lombardieres

LE VILLAGE DES LOMBARDIERES

Un village en bord de Loire

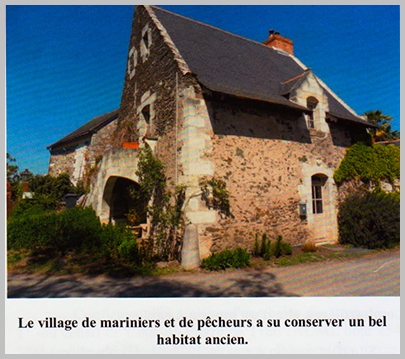

Les Lombardières, ce sont quelques maisons d'ardoises et de tuffeaux, délicatement posées en bordure de Loire, face au rocher et sa chapelle sur l'île de Béhuard.

Les mystères de la géographie administrative ont fait de la moitié des habitants de ce petit village, des Rochefortais ; les autres, Denéens, pourtant à quelques encablures de leur commune de rattachement et, dans l'impossibilité d'emprunter le gué de Port-Godard, seront dans l'obligation de parcourir plus de 6 kilomètres pour rejoindre Denée.

Histoire

L'Anjou, depuis le renversement du pouvoir romain, a changé plusieurs fois de circonscription et de gouvernement sous les premiers rois francs, il fut partagé entre les Visigoths, qui possédèrent, pendant près d'un siècle, toute la partie située au-delà de la Loire, les Bretons, qui s'étendirent jusqu'à la rivière de Maine, et les Francs, qui s'étaient emparés de la ville d'Angers et d'une portion des terres comprises entre la Sarthe et la Maine.

Clovis expulsa les Bretons et les Visigoths ; il laissa l'Anjou tout entier à ses successeurs. Louis le Débonnaire le réunit au Maine et à la Touraine, dont il ne forma qu'une seule province ; mais les guerres qui survinrent entre ce faible prince et ses fils ne laissèrent pas subsister longtemps un tel état de choses. Les Bretons recommencèrent leurs incursions, et les Normands s'emparèrent d'Angers, où ils se maintinrent jusqu'à ce que Charles le Chauve parvint à les en chasser, grâce à l'alliance qu'il contracta avec le chef breton. Il traita bientôt après avec ce dernier pour rentrer en possession du territoire envahi par les siens ; mais il semble qu'il lui en laissa le gouvernement, puisque, à cette époque, si l'on s'en rapporte aux données historiques les plus probables.

Tout l'Anjou breton fut donné à Robert le Fort, prince d'origine gauloise ; celle qui s'étend de Trèves à Saumur jusqu'en Touraine, entre la Loire et l'Authion fut habitée par les Normands que Charles avait soumis en reprenant Angers ; il leur permit, de plus, de séjourner dans les îles appelées hautes et basses îles des Lombardières, à la condition qu'ils se feraient baptiser. Enfin, Angers, toute la portion de la vallée comprise en deçà de Beaufort, entre la Loire et l'Authion, tout le pays qui s'étend de Beaufort au Loir, du Loir à la Sarthe, et, sur la rive gauche de la Loire, tout le reste de l'Anjou fut concédé aux comtes établis dans le chef-lieu de la province.Ceux-ci, qui, sous les rois de la première race, n'étaient, comme du temps des Romains, que des espèces de gouverneurs révocables chargés momentanément de l'administration de la justice et des armes, devinrent bientôt héréditaires.

Source : Agriculture de l'Ouest par LECLERC-CHOUIIN

Le Nom : Lombardières

Ne marque en rien le souvenir d'une quelconque remontée de la Loire par des envahisseurs germaniques. En effet, encore au 19e siècle, on écrivait Lambardière.Au fil des siècles, depuis les premiers documents faisant allusion à ce lieu, le patronyme a maintes fois changé.

Le texte le plus ancien où apparaît un nom approchant, remonte à 1270 si l'on se réfère à un document figurant en copie aux Archives Départementales (cote 254 H 317), C'est un procès-verbal d'une conciliation mettant fin à un différend opposant les abbesses du Ronceray, seigneur de Cour-de-Pierre, à Barthelemy de l'Île, seigneur de Rochefort. Les parties acceptent d'apporter des compléments aux clauses d'une transaction antérieure intervenue en 1222 entre ces abbesses et Guy de Rochefort, en accord avec Payen, son frère. Entre autres clauses rappelées :

Dans la terre ou les terres des Luisambardières où des habitants de ce lieu-là, le dit seigneur n'a, ni n'aura, aucun droit, ni domaine de ces gens-là, des pescheries et des isles et des forêts, n'y n'auront ses susdits héritiers.

L'abbesse et le couvent auront sept sols et un denier tournois de cens, chaque année, du seigneur de Rochefort et de ses héritiers dans et sur le fief de champs de fèves qui dure jusqu'à la vallée de Bouchebrune proche Luisambardières, qu'il donnera et paiera aux dites religieuses dans la fête de Sainte-Croix d'année en année.

Dans la suite des temps, ce toponyme de Luisambardières n'apparaît plus. Il lui est substitué celui de Lambardières et même d'isle Lambardières, par exemple dans une déclaration au roi faite le 5 janvier 1547 par l'humble et discrète Françoise Aimée, abbesse du moutier et abbaye de Notre-Dame de la Charité d'Angers, ou encore en 1636 lorsque Pierre La Guitte, Michel Le Doyen, Jehan Fourquitiau et quelques autres se déclarent sujets de la seigneurie et commanderie du Temple ancien d'Angers pour des maisons, terres ou jardins leur appartenant. Le lieu portait encore le nom de Lambardières au cadastre de 1828, plus récemment encore sur une carte de 1860. Il n'est devenu Lombardières qu'en fin de XIXe siècle seulement.

Origine du nom

La transaction de 1270 montre que les Lambardières faisaient en ce temps partie de la seigneurie de Cour-de-Pierre donnée aux religieuses en 1037 par Thibault, comte de Blois. Fait notable, le Cartulaire (conservé à la bibliothèque municipale d'Angers) qui retrace la vie domaniale de l'abbaye au cours des XIe et XIIe siècles, ne fait nulle part une quelconque mention des Lambardières ou encore des Luisambardières, cela bien que par deux fois sont rapportés des évènements qui fort probablement concernent ce site précis :

Une première fois, vers 1075 (n° 190 de la table analytique) — Vente par Lambert et Marin, moyennant 20 sous et le bénéfice de l'abbaye, de la moitié d'un moulin situé en Loire près de Rochefort.

Une seconde fois, vers 1145 (n° 191) — Concession par l'abbesse Ameline et par son chapitre à Isembert le pontonnier de six pêcheries en Loire, près de Sainte-Croix,dont le produit sera commun entre eux. Tout le travail sera à la charge d'Isembert, mais le bois sera fourni par l'abbaye.

La Loire en ces textes ne peut s'appliquer au Louet. Il s'appelait alors Caillé, d'après le n° 187 de la même table analytique rapportant une cession faite au Ronceray par Barbotin de Chauvigny (Elle portait sur un fief situé entre le bourg Sainte-Croix et Caillé, peut-être le lieu de la Motte ?).

Corollaire : le toponyme Luisambardières est postérieur à la donation faite au Ronceray, de plus, à considérer la terminaison dière, il est fort probable qu'il fasse rappel du nom d'un occupant des alentours du XIIe siècle, peut-être bien d'ailleurs tout bonnement de celui d'Isembert le pontonnier. Avec le temps, l'Isembertière serait devenu successivement Luisembertière, Luisambardières puis l'isle Lambardières, les déformations venant aussi bien de celui qui écrivait « à l'oreille » que de celui qui déchiffrait mal un vieux texte plus ou moins lisible.

Une autre hypothèse pourrait être émise : le lieu conserverait le souvenir du Meunier Lambert. Elle est peu plausible, car au temps d'Isembert, la vente par Lambeet,vieille de 70 ans, n'est pas dans la mémoire du lieu. Il n'y a pas de raison pour qu'elle s'y soit implantée postérieurement.

Les Lambardières, une île ?

De nos jours, les Lombardières, c'est un village parmi beaucoup d'autres, tel la Chapelle ou encore les Robins, sur une île qui s'étend sur 10 kilomètres de longueur, de Port Godard sur Denée au Candais sur Chalonnes. Cette île n'est pas l'isle Lambardières des abbesses du Ronceray, ne serait-ce que parce qu'ellese partageait entre plusieurs seigneurs, les abbesses du Ronceray, le baron de Rochefort et l'évêque d'Angers, seigneur de Chalonnes.

L'emprise de l'isle Lambardières nous est connue par un aveu fait à François 1er le 5 octobre 1536 par Louis François de la Trémoille au titre de sa baronnie, châtellenie et seigneurie de Rochefort (254 H 290 et 254 H 358). Il déclare, entre autres, un droit de pavage et pâturage exigible de la part de chacun et par raison des bêtes entrant, passant et pâturant mes communs qui sont tant à l'entour de mon dit chastel que des environs ou ailleurs. Depuis la basse-cour de Mantelon et le gué aux chevaliers jusqu'aux lieux appelés la Boire Peliss. Ce texte est explicite : Le fief du seigneur de Rochefort s'étend d'une façon continuedu gué aux chevaliers, c'est-à-dire Port Godard, jusqu'à la Boire Pelisse. L'Isle Lambardières où les gens se localisent dans leurs déclarations de biens à l'abbesse du Ronceray ou à la commanderie du Temple ancien d'Angers (285 H 24), ce ne peut donc être que la bande de terre située entre les communs du sire de la Trémoille et la Loire, au plus haut, donc à Port Godard, au plus bas à l'Ayrault des Lombardières, à hauteur du pont sur la Loire. Entre les terres de l'abbesse et celles du seigneur de Rochefort, une boire dut autrefois exister, de nos jours disparue.Confirment l'hypothèsed'une boire disparue :

- au censif de Cour-de-Pierre de 1786 (ADML cote 254 H 381), existe en l'île Lambardières une fresche (des terres en indivision fiscale) dite de la « boire soldée » ; soldée en L'occurrence a la signification de soudée (de même, soldat et soudard sont des mots de même origine),

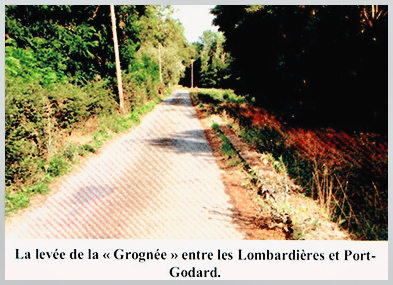

- Entre les Lombardières et Port-Godard existe une levée dite la Grognée, manifestement d'une très grande importance pour la vallée de Rochefort. Qu'elle vienne à disparaître, tout aussitôt un bras de Loire cheminera tout au long de la vallée.

- Enfin entre le pont des Lombardières et le lieu-dit de la Boire Pelisse, la Loire en crue a naturellement tendance à se déverser vers la vallée.

La levée de la Grognée, la Croix des Lombardières

La construction de la levée de la Grognée remonte probablement aux alentours des XIIe ou XIIIe siècles. Elle protège des crues courantes les terres de la vallée, sans cela par trop souvent inondables, terres à l'origine souvent marécageuses, comme l'indique le nom de marais pour tout le secteur de la haute vallée où se trouve le champ de courses.

Ce nom de la Grognée, que porte la levée, très probablement, fait-il, référence au bruit de grognement qui accompagne sa submersion en période de crues. Il remonte loin dans le temps, comme en témoignent de multiples déclarations d'autrefois, ainsi en 1658 celle de René Godard (ADML cote 254 H 290) pour une pièce de terre sise aux Lombardières appelée la Grognée.

Ce nom de la Grognée, que porte la levée, très probablement, fait-il, référence au bruit de grognement qui accompagne sa submersion en période de crues. Il remonte loin dans le temps, comme en témoignent de multiples déclarations d'autrefois, ainsi en 1658 celle de René Godard (ADML cote 254 H 290) pour une pièce de terre sise aux Lombardières appelée la Grognée.

La Grognée fut plus d'une fois rompue au cours des siècles, notamment dans les années 1500 à se référer à quelques lignes de l'aveu de 1536 du duc de la Trémoille faisant état de bouleversements dans ses terres seigneuriales : à la suite d'une crue exceptionnelle despièces de prés ont été délaissés par la rivière qui a frayé son cours par l'endroit d'icelle et depuis à présent fait son cours à l'autre endroit grossi de sept prés ainsi que le tout se poursuit et comporte lesquelles autrefois furent baillées à rente l'un à défunt Guy Bisnier, l'autre à défunts Jean Landry et Françoise Béguyer et l'autre à Jacques Robin lesquelles sont à présent de mon domaine.

La croix des Lombardières, c'est la croix Bisnier à se référer à une autre déclaration de 1658 plus après rapportée. La croix d'origine fut-elle érigée en souvenir d'un accident survenu à ce défunt Guy Bisnier ? En tout cas, survenu à quelqu'un de sa famille, c'est probable.

Les Lombardières, site d'un « moulin à eau ».

Site d'un moulin à eau en 1075, au lieu dit La Chaussée, les Lombardières le demeurèrent jusqu'en 1789. Les conditions de sa disparition définitive sont connues par une délibération du conseil municipal du 29 floréal an X (19 mai 1802). Deux pétitionnaires demandaient à pouvoir reconstruire le moulin à eau qui, avant 1789, existait aux Lombardières, lequel à cette époque fut brisé et entraîné par la force des glaces. Vu les variations de niveau de la Loire, probablement s'agissait-il d'un moulin-bateau maintenu en place par ancrage sur des pieux de forte section.

La réponse, négative, est du 23 prairial suivant. Priorité est donnée à la navigation. Ce genre d'ouvrage la rendait difficile, parfois même dangereuse, car pour fonctionner avec un bon rendement, le moulin devait être installé entre deux épis empierrés qui, canalisant le flux d'étiage, accroissaient la vitesse de l'eau. Cela s'appelait un duit. Celui des Lombardières, au lieu-dit La Chaussée, était encore bien visible dans les années 1980, avant les énièmes et bien inutiles travaux de Loire Navigable. Des pieux furent pour l'occasion analysés. Ils remontaient aux années 1500.

Les Lombardières, village de mariniers.

De nombreuses archives mentionnent la qualité de mariniers pour l'un ou l'autre des habitants des Lombardières, ainsi en 1637, au censif du Temple (ADML cote 285 H 24) les déclarations de Jacques Beziau batelier pour une petite chambre de maison couverte à chaume sise en l'isle Lambardières, ou encore celle de François Martin, batelier pour une chambre de maison couverte tant d'ardoises que de chaume, les aireaux et refuges qui en dépendent avec un morceau de jardin au-devant de la dite maison joignant d'un côté la ruette sivizine d'autre côté et d'un bout le jardin de Jehan Pollière et d'autre bout la rivière de Loire, l'ausserée entredeux ou, encore à l'état-civil des ans IV et V (ADML cote 30 AC E 21) Pierre Morin et René Gauvin.

Avec l'homme à la manœuvre, cohabitaient,le patron tel en 1620, et d'après un acte reproduit sur le site d'Odile Halbert, Pierre Collineau voiturier par eau, en procès pour raison d'un congre que ledit Collineau prétendoit avoir esté pris en son batteau.

Avec l'homme à la manœuvre, cohabitaient,le patron tel en 1620, et d'après un acte reproduit sur le site d'Odile Halbert, Pierre Collineau voiturier par eau, en procès pour raison d'un congre que ledit Collineau prétendoit avoir esté pris en son batteau.

Aussi l'artisan travaillant pour les bateliers, tel en 1637 (censif du Temple cote 285 H 24) Pierre Taupin, charpentier en batteaux, demeurant à la Haute Vallée de Rochefort, sujet de la Commanderie pour un petit lopin de jardin sis en ladite Haute Vallée au lieu appelé Lairreau contenant un quart de boisselée de blé ou environ.

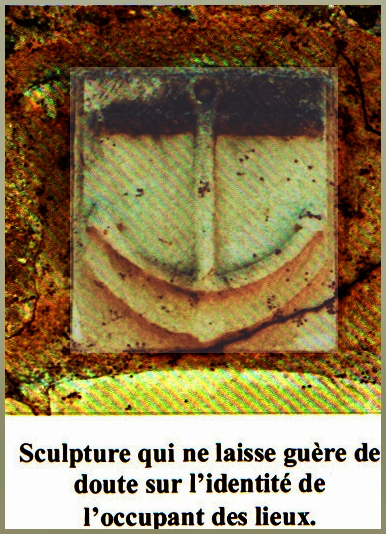

Dans le village, quelques souvenirs demeurent du temps des mariniers, notamment dans une niche au-dessus d'un porche, une statuette de saint Clément, patron des mariniers. Ce fut l'enseigne d'une auberge disparue (censif de 1786, 254 H 381) ; à la Révolution, l'aubergiste s'appelait Louis Bourigault, un notable qui fit partie de plusieurs municipalités.

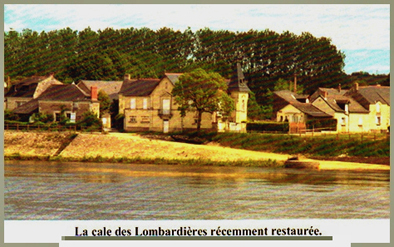

Rappelant aussi le temps des mariniers, se voient ici et là dans le village, des ancres de marine apposées sur quelques maisons, se voit enfin, un quai de bord de Loire, récemment remis en état et modernisé. Il remonte au XIXe siècle, à une période qui fut d'euphorie pour les Lombardières. Grâce au premier pont sur le Louet (1834), le village pouvait prétendre à être port de Rochefort, pour des services fluviaux de voyageurs ou encore pour l'expédition et la réception de marchandises en période de basses eaux du Louet. Hélas ! Une fois le pont des Lombardières construit, en 1889, la Loire perdit presque tout intérêt comme voie de communication, d'où la totale disparition du métier de marinier.

le village pouvait prétendre à être port de Rochefort, pour des services fluviaux de voyageurs ou encore pour l'expédition et la réception de marchandises en période de basses eaux du Louet. Hélas ! Une fois le pont des Lombardières construit, en 1889, la Loire perdit presque tout intérêt comme voie de communication, d'où la totale disparition du métier de marinier.

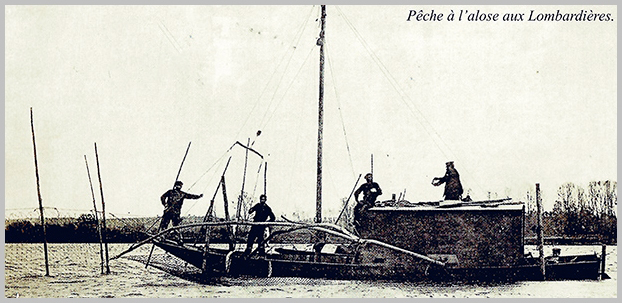

Site de pêche « professionnelle »,les Lombardières le furent très certainement dès la préhistoire, l'habitat primitivement temporaire devenant permanent au cours des siècles et des millénaires, au fur et à mesure de la maîtrise par l'homme des berges de la Loire. Vers 1145, il en était très certainement ainsi. Concessionnaire de six pêcheries, Isembert ne pouvait les exploiter tout seul. Il avait du personnel. Tout ce monde avait intérêt à vivre sur place, le cas échéant dans des cabanes sur pilotis, alors que le niveau du sol n'était pas celui d'aujourd'hui. La Loire en crue surélevant naturellement le site, vint un temps où construire à même le sol devint possible. Quant au type de pêche pratiqué en ces pêcheries ? La clause de fourniture du bois par l'abbesse donne à supposer que c'était déjà en guidant les poissons vers une nasse, un carrelet ou un quelconque autre piège, par des filets appuyés sur des pieux. Les noms de pêcheurs d'autrefois parvenus jusqu'à nous ne manquent pas, tels (285 H 24) ceux de Jacques Beziau et de Pierre La Guitte l'aîné, tous deux pescheurs, qui, en 1636 se déclarent sujets, du Temple en l'île Lambardières, le premier pour une chambre de maison, le second pour maison et appartenances dans laquelle il y a four à cheminée. Un lieu-dit du village porte le nom de la Guitouzerie, probablement le tient-il de cette famille La Guitte (Laguette de nos jours).

Le dernier pêcheur professionnel des Lombardières fut Lucien Fauchard qui arrêta vers 1975. Il prenait encore du saumon, de l'alose, des sandres et des brochets. Une fois pêché, le poisson était mis en caisse de bois, amené en mobylette à Rochefort et là, confié au car de la ligne Angers-Nantes rive gauche. Toutefois les quantités, n'étaient plus ce qu'elles avaient été dans le temps jadis. On ne voyait que peu de ce saumon de Loire autrefois si abondant et commun, qu'il était interdit de le mettre plus de trois fois par semaine au menu de son personnel, ouvriers ou employés.

Le dernier pêcheur professionnel des Lombardières fut Lucien Fauchard qui arrêta vers 1975. Il prenait encore du saumon, de l'alose, des sandres et des brochets. Une fois pêché, le poisson était mis en caisse de bois, amené en mobylette à Rochefort et là, confié au car de la ligne Angers-Nantes rive gauche. Toutefois les quantités, n'étaient plus ce qu'elles avaient été dans le temps jadis. On ne voyait que peu de ce saumon de Loire autrefois si abondant et commun, qu'il était interdit de le mettre plus de trois fois par semaine au menu de son personnel, ouvriers ou employés.

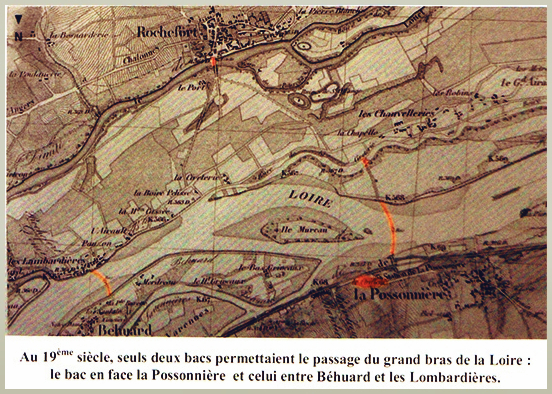

Les Passeurs

Maître du courant et des traitrises du fleuve, le passeur assurait le passage en tout temps et, un mot pour chaque passager.

Les Lombardières, village agricole.

Si nombre des habitants des Lombardières étaient tournés vers la Loire, beaucoup aussi avaient des activités agricoles, de laboureur, d'éleveur ou encore de viticulteur, si curieux que cela puisse paraître. Le montrent les déclarations de terres, d'étables, d'écuries, de cellier, de place de fumier, de « devoirs » aussi, par exempleen 1658 (ADML 254 H 290) :

René Proutière pour un carré de terre de 10 cordes 8 pieds pour lequel il doit un chapon et un censif de huit deniers obole pitte.

Samson Poullain pour une chambre de maison servant d'étable couverte d'ardoises et un petit jardin, une grange en ruines ci-devant servant d'écurie avec la moitié de l'allée entre cette écurie et le cellier de Laurent Toussais.

La veuve Jean Taupin pour une chambre de maison et la moitié d'une petite étable, le tout couvert d'ardoises joignant la maison et la moitié d'étable de Thomas Leduc et le chemin tendant de la rivière au commun de la Croix.

Laurent Toussaint pour une longère de maison couverte d'ardoises, pour une chambre de maison couverte d'ardoises et une boulangerie au bout de icelle vers la rivière, pour une longère de cellier couverte d'ardoises, abouté d'un bout le chemin de l'ausserée (le chemin de halage), d'autre bout la chambre de maison de Samsom Poulain.

La veuve René Doussard, pour une ouchette de terre ou jardin appelé la Brenne, pour un corps de logis et une étable à côté, le tout couvert d'ardoises et un jardin derrière, d'un côté Toussais et Poulain, de l'autre le chemin de la rivière au commun de la croix Bisnier, d'un bout le chemin de l'ausserée, d'autre bout le chemin voisinal du y lieu.

Jean Hiran pour un corps de logis et une étable avec une place de fumier à côté de l'étable, ect..

À remonter plus loin dans le temps, on relève qu'en 1547 (ADML cote 254 H 358) l'humble et discrète Françoise Aimée, abbesse du moutier et abbaye de Notre-Dame de la Charité d'Angers, du Ronceray donc, rendait aveu au Roi notre sire, pour une métairie appelée la « point lajardin » (boire des jardins ?) sise aux Lombardières en la y paroisse de Rochefort composée de maison, toit à bêtes, ayrault, jardin et plusieurs pièces de terre à pâture, contenant le tout 24 journaux, environ. S'y ajoutaient aussi, sur l'isle Lambardières, une pièce de pré appelée marais, une maison à appentis qui sert de prison à mettre les bêtes, d'autres petites pièces de terre et deux autres îles de nos jours rattachées à Béhuard, l'une appelée Sainte Marie, contenant six quartiers ou environ, l'autre, avec saulaie, appelée Merdereau (Mère de l'eau).

En l'île Lambardières, mais hors le village, se trouvent deux lieux-dits habités : la closerie de Panzou et l'Ayrault. En 1684, la demoiselle Renée Liger déclarait en haute vallée cette closerie avec maison et étable couvertes d'ardoises (ADML cote 254 H 308). Un siècle plus tard, les déclarants pour l'ouche Panzou, étaient Jean Thuleau et la veuve Jacques Legros (ADML cote 254 H 381), la propriété étant dite avec maison, jardin, etc. et un cens dû de 3 livres. En décembre 1792,ce Thuleau était nommé accesseur du juge de paix (ADML cote 30 AC 2 P1 PV du curé constitutionnel).

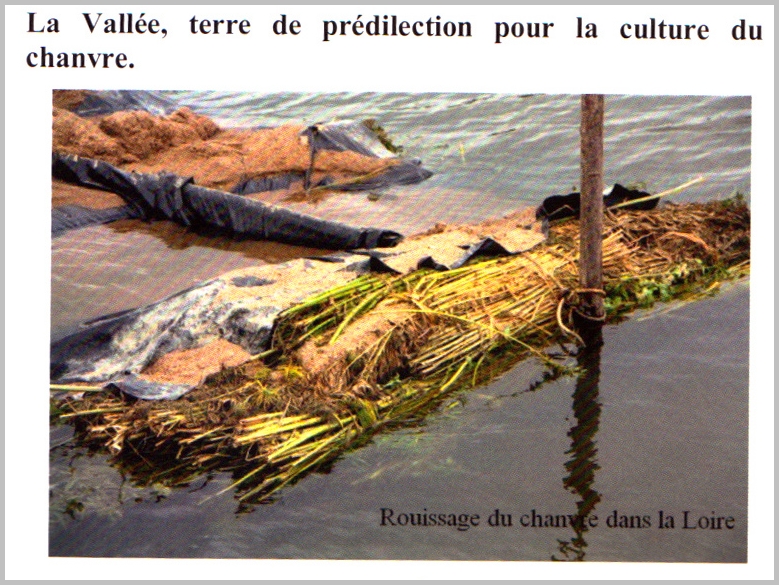

La proximité de l'eau courante, les terres légères, la topographie et les inondations fertilisantes, ont encouragé de tout temps les cultivateurs de la Vallée à pratiquer la culture du chanvre : cannabis sativa, (à ne pas confondre avec cannabis Sativa indica), quelquefois cultivé tout à fait illégalement pour une toute autre utilisation. Croissance rapide et bonne rentabilité, particulièrement aux 18e, 19e et une grande partie du 20e siècle avec l'essor des voiles et cordages, le chanvre s'est rapidement installé dans la vallée de la Loire. En juillet et août, jusque dans les années 1960, le petit port des Lombardières voit s'installer dans le courant, d'innombrables « barges » de chanvre vert. Ces radeaux lestés de pierre ou de sable ont pour objet le « rouissage », destiné à favoriser la séparation de l'écorce filamenteuse d'avec la tige cellulosique. Le séchage étant pratiqué sur l'exploitation, chaque maison a son four à chanvre, très ressemblant, quoique beaucoup plus vaste, à un four à pain. La plupart des fours, inutilisés, ont aujourd'hui pratiquement disparu.

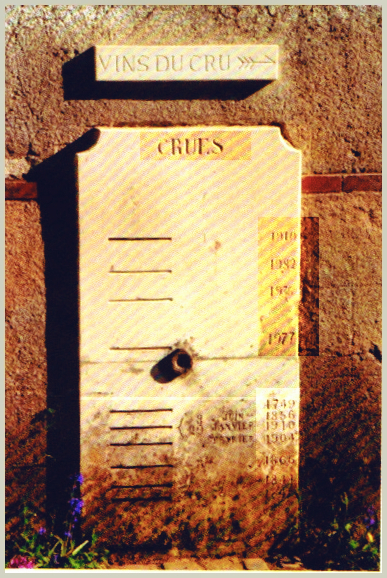

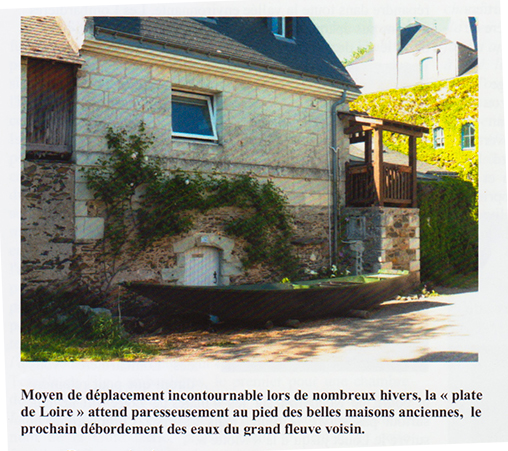

Non, la Loire n'est pas un long fleuve tranquille ! Régulièrement, ces eaux, si calmes à la belle saison, alimentées par une multitude d'affluents généreux, voient leur volume augmenter et leur niveau croître jusqu'à se répandre dans toute la vallée environnante. Les Lombardières ne sont pas épargnées. Et, lorsque le courant passe au-dessus de la levée de la « Grognée » (route entre Port-Godard et le village des Lombardières) avec ce « grognement » si caractéristique qu'il lui a donné son nom, les autochtones savent qu'il va falloir sortir les bateaux. 1846, 1856, 1910, 1936, 1982... Années de grandes crues dont les niveaux restent à jamais gravés dans ces échelles de cruesapposées au pied des maisons.

Les « anciens » des Lombardières vous diront que pour rejoindre le bourg de Rochefort sur les « plates de Loire », il ne faut surtout pas suivre la route, mais traverser l'hippodrome et suivre le Louet jusqu'à la Motte.

La halte des « Lombardières».

Au temps où la Loire fut une voie de communication d'importance, les Lombardières ont constitué non seulement un port d'attache pour les professionnels du fleuve, mais aussi un lieu de halte pour ceux qui transitaient. Les usagers du fleuve n'étaient pas seuls à s'arrêter. Il y eût aussi dessiècles durant, et jusqu'à l'ouverture de la départementale Érigné-Chalonnes, les usagers du grand chemin de vallée, dit d'Angers à Chalonnes, très pratique hors période d'inondations, en un temps où hommes et attelages avaient tout intérêt à aller au plus court par un itinéraire plat.

Certes, il fallait emprunter trois bacs, l'un à Port Thibaud sur Sainte-Gemme, un autre à Port Godard et un troisième au Candais sur Chalonnes, mais que de kilomètreset de peines en moins, pour les hommes comme pour les bêtes, surtout quand à mi-chemin se trouvait une auberge où se restaurer et s'abreuver.

Petite curiosité toponymique en rapport probable avec cette fonction de halte qu'assumaient les Lombardières : entre Panzou et le village, se trouve un lieu-dit dénoméau censif de 1786 (ADML cote 254 H 381) l'ouche « Château-Gaillard ».

En notre vallée une ouche, c'est une bonne terre de culture, le cas échéant proche d'habitations ; quant au château-gaillard, à remonter au Moyen Âge, ainsi appelait-on un certain lieu d'accueil et de détente pour les gaillards de passage ! Ce nom de Château-Gaillard perdura jusque vers 1950.

Le patrimoine bâti des Lombardières

De nos jours, les Lombardières ont perdu quasiment toutes leurs fonctions économiques d'autrefois. De meuniers à eau il n'y en a plus, ni non plus d'aubergistes, de pêcheurs professionnels et quasiment même d'agriculteurs. Pour autant, le village n'est pas mort. Un temps durant, il sembla voué à la villégiature, puis la civilisation de la voiture aidant, il est devenu  résidentiel périurbain.

résidentiel périurbain.

Du passé, demeure un patrimoine intéressant et varié, qui, déchiffré, renseigne aussi bien sur l'urbanisme d'autrefois que sur quelques architectures très caractérisées.

Il y a, entre autres, quelques logis anciens de belle facture, qui permettent d'être assuré que dans le temps jadis, quinzième ou seizième siècle, les notables du lieu, marchands comme voituriers par eau, connaissaient une certaine aisance financière.

Un urbanisme ancien conservé

L'urbanisme d'autrefois, on peut s'en faire une idée à partir de l'existant, de l'ancien cadastre, des déclarations

précédemment rapportées, d'autres encore comme celle faite en 1658 (ADML cote 254 H 290) par Macé Gourdain pour une basse chambre de maison dont le haut appartient à Jean et François les Taupin et une autre petite chambre à côté avec un petit jardin au bout vers la rivière et encore la moitié d'une étable faite à terrasse (en terre battue) à partager par le travers d'icelle avec René Cesbron à qui appartient l'autre moitié d'icelle, d'un côté Jean Haras, le chemin voisinai entre deux, d'autre côté la maison des Taupin, l'autre moitié de la y étable et le jardin de Samson Poulain, abouté d'un bout le jardin des Taupin, d'autre bout la maison des y Taupin et Jean Tremblais, 1 corde 22 pieds

précédemment rapportées, d'autres encore comme celle faite en 1658 (ADML cote 254 H 290) par Macé Gourdain pour une basse chambre de maison dont le haut appartient à Jean et François les Taupin et une autre petite chambre à côté avec un petit jardin au bout vers la rivière et encore la moitié d'une étable faite à terrasse (en terre battue) à partager par le travers d'icelle avec René Cesbron à qui appartient l'autre moitié d'icelle, d'un côté Jean Haras, le chemin voisinai entre deux, d'autre côté la maison des Taupin, l'autre moitié de la y étable et le jardin de Samson Poulain, abouté d'un bout le jardin des Taupin, d'autre bout la maison des y Taupin et Jean Tremblais, 1 corde 22 pieds

En somme, de part et d'autre de passages appelés en ces temps ruette sivizine ou encore chemin voisinai, des habitations bien souvent à simple rez-de-chaussée et d'une seule pièce. Lorsqu'elles sont à un étage, le rez-de-chaussée peut appartenir à une famille, l'étage à une autre. Les unes comme les autres s'accompagnent de dépendances, qui, écuries comme étables,sont fréquemment communes à deux familles. Quant aux toitures, longtemps durant, elles furent couvertes tant d'ardoises que de chaume.

Source : A.P.C. Rochefort

Les Lombardières et la Guerre de Vendée

La famille Béconnais, originaire de Rochefort-sur Loire, district d'Angers, se signala dès 1780 par son attachement à la cause de la liberté. La fille Béconnais , pour laquelle je réclame en ce moment votre bienfaisante justice, fonda dans cette commune, en 1790, une Société populaire de femmes patriotes, et la soutint dans les temps les plus orageux par des discours pleins d'énergie. En 1793 éclata la fameuse guerre de la Vendée ; les deux fils Béconnais prirent les armes, et jurèrent de ne les quitter qu'après la destruction totale des brigands ; l'un est lieutenant dans le 1er bataillon des tirailleurs de Maine-et-Loire, et l'autre est volontaire sur un vaisseau de la République.

Au mois de ventôse, les brigands ayant disparu de cette contrée, tous les habitants de Rochefort-sur-Loire abandonnèrent les îles des Lombardières, où ils s'étaient retirés pour se soustraire à la fureur de ces scélérats, et rentrèrent dans leurs foyers.

Mais à peine furent-ils quelques heures dans leurs maisons qu'on vint leur annoncer l'arrivée des brigands et la nécessité de prendre encore la fuite.

La fille Béconnais, au lieu de se sauver avec ses concitoyens, songe que son père, qui travaille dans sa vigne, est dans le plus grand danger. Elle court pour le prévenir, mais en vain ils aperçoivent ces scélérats sur des hauteurs ; la frayeur saisit le vieillard et sa fille ; ils marchent l'un et l'autre vers le rivage de la Loire, dans le dessein de retourner aux îles Lombardières; mais le bateau qui avait transporté les habitants de Rochefort était sur l'autre bord de la rivière.

Dans cette affreuse situation, le père et la fille se jettent à l'eau, espérant gagner l'autre rive : soins inutiles ! le passage est impraticable. Les brigands, arrivés sur le rivage, crièrent à ces deux infortunés de se rendre, et qu'ils auraient la vie sauve. Non, leur répond la fille Béconnais, la mort est moins affreuse que la grâce que vous nous offrez.Au même instant, une grêle de coups de fusil se dirige sur eux. La fille tenait son père entre ses bras et lui sert de rempart ; une balle l'atteint et lui perce la cuisse, une autre lui casse la jambe ; ses forces l'abandonnent, et le père est obligé à son tour de soutenir sa fille. C'est alors que cette citoyenne sent toute la rigueur de sa position ; elle ne voit plus que le danger de son père, elle veut attendrir ses bourreaux. Ah! malheureux ! s'écrie-t-elle ; c'est mon père, respectez sa vieillesse. Mais c'est en vain; tant de vertus, tant de courage ne servent qu'à redoubler la rage de ces forcenés ; un coup mortel atteint le vertueux vieillard qui tombe aux pieds de sa fille.

Les tigres ne sont pas encore assouvis ; ils tirent de nouveaux coups sur la fille Béconnais ; deux lui brisent l'épaule, un troisième lui traverse la main gauche ; enfin, blessée de cinq coups de feu, ayant sous les yeux le spectacle déchirant de son père assassiné, affaiblie par la perte de son sang qui coulait de toutes parts à grands flots, elle perd connaissance et tombe le visage dans la vase et dans l'eau ; ses bourreaux la croient morte et se retirent.

Les habitants de Rochefort avaient été les témoins de ces horribles massacres et n'avaient pu secourir leurs concitoyens, leurs amis. Voyant cependant les brigands éloignés, ils hasardèrent de venir avec un bateau pour voir s'ils pourraient encore donner quelques secours à ces deux malheureuses victimes. Ils s'aperçoivent que la fille Béconnais respire encore, ils redoublent de soins et, après les plus sages précautions, ils parviennent à transporter la fille Béconnais à Angers, pour recevoir les secours de l'art.

C'est là où, sur un lit de douleurs depuis plus de cinq mois, seule avec sa mère, âgée de soixante-cinq ans, et une amie qui ne l'a pas abandonnée, cette fille intéressante raconte ses malheurs, qui la mettent pour jamais dans l'impossibilité de gagner sa vie.

Des patriotes d'Angers, touchés de compassion, s'adressent en sa faveur à la Convention Nationale qui lui accorde une pension de 1.200 livres à cette noble victime du patriotisme et de la pitié « filiale ».

Source : Ancien Moniteur TOME 21

Conseil général et les Lombardières

La Loire

Nous avions appelé l'attention du gouvernement sur l'amélioration de la navigation de la Loire en aval de la Maine. M. l'ingénieur ordinaire Battereau s'en est occupé.

Voici l'exposé sommaire des idées qui ont dirigé les ingénieurs :

On utiliserait, à partir du confluent de la Maine, le lit de la Loire jusqu'aux Lambardières ; en ce point, on établirait un barrage mobile dans la Loire qui relèverait le plan d'eau. Le bras de Béhuard serait également fermé par un barrage mobile.

On élargirait le faux-bras qui réunit la Loire au Louet par le port Godard aux Lambardières. A partir de ce point, la navigation suivrait le Louet jusqu'au bras de Chalonnes ; on rectifierait les coudes et on établirait dans le Louet des barrages mobiles, écluses comme dans le Cher, en amont de Tours.

La navigation suivrait le bras de Chalonnes jusqu'à Montjean, au moyen de barrages de cette nature. De Montjean à Ancenis, la navigation se ferait en rivière, au moyen du même système.

Par ces dispositions, toutes les fois que le niveau naturel de la Loire serait inférieur à 1m 30 au-dessus de l'étiage, la navigation se ferait dans la direction indiquée. Dès que le niveau de la Loire dépasserait 1m 30, les barrages étant couchés, la navigation se ferait par le lit naturel de la Loire.

C'est sur ces bases que les études sont entreprises.

Puis vient la question du Syndicat des vallées et celle du canal latéral à la Loire.

Notre navigation sur la Loire a augmenté cette année de 39,000 tonnes environ. Dès que le régime des eaux est favorable au batelage, la navigation augmente. Calculez quel résultat on atteindrait si elle pouvait se faire d'une manière constante.

La concurrence entre le chemin de fer et la navigation amène dans les prix un abaissement rationnel ; mais l'un ne détruira jamais l'autre, si on les met tous deux dans un état normal. L'économie des transports restera à la navigation ; la célérité aux chemins de fer : chacune des deux voies a ses avantages, et toutes deux tendent à l'augmentation de la prospérité du pays.

Source : Conseil Général 1863

Conseil Général

La Levée des Lombardières

L'exécution de travaux complémentaires demandés par la commune de Béhuard, ont été nécessités par les crues de l'hiver,

À savoir :

La réfection de portions de perrés à pierres sèches, ébranlés par les crues à l'extrémité de la levée des Lombardières et au bas de la rampe de la levée de Béhuard, la réfection d'un quart de cône affouillé le long de la boire Guillemette (rive gauche), le comblement d'une brèche produite dans le chemin vicinal joignant la même culée, et l'exécution d'une banquette maçonnée pour défendre cette berge exposée à un courant violent, enfin la construction d'un escalier dans le talus de Béhuard.

L'obligation où on s'est trouvé d'exécuter les remblais de la levée de Savennières et de la levée des Lombardières, non pas avec des sables dragués en Loire, ce qui était rendu impossible par la durée des hautes eaux, mais avec des terres d'emprunt ; il a fallu appliquer à ces remblais, meilleurs du reste, un prix spécial sensiblement plus élevé.

Source : Conseil Général de 1885