ORIGINES DE BÉHUARD

- Accueil

- ORIGINES

- HISTOIRE

- BATI- ACTIVITÉS

- EGLISE

- PELERINAGE

- Maison Diocésaine

- A propos

Etymologie

Béhuard : Origine du Mot

Buhardus (1063.)

Buhardus (1063.)

Rupes Buhardi (1070 )

Rochia Buhuardi (1110-1165)

Notre-Dame de Béhuard (1478)

Béhuard

Habitants de Béhuard : Les Béhuardais

Pour les auteurs du XVIIIe siècle, et ceux qui les suivent, la cause est entendue. À l'étymologie fabuleuse relevant de Béhu ard, Béhu brulé, on opposa sans difficulté une charte de la fin du XIe siècle approuvant le legs fait par le chevalier breton Buhuardus, vassal du comte d'Anjou Geoffroy Martel, à l'abbaye Saint-Nicolas d'Angers. Les moines bénédictins auraient alors attaché ce nom à la terre dont ils allaient tirer bénéfice, et Buhuard allait se franciser en se transformant en Béhuard.

Henri Dontenville, en 1959, semble être le seul à critiquer cette thèse, reprochant à Célestin Port d'avoir succombé trop facilement à l'illusion d'un rupes Buhardi. Le rocher antique rappellerait plutôt, selon lui, Bayard le cheval-dragon. Sans élément à l'appui de cette dernière proposition, il nous sera difficile d'y souscrire. Cependant, il est légitime de se demander comment on a pu accepter aussi facilement l'idée de ce glissement du nom du propriétaire au nom de lieu. À l'inverse, il est toujours aussi possible que ce soit le chevalier lui-même qui soit, à cette époque, désigné par le nom de son domaine. Dans tous les cas, cela n'exclut pas de s'interroger sur le sens de ce nom.

L'origine bretonne de ce chevalier nous autorise à chercher du côté des pays de langue celtique. Léon Fleuriot, dans son Dictionnaire des gloses en vieux breton, repère le toponyme moderne Buors dans le Finistère, issu du gallois buort, buorth. Ce dérivé de bu-arth est un composé de bu, boeuf, et (g)arth ou (g)orth. La racine latine hortus, enclos, et l'irlandais gort, champ, ont également pour correspondant le gallois moyen et moderne garth dont un sens se réfère à la colline ou au promontoire.

Un « enclos à bœufs » est-il approprié dans le cas de Béhuard ? L'acte de donation de l'abbaye y est favorable : dans la première île, sur le roc, est-il précisé, le chevalier avait son manoir et sa chapelle et, dans la seconde, ses troupeaux. L'une des trois îles constituantes autrefois Béhuard avait en effet pour nom « La Vacherie ».

Nous retrouvons facilement de tels toponymes dans les Mauges, terre traditionnellement vouée à l'élevage bovin. Ainsi, la même forme « Les buhuards » rappelle sans doute des enclos à bœufs à La Pommeraye (anc. Les Beuhards), à Neuvy-en-Mauges et à la Salle-de-Vihiers. À Saint-Aubin-de-Luigné, toujours dans les Mauges et proche de l'île, c'est un ruisseau qui porte son nom. La prononciation locale donne d'ailleurs byar (Buhuard).

La Légende :

« Ceux qui aiment les fables disent qu'elle porte son nom de Béhuard dès le temps de saint Maurille, évêque d'Angers, lequel s'appliquant à la destruction du culte des faux dieux et des idoles dans son diocèse, aperçut que l'idole de Béhu était révérée par les peuples d'alentour sur cette montagne, et que, pour les détromper, ce saint obtint de Dieu, un jour qu'ils étaient assemblés tout autour; que le feu du ciel descendit sur cette idole et la brûlât en leur présence, et que ces peuples voyant cet embrasement, s'écrièrent et dirent « Béhu ard. ». D'autres, selon une tradition qui n'est pas mieux fondée, assurent que, dans les premiers siècles, un fameux magicien nommé Béhu s'était retiré sur la pointe de ce rocher, et que tous les nautonniers qui passaient au pied, « avoient coutume de lui payer un certain tribut pour se rendre la navigation heureuse, parce qu'on avoit remarqué qu'il avoit tant de crédit auprès du démon, qu'il arrivait toujours quelque malheur à ceux qui ne lui donnaient rien en passant. Ces petits contes sont bons pour divertir ceux qui vivaient encore dans ces temps que saint Paul appelle des temps d'ignorance, tempora hujus ignorantia. » (Grandet, Notre-Dame angevine, début du XVIIIe siècle)

Source : Histoire des Coteaux

Surnom des Habitants de Behuard

D'une façon générale, on appelle îliers les habitants des îles de la Loire.

Mais ceux de Béhuard étaient surnommés Mougons ou Moujons

Prononciation : D'après le dictionnaire de C. Port, la forme ancienne de Buhard se maintient dans la prononciation populaire qui préfère toutefois maintenant la forme beuhard.

Verrier & Onillon notent Béhuard au mot Buhard et précisent : « Il est d'usage de dire : en Buhard et non à Buhard.»

Source : Les Secrets des surnoms de communes et lieux-dits du Maine-et-Loire de pierre Louis AUGEREAU

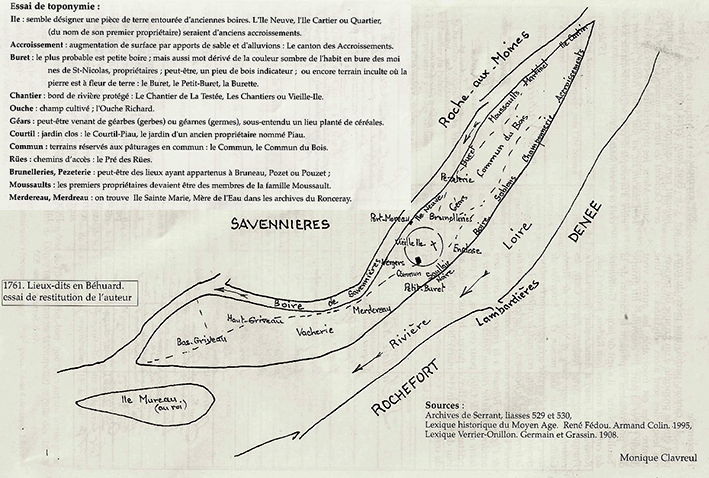

TOPONYMIE

![]()

FORMATION DU SOL

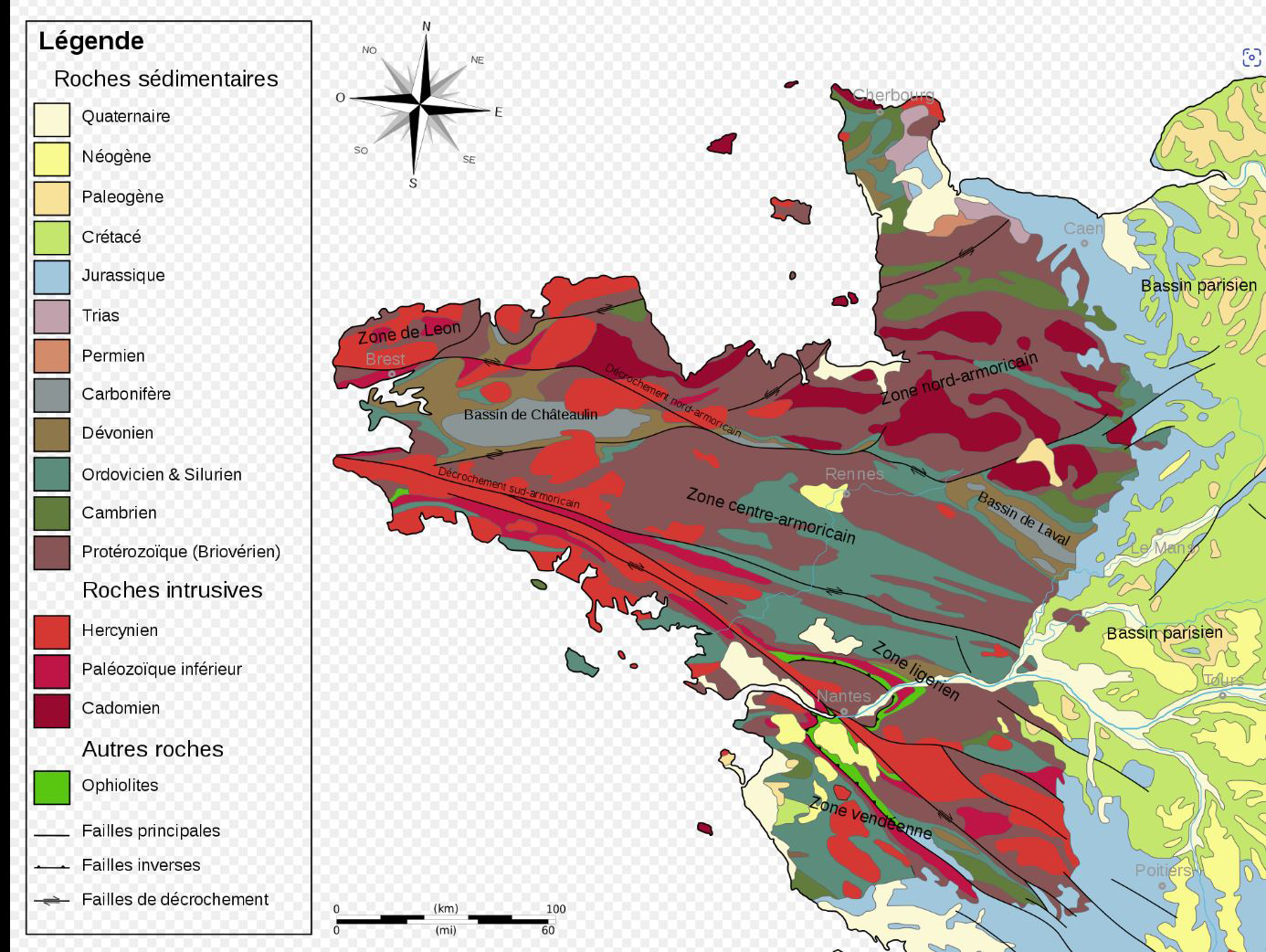

Un Élément du Massif Armoricain

La Roche de Buhard-le-Breton sur l'île de Béhuard :

L'étude de la carte géologique de la région du Doyenné de Candé montre une remarquable homogénéité des sous-sols. Cette homogénéité n'est pas antinomique avec l'absence de frontières marquées avec les territoires contigus. En effet, elle n'est pas singulière et ce n'est pas la nature du sous-sol qui différencie ce territoire des espaces voisins. Le doyenné de Candé est bordé par des vallées au sud et à l'est. Le reste du territoire se partage en trois grandes zones orientées sud-est à nord-ouest.

La partie sud est occupée par un ensemble schisto-gréseux et volcanique du complexe de Saint-Georges-sur-Loire. Il occupe une zone limitée par la Loire et par une ligne reliant la bordure sud de la ville d'Angers à la commune de Freigné. Des restes de roches volcaniques subsistent sur la commune de Savennières, sur le site de Béhuard ou encore sur celui des îles de Rochefort sur la rive Sud de la Loire. C'est notamment le cas pour la plate-forme du château de Saint-Offange.

Geologie

Le Massif Armoricain dans l'océan Atlantique

L'histoire géologique du Massif Armoricain correspond à la fermeture d'anciens océans dans un premier temps durant le Cadomien (entre 700 et 520 millions d'années) puis durant l'Hercynien (entre 360 et 300 millions d'années). Cette fermeture finale est la collision entre deux anciens continents :

Gondwana correspondant à l'Europe et à l'Afrique (à l'Est) et Laurentia correspondant à l'ancienne Amérique du Nord à l'Ouest .

Depuis Laurentia au Nord-Ouest et vers Gondwana au Sud-Est, il existait un premier océan, maintenant fermé, l'océan Iapétus-Tomquist, dont la fermeture va entrainer la formation de masses continentales de plus petites tailles comme Avalonia et Armorica, elles-mêmes séparées entre elles par d'autres océans comme le Rhéïc puis l'océan Galice-Massif central.

Pour la chaine cadomo-hercynienne bretonne, le Massif Armoricain était pris entre au moins deux à trois subductions de domaines océaniques ayant des vergences opposées, permettant d'identifier au moins deux à trois sutures océaniques de part et d'autre de la microplaque ibéro-armoricaine.

Les Massifs hercyniens aujourd'hui

La lente érosion de la chaîne hercynienne a commencée dès la fin du Carbonifère ; les traces qui subsistent de l'orogenèse hercynienne sont particulièrement spectaculaires en Europe, où elles forment les massifs anciens, comme : le Massif armoricain, le Massif central, le Massif rhénan, la Bohême. Pour tracer les phases de cette évolution, il est nécessaire de remonter quelque peu en arrière et d'esquisser la succession d'événements qui ont précédé et préparé l'invasion marine. Depuis la fin de l'époque crétacée, la mer avait abandonné la partie méridionale du Bassin de Paris ; sur le sol largement érodé se déposèrent, d'abord en Anjou, les grès à Sabalites, d'âge éocène inférieur, qui débutent par un conglomérat de base  nettement fluviatile. Puis un régime lacustre succéda à ce régime de transport : l'Anjou, la Touraine, le Poitou et le Berry furent occupés par un système de lacs au fond desquels s'accumulèrent des calcaires, attribués, suivant les auteurs soit à l'Éocène, soit à l'Oligocène inférieurs ; les lacs disparurent ensuite de cette région bordière des massifs anciens, pour se concentrer, à l'Oligocène supérieur, en une grande nappe centrale, le lac de Beauce, qui s'étendit des frontières du Berry à la Picardie. Enfin, dernier épisode, au début du Miocène, le régime lacustre fit place de nouveau à un régime de transport fluviatile, par suite de la surrection simultanée du Massif Central et de l'Ardenne. Sur les pentes du Massif Central, transformé en un vaste plan incliné vers le Nord-Ouest, s'établirent des cours d'eau torrentiels, qui allèrent étaler au loin les débris arrachés par eux au vieux massif cristallin. On peut suivre, au Nord, jusqu'à la Manche, les nappes de sables argileux, bariolés de rouge et de gris, qui ont comblé la cuvette de la Sologne ; on retrouve la même formation sur toute la bordure Nord et Ouest du Massif Central, en Berry et en Poitou ; il nous parait vraisemblable d'attribuer à ce cycle d'érosion du Miocène inférieur l'aplanissement définitif de la région de la Loire moyenne, par suite du rabotage des saillies et du comblement des dépressions. La cuvette de la Sologne, qui est la région où le calcaire de Beauce descend à son point le plus bas, a dû servir de centre d'attraction pour tous les cours d'eau de la France centrale et occidentale. Elle n'a pas seulement reçu les apports du Massif Central, mais encore ceux du Massif Armoricain. Il parait difficile d'en douter, quand on suit, à travers la Touraine, sur la rive droite de la Loire, la série de témoins des sables de l'Orléanais qui s'échelonnent jusqu'aux frontières de l'Anjou. Nous-mêmes avons trouvé un gisement de sable de la Sologne caractéristique derrière le vieux château de Langeais, à la côte 80 m. en un point où la carte géologique indique du Pliocène. Plus on s'approche du Massif Armoricain, plus les graviers grossiers abondent dans ces sables argileux, ce qui, suivant une remarque déjà faite par M. de Grossouvre, vient fortifier l'hypothèse d'une origine armoricaine. Les érosions ultérieures ont fait disparaître toute trace de ces sables dans l'Anjou ; mais il n'en est pas de même au Sud-Ouest, dans la direction du Bocage Vendéen.

nettement fluviatile. Puis un régime lacustre succéda à ce régime de transport : l'Anjou, la Touraine, le Poitou et le Berry furent occupés par un système de lacs au fond desquels s'accumulèrent des calcaires, attribués, suivant les auteurs soit à l'Éocène, soit à l'Oligocène inférieurs ; les lacs disparurent ensuite de cette région bordière des massifs anciens, pour se concentrer, à l'Oligocène supérieur, en une grande nappe centrale, le lac de Beauce, qui s'étendit des frontières du Berry à la Picardie. Enfin, dernier épisode, au début du Miocène, le régime lacustre fit place de nouveau à un régime de transport fluviatile, par suite de la surrection simultanée du Massif Central et de l'Ardenne. Sur les pentes du Massif Central, transformé en un vaste plan incliné vers le Nord-Ouest, s'établirent des cours d'eau torrentiels, qui allèrent étaler au loin les débris arrachés par eux au vieux massif cristallin. On peut suivre, au Nord, jusqu'à la Manche, les nappes de sables argileux, bariolés de rouge et de gris, qui ont comblé la cuvette de la Sologne ; on retrouve la même formation sur toute la bordure Nord et Ouest du Massif Central, en Berry et en Poitou ; il nous parait vraisemblable d'attribuer à ce cycle d'érosion du Miocène inférieur l'aplanissement définitif de la région de la Loire moyenne, par suite du rabotage des saillies et du comblement des dépressions. La cuvette de la Sologne, qui est la région où le calcaire de Beauce descend à son point le plus bas, a dû servir de centre d'attraction pour tous les cours d'eau de la France centrale et occidentale. Elle n'a pas seulement reçu les apports du Massif Central, mais encore ceux du Massif Armoricain. Il parait difficile d'en douter, quand on suit, à travers la Touraine, sur la rive droite de la Loire, la série de témoins des sables de l'Orléanais qui s'échelonnent jusqu'aux frontières de l'Anjou. Nous-mêmes avons trouvé un gisement de sable de la Sologne caractéristique derrière le vieux château de Langeais, à la côte 80 m. en un point où la carte géologique indique du Pliocène. Plus on s'approche du Massif Armoricain, plus les graviers grossiers abondent dans ces sables argileux, ce qui, suivant une remarque déjà faite par M. de Grossouvre, vient fortifier l'hypothèse d'une origine armoricaine. Les érosions ultérieures ont fait disparaître toute trace de ces sables dans l'Anjou ; mais il n'en est pas de même au Sud-Ouest, dans la direction du Bocage Vendéen.

Sur la rive gauche de la Loire, en face du gisement de Langeais, la forêt de Chinon occupe un plateau de sables argileux, rouges et gris, dont l'altitude est comprise entre 100 et 120 m. La partie supérieure de ces sables, notamment dans les Landes du Ruchard, parait avoir été remaniée par la mer des Faluns ; elle offre, en tout cas, de grandes ressemblances avec le falun décalcifié. Mais la partie inférieure ne diffère pas des sables de la rive droite de la Loire. Les cailloux de quartz, très roulés, mêlés de silex arrachés à la craie, y abondent. Un îlot de la même formation est isolé à l'Est de Loudun, sur la crête qui sépare la vallée de la Briande de la plaine de Richelieu ; les sables ont glissé, au Nord, sur les pentes, jusqu'aux environs de 90 m. d'altitude. Cet îlot constitue la liaison avec la grande nappe de sables argileux jaunâtres, à cailloux de quartz roulés, qui s'étale en bordure de la Gâtine, au pied du Terrier du Fouilloux (272 m).

En dehors de leurs caractères lithologiques, ces dépôts graveleux, échelonnés depuis la Loire jusqu'à la Gâtine, présentent un caractère topographique commun ; ils sont tous dans une situation culminante et à des altitudes concordantes entre elles. Ce sont, évidemment, les lambeaux d'un manteau sableux originairement continu, dans lequel les érosions ultérieures ont pratiqué de larges trous. Il a recouvert uniformément un plan incliné dont il ne subsiste plus aujourd'hui que le plateau de la forêt de Chinon, les hauteurs de Loudun et la plate-forme de Thénezay, en Poitou.

En résumé, il faut se représenter la partie méridionale du Bassin de Paris, à l'époque du Miocène inférieur, comme une région déprimée vers son centre, en Sologne, et dont la bordure, relevée vers l'Est, le Sud et l'Ouest, était recouverte d'une auréole d'alluvions granitiques.

![]()

L'Orogenèse Hercynienne

Une grande chaîne de montagnes se forme : la chaîne varisque appelée hercynienne en France, qui s'étendait de l'Europe Centrale à l'Afrique de l'Ouest et à l'Amérique du Nord.

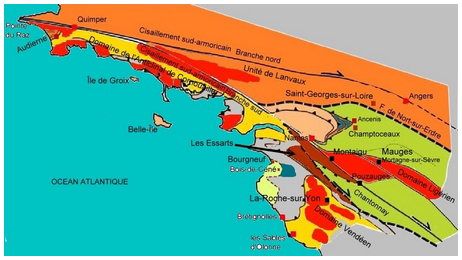

Le domaine sud-armoricain est fortement impacté par l'orogenèse qui va soulever, plisser, cisailler, engendrer des chevauchements et déplacements de terrains et faire remonter en surface les formations enfouies lors de la suture Gondwana - Armorica. De grandes quantités de roches (nappes de charriage) vont être déplacées sur des centaines de kilomètres. L'empilement de couches et les phases de plissement donnent naissance à un métamorphisme général formant des schistes et des micaschistes (empilement des nappes de Brétignolles- sur-Mer) et à une mosaïque de terrains (ardoises, grès, gneiss, migmatites ...). La zone sud armoricaine porte de ce fait le nom de « Zone broyée ». En Vendée, à part le Massif des Mauges (au Sud d'Ancenis), la plupart des terrains précambriens a été très profondément affectée par la tectogenèse hercynienne.

Carte schématique du Domaine sud-armoricain et des principales unités géologiques

Du fait de cette mosaïque de terrains broyés, on divise le domaine sud-armoricain en trois domaines (Domaine ligérien, domaine vendéen et Anticlinal de Cornouaille) et chaque domaine en unités géologiques. Au nord de la faille de Nort-sur-Erdre se situent les unités de Lanvaux et de Saint-Georges-sur-Loire, la seconde chevauchant la première. Dans l'unité de Saint-Georges-sur-Loire, deux sous-unités sont distinguées. La sous-unité septentrionale est essentiellement constituée de grès et de pélites, tandis que la sous-unité méridionale comprend de nombreuses coulées de laves basaltiques (parfois en coussins) et rhyolitiques. On distingue aussi : la nappe de Champtoceaux.

Les contraintes tectoniques vont mettre en place une grande faille décrochante : la faille de cisaillement sud armoricain (CSA) longue de 300 kilomètres qui se divise en deux branches au niveau de Quimper (de Malestroit, d'Hennebont) avec une branche nord allant de la Pointe du Raz à Angers et une branche sud allant de Quimper aux Deux-Sèvres, seuil du Poitou, en passant par Nantes et Pouzauges en Vendée.

Des intrusions granitiques et des activités volcaniques vont accompagner ces formations et accentuer le caractère géologique complexe de la région. (Granites de La Roche-sur-Yon, d'Avrillé, du Tablier, d'Audierne, granite de Mortagne-sur-Sèvre en Vendée ).

Quelques zones sédimentaires carbonatées cambriennes, ordoviciennes ou siluriennes (Belle-Île-en-Mer, côte ouest de la Vendée, région au sud d'Angers, La Grande Brière), plissées ou métamorphisées pendant l'orogenèse hercynienne, forment les roches carbonatées paléozoïques de la région.

Le socle ancien du Massif armoricain est bien visible sur la corniche vendéenne entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Bretignolles-sur-Mer et Jard-sur-Mer, où il disparaît sous le Bassin aquitain.

Les formations géologiques post-hercyniennes

Aplanie par l'érosion, le domaine sud armoricain va connaître des petites incursions marines au tertiaire Cénozoïque : la mer des faluns qui va déposer au Miocène, puis au Pliocène : des sables coquillers et des sables rouges dans la région du Muscadet.

Le Massif armoricain repose sur un socle ancien qui a donné naissance aux sous-sols et sols des vignobles des Fiefs vendéens en Vendée, des vignobles du Pays nantais et de l'Anjou noir, tous situés dans le domaine sud-armoricain, plus particulièrement dans le domaine ligérien et dans la région vendéenne.

Le Vignoble de l'Anjou noir

Repose sur différents schistes briovériens : (schistes primaires axe de Lanvaux, schistes de Saint-Georges-sur-Loire avec horizons volcaniques spilitiques, schistes briovériens des Mauges.

![]()

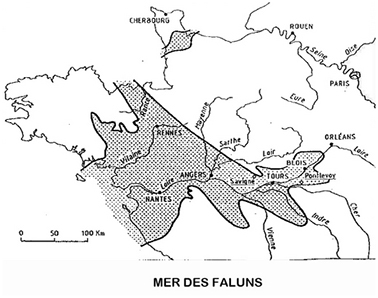

LA MER DES FALUNS

La Transgression dans la région de La Loire

Les études géologiques faites dans la région de la Loire moyenne ont montré le rôle considérable qu'a joué, au point de vue géographique, la transgression de la mer des Faluns en Touraine à l'époque Miocène. L'attraction qu'elle a exercée sur le réseau hydrographique de la Loire est apparue avec évidence. C'est elle qui a détourné la Loire vers l'Ouest à partir d'Orléans ; c'est elle encore qui a déterminé la convergence en Touraine du Cher, de l'Indre et de la Vienne, qui, groupés en un seul faisceau, viennent se jeter dans le fleuve dans la région de Langeais-Candes. Mais là ne se bornent pas les conséquences géographiques de la transgression falunienne ; l'étude de la répartition des dépôts de faluns permet de se rendre compte des conditions topographiques dans lesquelles s'est effectuée cette transgression et de la part qui lui revient dans le modelé actuel du sol. C'est ce que nous voudrions montrer dans le présent article.

La transgression de la mer des Faluns vint tout changer. Au début du Miocène moyen, l'Est de la Bretagne, l'Anjou et la Touraine s'affaissèrent au-dessous du niveau de la mer, suivant un axe à peu près de même sens que les plis sud-armoricains. Les eaux de l'Océan, envahissant cette dépression, la transformèrent en un golfe marin, allongé vers l'Est jusqu`aux environs de Beaugency. Peu à peu, les alluvions déversées par les fleuves qui s'y jetaient, les sables recouverts par la mer et remaniés par les courants, les produits de l'érosion marine finirent par combler ce golfe, en constituant un sable coquillier appelé « falun ». Puis un mouvement d'ensemble du sol, qui s'effectua en sens inverse du précédent, releva le fond du golfe et en chassa la mer ; le Centre de la France se soulevait, tandis que le Bassin de Paris se plissait . La pente générale du terrain s'établit vers l'Ouest.

Les traits essentiels de la topographie actuelle étaient fixés définitivement.

Du grand placage de faluns qui a recouvert la région ligérienne, en aval d'Orléans, il ne subsiste plus que des lambeaux ; l'érosion n'a pas eu de peine à déblayer ces sables coquilliers sans consistance. Mais ce qu'il y a de curieux, c'est qu'elle a respecté en nombre de points la topographie Miocène, que l'on peut reconstituer presque tout entière grâce aux gisements de faluns conservés depuis Angers jusqu'à Beaugency. On est alors frappé par les rapports étroits qui unissent le relief actuel avec celui du Miocène. C'est là le grand intérêt que présente l'étude de la transgression falunienne.

Tout d'abord, on peut retrouver assez bien le tracé ancien du rivage méridional du Golfe, depuis la Sologne jusqu'aux environs d'Angers. Il est jalonné par une série de dépôts littoraux, reconnaissables par leur faune, par leur stratification entrecroisée et par l'abondance des coquilles brisées et roulées. Ils paraissent s'être formés un peu au-dessous de la zone de balancement des marées, dans des fonds d'une dizaine de mètres ; on a parfois de véritables dépôts de plage, avec phobies et autres lithodomes. Ce faciès typique est particulièrement développé dans le gisement classique de Pontlevoy, au Sud de Blois ; comme on le suit sans modification jusqu'à l'entrée de l'Anjou, sa présence permet de déterminer, à une dizaine de mètres près, l'altitude moyenne du plan d'eau et, par suite, celle du rivage.

Dans la région île Pontlevoy, les faluns sont compris entre les côtes 100 et 110 m. Ils atteignent, par exception, 138 m à Oisly, très probablement par suite d'un gauchissement local du sol. En adoptant la valeur 130 m pour l'altitude moyenne du rivage, on reste dans les limites de la vraisemblance.

Après une lacune dans l'Est de la Touraine, les faluns reparaissent largement développés sur le plateau de Sainte-Maure, autour de Manthelan, de Bossée, de Sainte-Catherine-de-Fierbois, à des cotes variant entre 105 et 127 m. Ici encore, on peut admettre que le rivage passait aux environs de la courbe 130 m. Il en est de même dans le Sud de la Touraine, où des faluns sont à 110 m à Paulmy et à 116 m à Ferrière-l'Amon ; puis leur niveau se relève à Charnizay (134 m.), sur la lisière de la Brenne, où l'on peut placer le rivage vers 110 m. Ici, comme à Oisly, il semble qu'il se soit produit un relèvement local postérieur au dépôt des faluns.

Une grande lacune sépare les gisements de Touraine de celui d'Amberre (110 m.), situé au Sud de Mirebeau, à l'entrée du Poitou. Ce gite isolé, le plus méridional de tous, est un vrai dépôt de plage, assignant au rivage une altitude de 120 m. au plus.

Il faut ensuite se transporter sur les frontières de l'Anjou, au Sud-Ouest de Saumur, pour rejoindre l'importante nappe de faluns de Doué-la-Fontaine, qui occupe une grande partie de la vallée du Layon. L'altitude diminue : elle varie entre 60 et 80 m à Doué et dans ses environs immédiats, entre 76 et 85 m à Gonnord, au Sud de Thouarcé, sur la lisière du Bocage Vendéen. Mais aussi le faciès a changé : les dépôts de plage sont remplacés par des dépôts d'eau plus profonde, où abondent les Bryozaires, les Pectens et autres mollusques vivant dans les fonds de 25 à 50 m. Il est donc nécessaire d'ajouter une quarantaine de mètres à l'altitude des gisements les plus élevés pour avoir celle du rivage, ce qui conduit à faire passer celui-ci par la cote 120 m. Plus à l'Ouest, à Chalonnes, les faluns se tiennent entre 40 et 50 m., en gites fort peu étendus ; on peut, en ce point, donner au rivage l'altitude de 110 m. Les faluns du Miocène moyen se font de plus en plus rares au-delà. On en retrouve un lambeau à l'Est de Nantes, à la ferme des Cléons, sur la commune de Haute-Goulaine, à 20 m. d'altitude seulement .

Si l'on reporte toutes ces indications sur une carte topographique, on arrive à tracer une ligne de rivage continue depuis la Sologne jusqu'à l'Anjou. La limite orientale extrême reste indéterminée, parce que, en Sologne, les érosions ultérieures ont abaissé le niveau du sol au-dessous de la cote 130 m et ont pu faire disparaitre des gites de faluns. Mais, au voisinage de la vallée du Cher, le niveau des plaines, relevé par l'anticlinal de la forêt d'Amboise, contre lequel s'adossent au Nord les faluns de Pontlevoy, dépasse sensiblement 130 m d'altitude. Il atteint la cote 188 m au signal de la Ronde de Céré, au Sud du Cher, entre Chenonceaux et Montrichard. Aussi voit-on le rivage dessiner une baie au Sud, vers Montrichard, remonter vers le Nord, en contournant la colline de la Ronde de Céré, pour prendre ensuite la direction du Sud-Ouest, en longeant la plaine de Loches, haute de 145 m. en moyenne. L'anticlinal de Saint-Flovier (150 m.) se projette en cap, au Nord d'une profonde baie qui se termine à Charnizay. Le rivage court ensuite d'Est en Ouest jusqu'à l'anticlinal de Châtellerault, en bordant la plaine poitevine, située sensiblement au même niveau que lui (145 m. en moyenne). Puis il contourne, par le Nord et l'Ouest, l'anticlinal de Châtellerault, qui atteint 171 m. aux Hauts Clairvaux, à 8 km. de Châtellerault, dessine, au pied de la colline de Mirebeau (161 m.), la baie d'Amberre, pour s'infléchir définitivement au Nord-Ouest, en longeant le pied de la Gâtine. Vers Gonnord, on perd sa trace, en raison de la platitude de la pénéplaine des Mauges. La butte cotée 175 m au Sud-Ouest de Chalonnes devait former une île, à moins que la mer ne l'ait contournée par le Nord ; mais elle n'a certainement pas été submergée.

Le rivage Nord de la mer des Faluns est beaucoup plus imprécis que celui du Sud. On peut le faire concorder avec la courbe de 150 m., étant donné que les faluns se tiennent à 12 m. à la Chapelle-Saint-Martin (au Nord de Beaugency), à 106 m. à Villebarou (au Nord de Blois), à 120 m à Semblançay (au Nord de Tours), entre 80 et 90 m. dans le bassin de Savigné, où ils présentent le faciès profond à Bryozoaires. Ce rivage est dominé en Touraine par les hauteurs de Saint-Nicolas-des-Motets (157 m.) et par celles de la forêt de Beaumont-la-Ronce (167-179 m). Puis tout relief se perd, et le rivage devient hypothétique au-delà de Château-la-Vallière.

Ainsi délimitée au Nord et au Sud, la mer des Faluns formait en Touraine un golfe allongé, se terminant par une large baie dans le Biaisais, et projetant au Sud deux autres baies, l'une vers Charnizay, l'autre vers Amberre, qui ont des allures d'estuaires fluviaux.

Ce n'est pas tout. Non seulement on peut retrouver les limites de ce golfe, mais encore on peut se faire une idée assez précise de sa bathymétrie, grâce aux conditions toutes spéciales dans lesquelles se sont déposés les faluns. Ceux-ci ont, en effet, envahi une surface continentale travaillée antérieurement par l'érosion fluviale ; ils ont comblé les dépressions, où ils se sont conservés plus ou moins intégralement, tandis qu'ils ont été presque partout balayés sur les surfaces en saillie. L'horizontalité des couches n'a pas été dérangée par le soulèvement épeirogénique qui les a portées à leur altitude actuelle, de telle sorte que leur répartition topographique est aujourd'hui la même qu'à l'époque de leur dépôt. Dès lors, on peut considérer leur surface comme représentant assez bien le fond du golfe Miocène, à quelques mètres près.

Faisant abstraction du travail ultérieur de l'érosion, nous avons réuni par des courbes tous les points de même altitude où se trouvent des faluns ; nous avons ensuite comblé les intervalles qui séparent les gisements en nous basant d'une part sur l'altitude des gisements les plus proches, d'autre part sur l'âge des terrains dans les intervalles considérés. Toutes les fois que nous avons rencontré des nappes de calcaires lacustres tertiaires ou bien des sables du Miocène inférieur, nous avons admis que leur surface supérieure correspondait approximativement au fond de la mer des Faluns. Dans tous les autres cas, nous avons fait passer les courbes par les points actuellement les plus élevés. Là où l'érosion a enlevé de trop grandes masses de terrain, nous avons figuré les courbes en pointillé. Il reste forcément une part d'hypothèse et d'incertitude très grande dans cet essai de reconstitution, mais un certain nombre de faits précis paraissent acquis.

Le fond oriental du golfe, à l'Est d'une ligne tirée de Langeais à Mirebeau, présente une topographie très plate ; les différences de niveau sont insignifiantes. Tous les points sont situés au-dessus de 100 m. À l'Ouest de cette ligne, la topographie devient plus variée. Un large couloir, de 80 à 85 m. d'altitude moyenne, se dessine entre le rivage Nord et l'anticlinal de Bourgueil-Forêt de Chinon (126-121 m.). Il débute, auprès de Langeais, par un gisement de faluns que nous avons découvert, à 70 m. d'altitude, à la ferme de la Guérinerie (4 km au Nord-Ouest de Langeais), et il se continue par ceux de Rillé, de Savigné, de Noyant-Méon. Il y a là l'indication d'une vallée miocène, antérieure aux Faluna, et creusée à une quarantaine de mètres au-dessous du niveau des plateaux voisins. On perd sa trace au Nord-Ouest, par suite des vastes déblaiements opérés par le Loir.

Une seconde vallée, de structure monoclinale, apparaaît nettement en bordure du rivage Sud-Ouest, depuis Amberre jusqu'à Chalonnes. Elle est jalonnée par les faluns d'Amberre (110 m.), que domine l'ancienne falaise de Mirebeau (161 m ); par ceux de Doué-la-Fontaine (60-80m ), au pied d'un coteau de plus de 100 m .; puis elle se dédouble en une vallée Nord, par Ambillou (50 m) et Saint-Saturnin (50 m.), et en une vallée Sud, par la Fosse (70 m), Tigné (70 m.), les Pierres-Blanches (40 m.) et Chalonnes (50-40 m). Sur tout ce trajet, elle accompagne le vieux synclinal houiller de Doué-la-Fontaine , Chalonnes, Ancenis, qui, rajeuni par l'érosion, reste ainsi un des traits fondamentaux de la topographie angevine. Par un singulier privilège, ces formes topographiques datant de l'époque Miocène se sont conservées presque intégralement jusqu'à nous. Quand la nappe sableuse des faluns, qui a recouvert toute la région, eut été déblayée par les érosions pliocènes et quaternaires, le relief qu'elle masquait a reparu au jour. La persistance de la falaise crétacée de Mirebeau, qui domine de 50 m. le gîte de faluns d'Amberre, est un fait encore plus remarquable; depuis l'époque où la mer Miocène battait son pied, elle n'a pas reculé de plus de 2 km., et son sommet ne s'est guère abaissé, car on trouve tout près, au-dessus de Scorbé-Clairvaux, des argiles sableuses et des grès d'âge éocène, qui couronnent l'anticlinal de Châtellerault entre 160 et 171 m d'altitude. C'est là un cas de conservation exceptionnel.

Il est enfin un dernier point sur lequel nous voudrions attirer l'attention : c'est la liaison des faluns, dépôt marin, avec les nappes de sables à galets quartzeux, d'origine continentale, qui s'étendent en Poitou, sous le nom de « bornais », depuis le Bocage jusqu'au Massif Central : ceux-ci ressemblent absolument aux sables de la Sologne, et, en 1903, M. Dollfus avait rangé dans cet étage les bornais de la Bussière, près de Tournon-Saint-Martin. Néanmoins, on les considère généralement comme pliocènes, et la 2e édition (1905) de la Carte géologique de la France à 1 :1000000 les indique mème comme quaternaires. Or les bornais s'étendent jusqu'en Touraine, où ils s'appellent « bournais », et là on peut aisément constater qu'ils ne sont pas autre chose que du falun décalcifié. Dans toute l'étendue de l'ancien golfe des faluns, on voit le falun normal, fossilifère, passer graduellement au sable un peu argileux, veiné de gris et de rouge, le nombre des coquilles diminue de bas en haut jusqu'à disparition complète : on a alors du bornais pur, processus d'altération que M. Dollfus a mis en vive lumière pour les faluns de Sainte-Maure, de Ferrière-l'Arçon, de Paulmy, de Charnizay et qui se répète partout. Ce bornais de décalcification ne ravine jamais les faluns, il y a toujours passage progressif de l'un à l'autre. Dans tout le Sud de la Touraine, où les sables de la Sologne font défaut, nous ne l'avons jamais trouvé au-dessous des faluns, ni au-dessus, formant une couche distincte. Par contre, le passage latéral se constate aussi facilement que le passage vertical : bornais et faluns sont stratigraphiquement au même niveau : ce sont deux faciès d'une même série de couches. Or, par les gisements de faluns les plus méridionaux de la Touraine, par ceux de Ferrière-l'Arçon et de Charnizay, on entre en contact direct avec les bornais des plateaux poitevins, qui se prolongent vers le Sud par les rives de la Creuse, les forêts de la Guerche et de Moulière, et qui gagnent les grandes nappes des environs de Poitiers et de Montmorillon. En suivant pas à pas sur le terrain ces sables d'aspect caractéristique, on les voit remonter d'une part vers la Gâtine vendéenne, de l'autre vers le Massif Central, où ils ont laissé une série de témoins aux environs de Bellac et de Châteauponsac, entre 250 et 320 m d'altitude, sur les plateaux limousins, qui sont en continuité avec la plaine poitevine. Ces bornais poitevins sont le faciès continental des Faluns; ils représentent l'énorme apport d'alluvions qui est descendu du Massif Central au temps où la mer des Faluns occupait la Touraine, et qui a remblayé le Seuil du Poitou par suite du relèvement du niveau de base causé par la transgression marine.

De ce qui précède, que faut-il conclure ? C'est que la transgression des faluns a interrompu, presque à ses débuts, un cycle d'érosion qui l'avait immédiatement précédée. Les vallées creusées au cours de ce cycle d'érosion ont été comblées par les Faluns, qui ont masqué tout le relief préexistant sous leur épais manteau sableux. Les plaines basses du Seuil du Poitou ont été remblayées par des alluvions continentales. Quand la mer s'est retirée, un nouveau cycle a pris naissance ; les rivières se sont frayé un passage vers l'Ouest, à travers les sables accumulés aussi bien sur les plaines riveraines que dans l'ancien golfe, et leur cours s'est trouvé indépendant du relief antérieur. C'est ainsi que la Loire est descendue suivant l'axe du golfe, par Blois, Tours et Saumur, en franchissant l'anticlinal de Bourgueil, au lieu d'emprunter l'ancienne vallée de Savigné. C'est seulement quand le travail de démantèlement des faluns a été suffisamment avancé que le vieux relief Miocène a été remis au jour. Alors le sillon de Doué-Chalonnes-Ancenis a exercé une attraction décisive sur les eaux ; le Layon en a occupé la partie située en amont de Chalonnes, la Loire s'y est établie entre les Ponts-de-Cé et Ancenis. Elle y coule dans une des plus vieilles vallées de l'Ouest de la France.

Source : Annales de Géographie de 1910 par C. PASSERAT

![]()

Histoire du Sol de Béhuard

Géologie -Constitution du Sol

La présence de rhyolite et de spilite fait dire que l'on est entré dans l'unité Sud du Synclinorium de Saint-Georges-sur-Loire : « l' Unité de Saint-Georges-sur-Loire » au sens strict, encore appelée « Unité à blocs » par C. Cartier.

En fait, basalte et spilite sont deux roches très voisines et les basaltes du Synclinorium de Saint-Georges-sur-Loire sont en réalité des spilites.

Une spilite est une roche magmatique à structure microlitique.

Sa composition chimique est semblable à celle du basalte ; elle en diffère un peu par un enrichissement en Na2O et un appauvrissement en Al2O3 et en K2O.

Elle renferme aussi souvent des varioles claires et des amygdales et filonnets blanchâtres de calcite ou (et) de quartz et elle est fréquemment métamorphisée dans des faciès de faible métamorphisme.

Pour faire court, les spilites sont des basaltes généralement bulleux (la lave a eu du mal à se dégazer) et légèrement métamorphisés.

Quelques définitions :

Rhyolite :

La rhyolite est l'équivalent volcanique du granite. La rhyolite est classée dans les roches dites ignées extrusives. Une rhyolite provient du refroidissement d'un magma plus rapide que le granite, mais bien en deçà du basalte.

Neck : un neck correspond à une ancienne cheminée volcanique qui s'est solidifiée à la fin d'une éruption et qui a été ensuite dégagée par l'érosion.

Dyke : un dyke est une lame de roche magmatique qui s'est infiltrée dans une fissure à travers différentes couches de roches. Il est sécant à ces couches.

Sill : un sill (ou filon couche) est une couche de roche magmatique souvent horizontale qui s'est infiltrée entre des couches plus anciennes de roches sédimentaires, volcaniques ou le long de la foliation d'une roche métamorphique. Il est concordant avec les couches qui l'entourent.

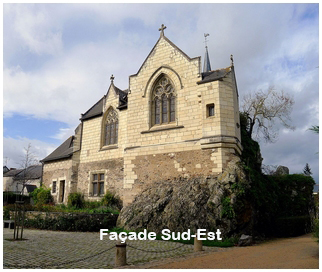

Le soubassement rhyolitique de l'église de Béhuard

Extrait de la carte gé�ologique d'Angers au 1/50.000 ème

Comme le montre la carte géologique ci-dessus, l'île de Béhuard appartient, comme Savennières et la Roche-aux-Moines à « L'Unité à blocs » de C. Cartier.

Le « bloc » sur lequel repose l'église de Béhuard est représenté en rouge avec le symbole « ρ » : il s'agit d'un véritable promontoire de rhyolite.

La base des murs de l'église est en schistes.

La base des murs de l'église est en schistes.

Au-dessus, le premier niveau (de couleur beige foncé) est de style Renaissance avec ses fenêtres à meneaux. Le deuxième niveau, beige clair, blanc (tuffeau ?) est de style gothique. Le tout repose sur le promontoire de rhyolite dure, massive, compacte, en relief par rapport aux schistes voisins plus tendres (et qui ont fourni le matériau de la base de l'église) par érosion différentielle.

La Rhyolite

Façade Sud-Est : Détail montrant l'affleurement de rhyolite et l'assise de schistes.

Rhyolite traversée par de nombreux filons de quartz orientés dans toutes les directions.

La rhyolite présente une teinte verte ; elle renferme de l'épidote et de la chlorite. Par altération, elle peut prendre une teinte plus jaune. Âge de la rhyolite : Cambrien ou contemporaine des basaltes (= spilites) qui ont été datés très approximativement à - 400 ± 50 Ma !

Rhyolite dans la grotte de l'église

Les filonnets de quartz semblent ici disposés parallèlement entre eux.

La présence de ces nombreux filonnets de quartz disposés parallèlement les uns aux autres ou franchement sécants montre que la rhyolite a été très tectonisée après sa formation. Le quartz est passé dans le domaine ductile, ce qui implique une température supérieure au seuil de plasticité du quartz, soit 400 °C. La photo prise du côté Nord-Est confirme cette intense déformation : la rhyolite est cisaillée en bancs à pendage de 30 à 40°.

À l'intérieur de ces bancs, on semble même voir comme des formes arrondies qui font un peu penser à des pillows, ce qui suggère une mise en place des coulées rhyolitiques dans l'eau.

Rhyolite : plans de cisaillement - pillows (?)

Source :Le doyenné de Candé aux XIe et XIIe siècles, par Michel PECHA

![]()

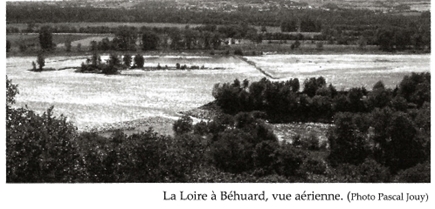

La Loire et la formation des Îles

Les reliefs et les mouilles

Définitions "Vernier-Onillon"

- Duits : petit barrage pour diriger le Poisson.

- Centine : petit bateau.

- Croc : pièce de bois servant à l'attelage de la charrue, perche à extrémités recourbées.

- Charrière : chemin chartrier.

- Chantier : bord, rive, berge.

- Arpent d'Anjou : 66 ares

- Pied : 0,32 m.

Sources : Archives de Serrant, liasses 63, 206, 242, 243, 530, 1026.

Les îles ont, lentement, émergé des remous en accumulant, autour des rochers plus ou moins affleurants, des générations de morceaux de roches, de sables, de branchages, d'alluvions.

À partir de sa confluence avec la Maine, la Loire a, avec âpreté, creusé son lit dans les chistes et les granites des contreforts du Massif Armoricain.

Le fond de son lit est rocheux et de profondeur variable. Il est fait de reliefs et de mouilles qui sont les grandes profondeurs souvent localisées près des rives. À chaque point de choc contre les reliefs, les eaux creusent un profond sillon. Ailleurs, avec la dispersion des eaux, la capacité d'entraînement du courant diminue et provoque des accumulations sableuses. Roger Dion écrit : « On observe à la surface des hauts fonds un perpétuel déplacement des grèves qui descendent vers l'aval d'un mouvement comparable à celui des dunes poussées par le vent ». Les sablés cheminent, mais les hauts fonds rocheux demeurent.

Lorsque le niveau du fleuve s'est assez abaissé pour permettre l'émersion des grèves, les mouilles, entourées par les bancs de sable, deviennent comparables à une série de petits lacs séparés par des barrages. Les eaux, alors, déposent des alluvions. Certaines grèves peuvent évoluer vers l'état d'îles portant une végétation permanente ; ce sont en général celles qui sont les plus élevées et proches d'affouillements profonds (endroits où les eaux creusent parce que deux courants de directions opposées entrent en collision.

L'osier

Toutefois, la fixation des îles ne serait pas possible sans l'intervention d'une plante très vigoureuse, l'osier, qui répand sur les grèves de Loire, en périodes de basses eaux, des colonies de jeunes pousses. Les arbustes naissants qui ont résisté aux crues arrêtent, au passage des eaux, les débris solides entraînés par le courant, lesquels deviennent ainsi des éléments actifs de la sédimentation. Progressivement, le sol va s'élever et les arbustes fortifier. Une petite butte naît que l'on appellera « butteau » ou « butasseau » ou encore « buisson» et autres noms tel « bardas », terme angevin d'origine inconnue. L'oseraie va se développer avec exubérance, retenant de plus en plus de branchages, de sables et de roches. Vers le moment où le butasseau aura presque atteint le niveau des prairies alluviales, on lui donnera le nom d'Île. L'atterrissement verra apparaître une végétation de terre ferme avec du gazon maigre, des chardons, puis, plus tard, des arbres comme les peupliers, les acacias et les ormes dont les graines ont été apportées par les eaux ou par le vent. Il faudra encore du temps, également des hautes eaux avec leurs apports d'alluvions, des basses eaux avec le développement de la végétation. L'île arrivera, alors, à son terme de croissance. L'homme va rapidement y installer des cultures et y bâtir sa demeure.

Les bras et les boires

Les îles divisent les eaux en deux masses inégales, « les bras ». Le plus puissant des deux creuse un chenal qui se porte d'un bord à l'autre du lit, laissant l'île ou le groupe d'îles tantôt à sa gauche, tantôt à sa droite, entraînant des sables au passage et les déposant ailleurs sur les flancs de reliefs, des rives ou d'autres îles provoquant des « accroissements ». L'autre bras, sans force, s'obstrue progressivement et devient un bras mort. Les riverains l'appellent « une boire »

L'espace entre l'ancienne île des Mureaux et celle de Béhuard est une boire remarquable dont le paysage original est à préserver absolument. Le passage entre les deux îles a été longtemps possible uniquement par bac.

L'espace entre l'ancienne île des Mureaux et celle de Béhuard est une boire remarquable dont le paysage original est à préserver absolument. Le passage entre les deux îles a été longtemps possible uniquement par bac.

Ce bras de Loire, partiellement comblé aujourd'hui, est maintenant traversé par une route rehaussée réalisée sur un empierrement.

Milieu de vie naturel

Eaux, courants, grèves, îles, îlots, accroissements, bras, boires, alluvions, constituent un milieu de vie qui offre quantité de richesses. Grâce à cet air océanique, ces eaux continuellement oxygénées et filtrées, cette exposition au soleil, cette réflexion de la lumière, ces terres alluviales, n'avons-nous pas le milieu idéal pour assurer et même générer la vie ? Dans le lit apparent de la Loire entre Angers et Nantes, 700 épis espacés en moyenne de 250 mètres et destinés à améliorer la navigation ont été implantés sur les deux rives au début du XXe siècle. Ils reprennent un principe déjà appliqué sur le Rhin pour concentrer le courant dans un chenal unique. Le dispositif comprenait également des ouvrages destinés à fermer certains bras secondaires et répondant au nom de « chevrettes ».

![]()

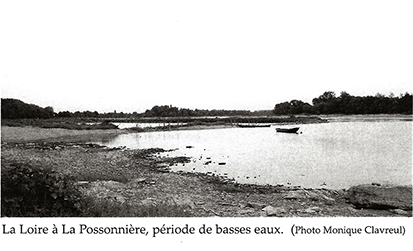

Hydrographie

La Loire

Son cours est si long qu'elle possède des visages très différents, dont les trois principaux sont l'impétuosité du torrent, la majesté du fleuve des plaines et des plateaux, la maturité du grand estuaire. De la source du mont Gerbier-de-Jonc au bec d'Allier, la Loire dévale avec vigueur plus de 1200 mètres de dénivellation. Son mariage avec L'Allier l'assagit un peu, mais elle conserve son régime torrentiel ; cependant, à 172 mètres d'altitude, les frasques de la jeunesse n'ont plus guère l'occasion de s'exercer. À l'ère tertiaire, elle continuait vers le nord et se jetait dans la Seine, mais depuis elle se tourne résolument vers le sud puis vers l'ouest, en formant une boucle dont Orléans est le point le plus rapproché de la Seine. En amont de cette ville, elle perd une partie de ses eaux, mais les récupère en aval sous la forme du Loiret, affluent fidèle né de ses résurgences. Elle accueille ensuite le Cher, l'Indre et la Vienne, tous trois navigables aux temps héroïques, et prend une physionomie océanique à partir de l'embouchure de la Maine, association provisoire de la Mayenne, de la Sarthe et du Loir. Il ne reste plus alors qu'à se laisser porter jusqu'à Nantes et Saint-Nazaire, ports de mer.

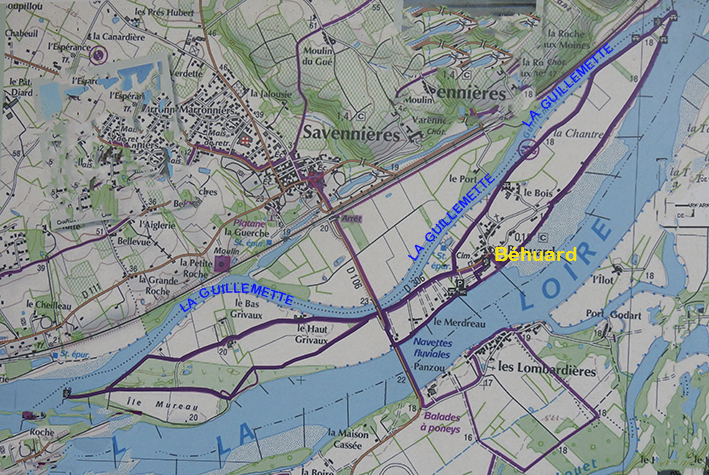

Bras de la Loire : Rivière la Guillemette

La Guillemette est un bras angevin (Maine-et-Loire) de la Loire, qui court sur environ 7 kilomètres entre Savennières et Béhuard.

La Guillemette : Cours d'eau

S'écoulant en intégralité dans le département de Maine-et-Loire, la Guillemette est formée par un bras de la Loire entre la limite sud de la commune de Savennières et la limite nord de celle de Béhuard.

Depuis le milieu des années 1980, l'entretien pour le passage des barges de 3000 tonnes y est abandonné au profit du bras principal des Lombardières.

Le pont du même nom, qui le traverse, est en poutre en treillis. Sa construction date de la fin du XIXe siècle (1888). L'ouvrage est endommagé durant la Seconde Guerre mondiale, puis reconstruit ensuite.

Le cours de la Loire s'écoule d'Est en Ouest sur le département. Le bras de la Guillemette est bordé sur sa rive droite par la commune de Savennières et sur sa rive gauche par celle de Béhuard. Il se situe au Sud-Ouest de l'agglomération d'Angers.

Situation par rapport à Béhuard : La Guillemette est le bras nord de la Loire qui sépare Béhuard de Savennières, tandis que les Lombardières est le bras sud qui sépare Béhuard de Rochefort. Jusqu'au XIXe siècle, l'île est isolée au milieu du fleuve et est desservie par deux bacs, l'un par le bras de la Guillemette et l'autre par celui des Lombardières

Résumé

À la mort du Comte d'Anjou Geoffroy-Martel, le Chevalier BUHARD donna l'île à l'abbaye Saint Nicolas, qui s'empressa de construire une écluse, des moulins et une chapelle dont l'emplacement même est ignoré.

Source dictionnaire C.PORT

L'abbaye Saint-Nicolas trouvait ici une source de revenus qui compensait la perte d'une structure devenue obsolète.

Sur la Loire, de nombreuses plaintes et litiges proviennent de la construction d'aménagements du cours, aménagements plus ou moins autorisés, et qui prennent quelquefois des proportions très importantes.

Le ductum aquae qui rassemble des utilisations comme les moulins, les viviers et peut-être des zones de mouillage ou de perception de droits font l'objet de dons du comte (Cartulaire de Saint-Nicolas, op. cit., XIV).

Ainsi Geoffroy Plantagenêt donne l'eau de la Loire sous l'ancienne écluse des moines à la Roche Béhuard aux moines de Saint-Nicolas (Cartulaire de Saint-Nicolas, op. cit., CCCV en 1135).

En effet, les réalisations de moulins sur les rivières ne répondent pas à la même logique. Bien qu'il s'agisse de travaux conséquents, ils ne semblent pas avoir été conçus globalement. Au contraire, l'aménagement des rivières est le résultat de travaux successifs. La notice XVIIIe du 8 juillet 1100 du Cartulaire de Saint-Laud est éclairante.

Le comte Foulque-Le-Réchin avait ordonné la destruction des écluses et des pêcheries établies à son insu sur une île en face de Denée. Or le comte ne peut se faire obéir des clercs et une transaction met un terme au différend. Il semble s'agir du barrage sur la Loire entre la confluence avec la Maine et Béhuard. Ce barrage est fort ancien et il avait été construit antérieurement au litige. C'est donc un aménagement tardif de ce barrage qui est l'objet du litige. Le comte initiateur des premiers travaux n'a pas été capable ou n'a pas voulu mener à son terme une politique d'aménagement. Sans doute, la raison en est financière, comme l'indiquent les termes de la transaction : Saint-Laud versant au comte une indemnité de 300 sous. La notice VII du même cartulaire indique, pour le même site, que l'aménagement de la pêcherie comtale avait été fait à l'insu du comte.

De même, en aval sur la paroisse de Savennières, les notices XIV entre 1076 et 1080, et CCLXIII entre 1109 et 1116, à propos du don de l'eau de la Loire par le comte Foulque à Saint-Nicolas, insistent-elles sur le fait que le canal existait préalablement au don et que les moines auront la charge d'améliorer le canal pour les moulins.

Le fractionnement du lit de la Loire et l'existence de nombreuses îles sont des éléments favorables à la création de modes de traversée alternant les passages terrestres et fluviaux. Ceux-ci se présentant comme plus courts et donc moins dangereux. Le lit de la Loire fractionné entraîne une moindre profondeur et l'utilisation plus aisée de gué. Le toponyme « Gué romain » et l'existence d'un pavage entre Béhuard et la Grande île de Chalonnes au travers du bras des Lombardières incitent à considérer comme probable l'existence de ce moyen de traverser la Loire.

Rien ne permet de conclure à l'existence de ce gué à la période gallo-romaine, mais son utilisation au Haut Moyen Âge paraît probable.

![]()

LA LOIRE

Une Navigation Perturbée -

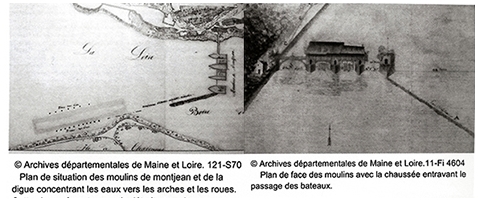

Les Moulins

À cause des différences d'eau importantes entre les forts étiages et les crues majeures, il est difficile d'établir les moulins sur les rives, cela reste marginal comme à Champtoceaux. Il y eut deux types de moulins sur la Loire : le moulin pendu sous les arches de ponts, et le moulin-nef, dit aussi « en baz et forainnes », constitué de deux parties flottantes.

Le moulin pendu lui-même est construit sur une arche de pont et la roue à aubes avec sa structure est installée dessous. Un système mécanique permet depuis l'intérieur de monter ou descendre la roue suivant la variation des hauteurs d'eau. La plupart des grandes villes possèdent ce genre de moulins, y compris Nantes qui en a trois au pont de Pirmil fonctionnant malgré le va-et-vient des marées. Un moulin est déjà mentionné aux Ponts-de-Cé en 1294.

Le moulin-nef possède en partie principale un bac avec une construction qui reçoit l'ensemble du mécanisme d'un moulin ; en parallèle, une modeste coque ou nef y est associée. Chaque partie flottante reçoit l'extrémité de l'axe d'une roue, elle-même positionnée entre les deux. Ce type de moulin se retrouve un peu partout, mais souvent proche des ponts, amarrés aux piles et retenus par des chaines.

C'est le cas à Nantes où quatre de ces bâtiments fonctionnent encore en 1837. Les différents édits royaux qui imposent de mettre les moulins en ligne le long de la rive et non de front ne sont pas respectés, tout comme ceux qui imposent de laisser à la navigation un passage de huit toises de largeur ou de ne pas stationner à moins de 500 toises en amont ou en aval des ponts.

Il est également interdit de construire des « roulis » ; forme de barrages collecteurs d'eau pour l'alimentation des roues à aubes et qui vont occulter parfois une grande partie du chenal principal.

À la Pointe de Bouchemaine, depuis le XIe siècle, c'est une véritable digue de plus d'un kilomètre qui est formée par l'ensemble des roulis. Les accidents de navigation y sont particulièrement nombreux. C'est l'industrialisation des meuneries qui mettra un terme à cette forme d'artisanat.

Moulins Flottants

Il faut se représenter la Loire, aux époques reculées du plein essor de la navigation, comme parsemée d'une véritable flottille de moulins. Les seigneurs, pour tirer parti au maximum de cette force hydraulique à leur disposition qu'était le fleuve, le couvraient de petites usines, moulins flottants construits sur bacs et accrochés au fond de la rivière ou aux rives par des ancres et aux piles des ponts . En 1500, les meuniers des Ponts-de-Cé furent inquiétés et mis en prison « jusque à ce qu'ilz aient fait repparer les piliers et aumurs des ponts qu'ils ont rompuz pour atacher leurs moulins à chalans ». Parfois, ils sont amarrés à la rive par des chaînes attachées à des pieux profondément enfoncés. S'appuyant sur une tradition immémoriale, les nautonniers exigeaient un chenal large de huit toises « au droit fil et en profondeur de l'eau ».

Pour l'Anjou, nous n'avons pas trouvé de description, de dessin ou de tableau reproduisant ces usines flottantes. Nous pourrons cependant nous en faire une idée grâce à une gravure du XVIIIe siècle parue dans la revue « L'Echo d'Auxerre », « représentant la Loire devant Blois et dans le courant un moulin à nef ».

Leur destination les appelait seulement à un bref déplacement sur l'eau : de la rive, dont ils s'éloignaient peu, au point d'attache dans le chenal où le courant les animait.

Dans les textes que nous avons parcourus, nous les voyons qualifiés de bac (ou bach) de moulin. P. Mantellier, dans son glossaire, en donne la définition de : bateau sur lequel un moulin était installé (XVIe siècle).

Moulins à bacs et forines (XVIe siècle). Forine (ou foraine) désignait le bateau en général, mais plus particulièrement le bateau destiné à porter un moulin (P. Mantellier). Nous n'avons pas rencontré dans les archives angevines cette dénomination, pas plus que celle de sentine de moulin.

Par contre, les moulins flottants des Ponts-de-Cé étaient qualifiés de « moulins en baz » (des ponts), pour les différencier de ceux construits sur les ponts mêmes (charte des Ponts-de-Cé, Archives d'Anjou, Marchegay, t. II, p. 260 - 1.293).

Moulins à chalans (ou chalon).

Les meuniers, avaient tout avantage à s'approcher le plus près possible du courant fort et profond. Il en surgissait des contestations incessantes mettant aux prises les marchands fréquentant la rivière de Loire et les propriétaires de ces moulins.

Les rencontres tragiques d'un bateau naviguant au milieu des bacs à moulins n'étaient pas rares. Au nombre de 72 naufrages dénombrés en dix ans, P. Manteiller en relève dix « par suite de choc contre des moulins ou des piles de pont ».

La Loire angevine n'échappait pas à cette mainmise des Meuniers. Les archives des M.F. et celles de notre province nous parlent des moulins flottants et de la lutte opiniâtre menée par les nautonniers pour garder le plus possible intact leur droit au « fil de l'eau ».

Une multitude d'arrêts seront rendus contre les meuniers, en faveur des mariniers. La rédaction est sensiblement toujours la même. En voici un exemple :

« Arrêt par lequel est ordonné que défenses seront faites à son de trompe et cri public de ne plus tenir moulins... et autres dans lesdites rivières à l'endroit du plus profond et au droit fil et cours de l'eau ; qu'il leur sera enjoint de les ôter, s'il y en a, de laisser libres et franches huit toises de voie en largeur au cours le plus profond, entre les moulins, et de mettre iceux moulins cul à cul l'un de l'autre ; que défense leur sera faite de planter et afficher leurs ancres, duits ou pieux dans les rivières, mais seulement attacher leurs moulins à pieux ou ancres en terre sèche, hors des rivières. »

Cette législation, réglementant la position des moulins sur bateau et la nécessité de laisser un « chemin » aux bateaux navigants, était toujours la même et toujours en vigueur au début du XIXe siècle. Nous relevons, en effet, dans la « Pratique des cours d'eau » par Daviel. La voie pour bateaux sera libre, franche, de la largeur de huit toises au droit fil et plus profonde de l'eau entre les moulins et de moulin à moulin (déclaration du 24 avril 1703). Les moulins sur bateau doivent toujours être placés hors de la voie navigable. »

Suivons le fleuve, depuis son entrée en Anjou jusqu'à sa sortie, Ingrandes. Efforçons-nous de noter, au passage et au cours des âges, les mentions de moulins sur bacs, établis sur la Loire, puisées dans les documents historiques.

En 1093, Geoffroy Fouchard, sénéchal du comté (Foulques Réchin), à la prière de son père Geoffroy, moine, concéda à Saint-Florent le cours de l'eau sous le château de Montsoréau, pour faire une écluse et établir des moulins sur la Loire et la Vienne.

Au début du XIIe siècle, l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers bénéficia d'un don consistant en une partie des moulins situés en Loire, à Souzay, Raynaldus Vicarius, sa femme Withurgis et leur fils Radulfus donnent à l'abbé Girard de Saint-Aubin la moitié de deux moulins à Souzay, molendinorum duorum meditem, quœ apud Solciacum sita sunt.

Un procès fut intenté par les M.F. en 1602, à l'occasion du naufrage à Saumur d'un bateau chargé de grains, dont la perte fut causée par le heurt de ce dernier contre un moulin flottant. Le procès-verbal relatant la perte mentionne « Nicolas Guichard, voiturier par eau, conduisant un chargement de froment et de méteil, heurte un moulin sur bac près Saumur et fait naufrage ».

Les piles de pont construites à grands frais en bois ou en pierre furent considérées de bonne heure par les meuniers comme de providentiels appuis pour y cramponner leurs usines flottantes. Cette façon de procéder se révéla toujours préjudiciable à la solidité de ces édifices et l'intendant des turcies et levées dut intervenir souvent pour faire cesser cette pratique.

Les archives de l'abbaye de Saint-Florent nous livrent plusieurs documents relatifs à l'établissement de moulins à bacs sous les ponts de Saumur :

H-2111. Demandes d'enquêtes adressées par les religieux de Saint-Florent, le 5 mars 1427, et par la reine Yolande de Sicile, duchesse d'Anjou, le 27 février 1427 devant le juge ordinaire d'Anjou et du Maine Étienne Pillastre, seigneur de Huilé, touchant le droit d'attacher des moulins aux arches des ponts de Saumur. Mandement du roi Charles VII évoquant l'information et l'enquête faite à Saumur sur le droit réclamé par les moines d' « atachiez moulins aux anneaulx, atachiez et fichiez es murailles des pans de Saumur, appelez les pons de Vienne, du costé devers le bas et d'iceulx moulins faire moudre et en faire percevoir les proufiz, revenues et esmolumens ».

Contestations entre les religieux et Catherine du Gué Asquin (Coëtquen), veuve de Charles de Rohan, à propos de « voyes et attaches de moulins aux pons de boys de Loyre près la ville de Saulmur ».

H-2212. Bail à rente par les religieux d'une « voye et d'attache d'icelle à mettre moulin tournant par eau avecques la commodité des piliers et arche d'icelle » entre l'île Neuve et la Croix Verte « estant au pied de la Bastille du costé de la Croix Verte ».

Assignation par les religieux devant le sénéchal de l'abbaye de plusieurs propriétaires de moulins flottants sur la Loire qui, ayant reçu l'ordre de l'Intendant pour Sa Majesté des turcies et levées de quitter « la queue des ponts de Saumur » où ils avaient attaché leurs moulins, les avait fait descendre le long des prés de Breil et de Nonne, dépendant de l'abbaye (1612).

La Mimerolle appartenait dans les premières années du XIIe siècle à Maurice Ronard qui, devenu moine, attribua à l'abbaye de Saint-Florent « les dîmes... de ses trois moulins en Loire ».

Une autorisation donnée « à Ambroise Baudriller, de placer un moulin à bac dans les eaux de Trèves » et une transaction entre le prieur de Cunaud et Pierre de Chemillé qui s'engage à rendre au prieuré les moulins et leurs revenus (1228) signalent l'existence de moulins installés en Loire, rive gauche, entre Saumur et Les Ponts-de-Cé.

![]()

Moulins modifiés édifiés sur les Rives

Pour être complet, il nous faut maintenant faire état des moulins construits sur les rives. Ils furent en effet la cause d'entrave à la navigation et générateurs de désastres. Établis sur des arches ou massifs de maçonnerie, ils s'avançaient des rives vers le courant. Le manque d'entretien et la vétusté en entraînaient la chute. Leurs substructions, notamment, n'étaient jamais extraites. En période d'étiage, les barques venaient s'y briser.

En inscrivant le décès d'un nautonnier, au XVIIIe siècle, le curé de Chantoceau note sur son registre paroissial : Sépulture de Joseph Gaultier, « noyé s'en revenant de Nantes, conduisant son batteau au passage nommé les Moulins, où l'on voit une ancienne masse de pierres ».

Nous lisons dans C. Port :

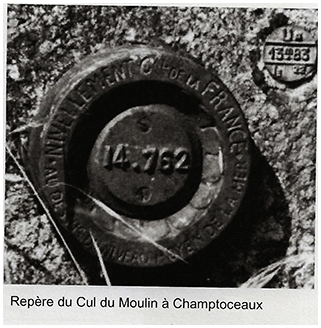

« Au-dessous de la forteresse s'élevait le moulin seigneurial, un peu en amont du lieu-dit actuellement le Cul du Moulin.» Il y reste une pittoresque ruine composée de deux arcades ogivales portant actuellement une usine...

Au sujet d'une batterie de pieux enfoncés dans le fleuve, à Montjean, et formant barrage, l'opinion des auteurs du « Glossaire des patois et parlers de l'Anjou » est la suivante : « La digue en question devait capter l'eau de la Loire et la diriger vers les moulins que possédait la seigneurie de Montjean, qui étaient situés au lieu-dit le « Moulin à l'eau ».

À Champtocé, à la fin du XVIIIe siècle, les moulins existaient encore, construits sur les bords du fleuve, comme en témoigne l'avis suivant paru dans les Affiches d'Angers : « Les moulins de Champtocé, sur la route de Nantes, joignant la rivière de Loire, sont à donner à ferme pour la Toussaint prochaine. »

Nous n'avons pas la prétention d'avoir fait un recensement complet des usines à moudre, flottantes ou construites sur les rives. Mais, sans doute, aurons-nous attiré l'attention sur leur nombre très élevé, qui contribuait pour une large part aux encombrements de la « rivière ».

Source : Loire Angevine et Maine par J.C FRAYE

Écluses - Radiers

Nous venons de voir, en mettant l'accent sur la multitude de moulins installés sur la Loire, à quel point ils furent générateurs de complications pour la marche des bateaux et à quels dommages ils les exposaient. Incidemment, à Ruzebouc en particulier, nous avons parlé d'écluses. Dans les actes des XIe-XIIIe siècles, nous trouvons toujours accolés les mots moulins et écluses.

Nous avons cité au début du précédent paragraphe (moulins flottants) un texte faisant état d'un don à l'abbaye de Saint-Florent de Saumur, sous le château de Montsoreau, du cours de l'eau « pour faire une écluse et établir des moulins ». Une charte des Ponts-de-Cé, après avoir énuméré des moulins, parle de « certaines pêcheries et écluses. Le pont des Treilles, sur la Maine, a la même origine : Henri II, comte d'Anjou, fit don à l'hôpital Saint-Jean, en 1181, d'une écluse bâtie sur la rive droite, permettant d'y construire des moulins.

Afin de resserrer le courant dans des duits (passages d'eau), dans le but de l'intensifier, on édifiait des barrages constitués par des rangées (souvent doubles) de pieux, placés les uns près des autres et profondément enfoncés. Ces barrières étaient ensuite garnies de pierres, de terre, de bois. On obtenait ainsi des radiers, véritables chaussées. En période de basses eaux, de nombreuses se lisent encore facilement en transparence, chemins plus ou moins larges construits perpendiculairement à la rive et se dirigeant vers l'eau profonde.

D'ailleurs, les pêcheurs et les passeurs, amenés journellement à sonder le fleuve, ne les ignorent pas. Nous pouvons personnellement signaler l'existence de l'une d'elles au Thoureil, toujours facilement décelable en période d'étiage.

Partant de la rive gauche, au centre environ de l'agglomération, elle se dirige rectilignement vers l'autre rive, s'étendant sur une longueur de 150 mètres. Elle a 3 ou 4 mètres de largeur. Décapitée depuis longtemps, elle se situe actuellement à 1 m. 50 au-dessous du niveau de l'eau. Elle aboutissait, rapporte la tradition, à un moulin sur bac.

L'historien Bodin et après lui Godard Faultrie parlent, entre les villages de Chênehutte-les-Tuffeaux et Saint-Martin-de-la-Place, situés respectivement rive gauche et rive droite, d'une construction submergée, longue d'environ 30 mètres. Des assises de maçonnerie, pouvant nuire à la navigation, auraient été rasées jusqu'à environ 1 mètre au-dessous de l'étiage. Faut-il voir là, comme inclinent à le penser ces auteurs, les soubassements d'une église ? ou plus simplement les assises d'un ancien moulin ?

Sous la signature de Godard Faultrier, nous lisons encore, dans le Répertoire archéologique, les lignes suivantes :

« Le 30 mars 1865, le passeur nous déclara qu'un barrage en pierres sèches et de grès, large d'environ 5 mètres, était visible durant les.basses eaux, entre Saint-Maur et La Levée ; qu'il traversait le fleuve obliquement à la queue en aval de l'île du Buisson et que l'on croyait qu'il y avait autrefois des moulins à eau de l'ex-abbaye de Saint-Maur. »

À La Bohalle, dans le lit du fleuve, vis-à-vis du bourg, C. Port signale « l'existence d'un radier dans la direction du nord au sud (250 m. de long sur 6 m. de large), restes, non d'un pont comme on veut en voir partout, mais d'antiques chaussées de moulins ».

Entre Les Ponts-de-Cé et Bouchemaine, Aimé de Soland cite deux radiers submergés traversant la Loire face, l'un à Sainte-Gemmes, l'autre au Port Thibault, se dirigeant vers l'île de Sainte-Gemmes, et un troisième au-dessous du village de La Croix, en direction de l'île Chevrière. L'auteur ajoute : « Vu le nombre de ces radiers, nous croyons que plusieurs sont des restes de barrages antiques destinés à l'exploitation de moulins à eau. »

Rappelons pour mémoire l'écluse très importante avec chaussées, à la Pointe (Ruzebouc), précédemment décrite, alimentant les nombreux moulins mobiles au confluent de la Maine et de la Loire.

Faisons état également d'antiques travaux édifiés dans le fleuve, aujourd'hui disparus, mais dont les ruines submergées étaient des écueils. Aux Airaux (village des Ponts-de-Cé), « la passe d'eau qui sépare l'île Gemmes actuelle du village était traversée par la voie romaine d'Angers à Doué dont on trouve des traces à chaque pas jusqu'à Juigné ». Elle formait une turcie de 6 à 7 mètres de largeur.

Elle partait de la culée méridionale du pont de Saint-Maurille des Ponts-de-Cé. Jusqu'au lieu-dit Le Pont de Juigné. De nos jours, on a dû, sur la pétition des mariniers : élargir et déblayer le chenal des murs encore debout, surtout des blocs errants, obstacles insurmontables aux basses eaux, sur une longueur de 150 mètres, sans faire absolument disparaître toutes les ruines qui apparaissent encore très visibles aux basses eaux (septembre 1869).

![]()

Pêcheries

Les barrages écluses dont nous venons de parler n'étaient pas édifiés exclusivement à l'usage de moulins. Ils servaient également à l'établissement de pêcheries et étaient destinés à arrêter et retenir le poisson. Comme les meuniers, les pêcheurs installaient un matériel encombrant en eau profonde. Dans les lignes suivantes, il sera exclusivement question de ces pêcheries fixes dotées d'un matériel important, ancré aux barrages dans les retenues d'eau. Ces installations contribuaient donc également à augmenter encore les obstacles déjà nombreux offerts à la navigation. Elles nécessitaient l'arrimage d'engins à des pieux fixes. Des lettres-patentes de 1493, de Charles VII, concernant la police de la Loire et faisant suite à une supplique des M.F., stipulaient « qu'il avait été fait commandement à plusieurs seigneurs et autres d'enlever les brayes sombres, moulins, écluses, pêcheries et les chalans percés mis par eux à l'occasion desquelles choses lesdits marchands sont empeschez et plus que devant en la conduite de leurs chalans.»

En plus des écluses constituées par de gros pieux enfoncés dans le lit du fleuve et souvent pourvues de chaussées pour atteindre les moulins mobiles, étaient également édifiés des barrages plus légers, faits de branches enlacées.

La largeur des claies ainsi obtenues était soumise à une réglementation édictée par l'administration des Eaux et Forêts .

Ces barrages, faits de clayonnages en branches souples, portaient également le nom de rottereaux. Ils étaient de préférence établis sous les arches des ponts et gênaient grandement les mariniers. Les M.F. adressèrent, en 1614, une requête au roi Louis XIII, alors à Nantes, tendant en particulier à ce que la voie navigable soit dégagée des pêcheries qui l'obstruaient au pont de Pirmil. Ils émettaient le voeu que les « pescheries et rotereaux qui touchent aux arches du pont. fussent posez au dessoubz desdits ponts sans y avoir attache... » Ils se plaignaient de ce qu'une « entreprise faicte puis peu de temps » avait fait placer « des rotereaux pescheries aux cinq grandes voies qui sous les arches desdits ponts de Pirmil étaient de tout temps libres et ouvertes »

Nous trouvons bien des circonstances atténuantes au geste de colère des mariniers arrachant les filets ancrés à des piquets dans le chenal sur lesquels ils risquaient de heurter leurs lourds bateaux. La Compagnie, quand le fait se présentait, n'hésitait pas à défendre ses membres contre les pêcheurs, intentant alors procès. Dans un état des dépenses (1534-1537) nous lisons : dépenses au procès « contre le Procureur du Roy, touchant certains filiez pris en la rivière de Loire, empeschans la voye navigable des marchands.»Source : Loire Angevine et Maine par J.C FRAYE

Une Loire encombrée

Des bateaux qui sombrent en Loire deviennent de nouveaux dangers pour la navigation. Si un sinistre intervient dans le chenal proprement dit, la situation est délicate, en particulier lorsque les eaux baissent, l'épave arrivant alors à fleur d'eau.

Il résulte d'un arrêté du préfet de la Loire inférieure, du 6 août 1846, pris en exécution de l'arrêt du conseil du 23 juillet 1783 spécial pour la navigation de la Loire, que les propriétaires des bâtiments et de leurs cargaisons doivent être mis en demeure de procéder à l'enlèvement dans un délai déterminé lorsqu'il n'a pas été procédé immédiatement au sauvetage d'un bâtiment naufragé dans la Loire. Si cela n'est pas respecté, les propriétaires sont punis de contravention de grande voirie et passibles d'une amende. L'enlèvement a lieu alors d'office et les frais leur sont imputés. Si le chargement appartient au marinier ou à un négociant et que ceux-ci ne sont pas propriétaires du bateau, ils seront soumis aux obligations relatives à l'enlèvement de la marchandise.

Le sieur Caillard, négociant à Nantes, est propriétaire d'un chargement d'ardoises sur le bateau le « Jeune Charles » ayant sombré en Loire. Statuant sur un procès-verbal dressé contre lui pour ne pas avoir obéi à l'injonction qui lui était faite d'enlever le chargement, on l'a condamné au remboursement de 350 Fr. Ce montant correspond au coût de l'enlèvement d'office du chargement. De plus, il est pénalisé d'une amende de 16 Fr et des frais de procès-verbal.

Une Loire aménagée

Le bassin de la Loire, dans son ensemble, génère une puissante économie à travers la batellerie traditionnelle, et la basse Loire en est la grande porte. Pour les décideurs visionnaires et économistes, de tout temps, l'objet principal en est l'aménagement, essentiel pour améliorer le commerce, fondamental vecteur de richesse.

Dès le Moyen Âge, des tertres et des turcies sont positionnés à des points stratégiques là où les courants sont les plus tumultueux. Il s'agit de s'en protéger.

Henri II Plantagenet, duc d'Anjou, fait établir, à travers une charte, la construction d'une levée dans le secteur de Saumur jusqu'à Saint-Martin-de-la-Place. Jeanne de Laval, seconde femme de René d'Anjou et comtesse de Beaufort, dans la deuxième partie du XVe siècle, ordonne d'importants travaux entre Tours et Angers.

Louis XI, en 1482, sollicite les habitants riverains afin de relever les digues et turcies détruites par les crues de l'année précédente. Ensuite, il fera exhausser les endiguements, plus pour rendre la Loire navigable que pour apporter une assistance aux agriculteurs riverains.

En 1571, pour superviser l'entretien des endiguements apparaissent les surintendants des turcies et levées.

En 1594, sous Henri IV, le pouvoir royal durcit le ton en instituant un intendant des turcies et levées, ses fonctions ne relevant que du gouvernement.

Sous Louis XIII, le Conseil royal, à travers son arrêté du 19 décembre 1629, reconnait qu'il n'est pas possible de retenir les plus grandes crues contenues entre les levées. Il prescrit d'ouvrir dans celles-ci des déchargeoirs.

En 1660, Colbert reprend cette idée portée par le programme de 1629. Son règlement de 1668 instaure les règles de bonne conduite en matière de gestion du fleuve et des oeuvres qui l'équipent.

Le XVIIIe siècle marque l'essor du réseau des Levées jusqu'en Anjou. En 1791, c'est le service des Ponts et Chaussées qui prend le relais de celui des Turcies et Levées. En 1825, on crée un service spécifique : l'inspection de la navigation de la Loire. Le service spécial de la Loire apparaît en 1840 pour assister la navigation.

Au XIXe siècle, l'aménagement en basse Loire n'a jamais éte autant d'actualité, pour ne pas dire obsessionnel. En fait, s'offrent trois possibilités : deux projets concernent l'aménagement même du lit du fleuve avec des endiguements submersibles en épis ou bien des barrages mobiles, la troisième proposition serait la création d'un canal latéral. Chacun de ces trois systèmes a ses défenseurs.

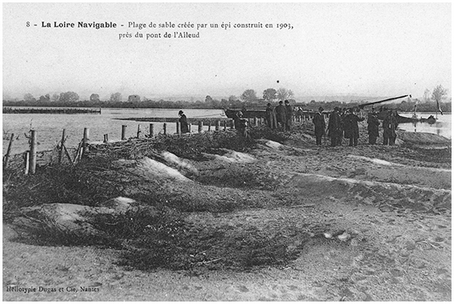

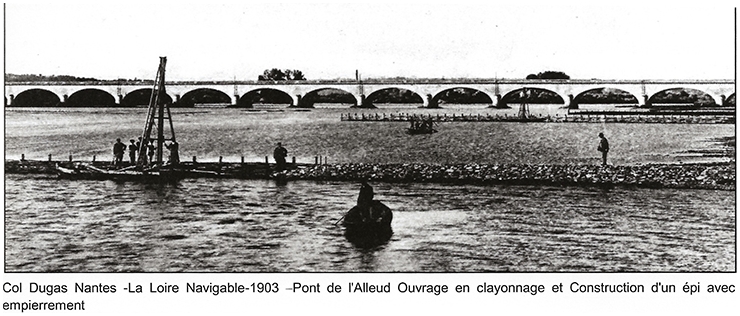

Une Loire chenalisée

Les épis en basse Loire sont à l'initiative de l'ingénieur Kaufman qui est missionné pour concevoir un système de concentration des eaux en périodes d'étiages dans le lit du fleuve, afin d'entretenir un chenal. C'est un ensemble immergé de digues empierrées perpendiculaires à la Loire. Leurs longueurs sont variables et espacées de 250 mètres environ.

Dans la partie basse Loire, quelques 700 épis peuvent être comptabilisés.

Les premiers travaux d'aménagement sont réalisés dans le secteur de Montjean et prolongés jusqu' à Chalonnes. L'idée de ces constructions vient de l'aménagement du Rhône, réalisé par la mise en place d'épis., Les résultats ne sont absolument pas ceux escomptés. Les essais prévus sur 9 kilomètres sont portés sur 14. Le plan de financement est fixé à 1.8 million de francs pour aménager le fleuve jusqu'à Nantes.

Les digues submersibles en épis

M. Cormier, ingénieur en chef du département d'Indre-et-Loire, devenu inspecteur divisionnaire, chargé du bon fonctionnement de la navigation sur l'ensemble de la Loire, a une longue expérience de ce milieu. Ses observations le mènent à constater que, là où existe un étranglement naturel du fleuve, il se crée un entretien naturel du passage d'eau qui conserve alors une profondeur constante en période d'étiage et raisonnable pour le passage d'un bateau.

En 1822, il reprend l'idée de l'ingénieur Mangin qui aménage avec succès les voies d'eau de Nantes pour désensabler les quais. Il propose d'adapter cette idée d'épis submersibles au lit mineur du fleuve. En période d'étiage, les bras du fleuve sont trop larges et l'écoulement des eaux se fait à travers un trop vaste étalement.

Son système serait de contraindre la circulation des eaux par des digues submersibles présentées en épis. Leurs élévations au-dessus des basses eaux d'étiage seraient de 50 à 60 centimètres. M. Cormier reprend encore l'idée de Mangin en concentrant le flux en un seul bras. Les sables seront chassés vers l'aval grâce au courant ainsi créé. Cette innovation, pour l'État, est d'un investissement bien moindre que la réalisation d'un canal, et s'appuie sur l'expérience du passé. Assisté de l'avis favorable de plusieurs conseillers généraux, il donne ordre pour l'étude d'un projet d'amélioration des conditions de navigation et fait aussi remarquer que l'intérêt du commerce en basse Loire est d'importance et qu'il est nécessaire de se focaliser sur la basse Loire, Nantes devant conserver et développer son potentiel économique. Le directeur général des Ponts et Chaussées, dès 1826, fait débloquer des fonds en vue d'un aménagement du secteur allant de l'embouchure de la Mayenne à la mer.

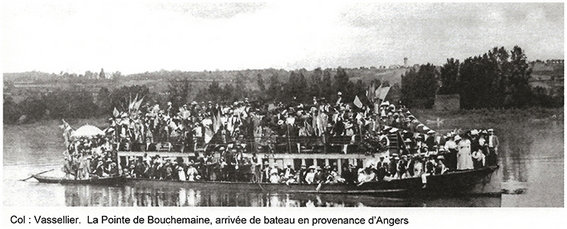

À Chouzé, au début de l'année 1897, une pétition signée par 155 mariniers demande l'amélioration des passages difficiles en direction de Nantes. À force de volonté, ils obtiennent du gouvernement la réalisation de travaux, à titre expérimental : l'aménagement d'épis de la section de la Pointe de Bouchemaine à Chalonnes, qui dirigeraient les eaux dans le milieu du chenal. Le courant creusant naturellement la voie d'eau, laisse les sables s'amonceler derrière les épis, un bateau tirant 1,20 mètre devant pouvoir passer.

La conception de ces obstacles est simple : des pieux espacés avec des branches entrelacées, telle la réalisation de fascines, et un empierrement venant s'appuyer sur ces panneaux pour créer une digue. Parfois, certains de ces épis sont reliés entre eux par une même digue longitudinale dont la fonction est de diriger les courants. Entre les extrémités de chaque épi, une largeur de 150 mètres est laissée pour la circulation des bateaux. Les barrages des faux bras orientent la masse d'eau vers le bras principal. Les premières réalisations en clayonnage sont renforcées de pieux battus enrochements.

Les barrages mobiles, un projet

Toujours pour l'amélioration de la navigation, L. Audouin, membre du Comité de la Loire, expose un projet n'allant pas dans le sens du Comité général qui, il faut le rappeler, opte pour le projet global d'une Loire canalisée.

Son idée est d'équiper le lit du fleuve de barrages mobiles. Il publie en 1895 son étude chez Lachèse et Cie, à Angers. Il préconise de reconsidérer le chenal existant en y installant des barrages pour élever le niveau de ses eaux. Il se concentre alors sur un secteur bien précis qu'il a particulièrement étudié pour proposer une mise en application de ses projets. Le système de fonctionnement des barrages mobiles repose donc sur le même principe que des barrages submersibles en épis.