PÉLÉRINAGE A BEHUARD

- Accueil

- ORIGINES

- HISTOIRE

- BATI- ACTIVITÉS

- EGLISE

- PELERINAGE

- Maison Diocésaine

- A propos

DEVOTION A NOTRE DAME DE BEHUARD

Saint Maurille, évêque d'Angers, lequel s'appliquant à la destruction du culte des faux dieux et des idoles dans son diocèse, aperçut que l'idole de Bédu était révérée par les peuples d'alentour sur cette montagne et que, pour les détromper, ce saint obtint de Dieu, un jour qu'ils étaient assemblés tout autour, que le feu du ciel descendit sur cette idole et la brûlât en leur présence et que ces peuples voyant cet embrasement, s'écrièrent et dirent Behu ard.

D'autres, suivant une tradition qui n'est pas mieux fondée, assurent que dans les premiers siècles, un fameux magicien nommé Behu, s'était retiré sur la pointe de ce rocher et que tous tes nautonniers qui passaient au pied, avaient coutume de lui payer un certain tribut pour se rendre la navigation heureuse, parce qu'on avait remarqué qu'il avait tant de crédit auprès du démon, qu'il arrivait toujours quelque malheur à ceux qui ne lui donnaient rien en passant.

M. de la Pilaye a découvert, dans l'église de Béhuard, près d'Angers, une pierre conique appelée Belion ou Abelion, ayant probablement servi de piédestal à une statue du même dieu. Cette découverte se trouve signalée par mon savant confrère Béaulicu, dans les mémoires de la société royale des antiquaires de France pour 1839. Il existe à Garin en Arboust, département de la Haute-Garonne, une petite église dédiée à Saint-Pé, où l'on voit l'inscription suivante:

ABELIONI

DEO FORTI SVLPICIl.

Y. S.

Source :LETTRES SUR L'HISTOIRE MÉDICALE DU NORD-EST DE LA France PAR EMILE BÉGIN

Abellio (aussi appelé Abelio,Abellion ou encore Abelion

Est un dieu de l'Aquitaineantique. Il était vénéré sur la partie des Pyrénées françaises et de leur piémont correspondant à la région actuelle du Comminges, c'était à l'époque romaine le territoire du peuple des Convène. Si l'on en juge par le nombre de découvertes archéologiques qui attestent du culte d'Abellio et de sa relative extension géographique, il fut sans doute leur dieu le plus important

On dispose d'une représentation du dieu Abellio. Cependant, comme elle ne montre aucun attribut et que l'étymologie de son nom reste controversée, rien ne permet d'affirmer avec certitude qu'elles étaient les fonctions de cette divinité

Naissance d'un Pélérinage

Au cinquième siècle. Saint Maurille, ermite, disciple de Saint Martin de Tours, fut élu évêque d'Angers (vers 423-453). Circulant par « voie d'eau » il amarra sa barque au rocher de l'île qui, à cette époque, était consacré au culte d'une divinité marine. Il lui substitua celui de la Vierge Marie. Il dédia ce lieu à la maternité de Marie, « mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ » comme venait de le préciser le Concile d'Ephèse (431). Il la supplia d'être la protectrice des riverains et mariniers au péril de la Loire.

![]()

Histoire

Mais ceux qui recherchent sont persuadés que l'ile s'appelait « Béhuard», parce qu'elle appartenait à un seigneur breton nommé Buhardus, officier deGeoffroy Martel, comte d'Anjou, qui la donna vers l'année 1160, aux religieux de l'abbaye de Saint-Nicolas, avec la chapelle qui était déjà apparemment dédiée à la Sainte Vierge, cum capella sua, porte le titre imprimé par le P. Laurent Le Peltier, avec tous les autres titres de l'abbaye de Saint-Nicolas et où il est dit que ce fut pour les obliger à prier Dieu pour le repos de l'âme de Geoffroy Martel, son maître.

En effet, les religieux de Saint-Nicolas ont été paisibles possesseurs de cette ile et des revenus d'ile jusqu'à ce que Louis XI, roi de France, la leur demanda en échange pour y bâtir un chapitre, ainsi que nous le dirons ci-après

Il y a bien de l'apparence que la chapelle ne fut bâtie sur ce rocher et, dans un très petit espace, que pour favoriser et entretenir la dévotion de quelques solitaires qui demeuraient sur la pointe de ce rocher; car il y a encore assez proche une petite hutte ou maison qu'on appelle la Moinerie. Quoi qu'il en soit, la chapelle était dédiée à la très digne mère de Dieu, et on conserve encore l'image qui y était révérée, dans la dite chapelle qui sert présentement de sacristie à une plus grande église que Louis XI a fait bâtir sur le rocher.

Dès les premiers siècles et, longtemps avant Louis XI, les Angevins allaient révérée Notre Dame en ce lieu. Nous lisons dans de très vieux registres de la chapelle de Béhuard et surtout au bas de certains tableaux qui ont été attachés contre les murailles par forme de vœux, qu'il s'y faisait des miracles dès l'année 1418 et que la Sainte Vierge avait voulu présider en cet endroit à toute la rivière de Loire comme une étoile de mer et pour servir de guide et de port assuré a ceux qui se trouveraient en danger de naufrage dans leur navigation. Comme les miracles sont exprimés dans des termes fort simples et au-dessous de tout soupçon de fausseté ou de supposition, nous les rapporterons ici sans rien changer

Saint MAURILLE

Maurille (Maurilius en latin), né vers 363 à Milan et mort en 453 à Angers, est le quatrième évêque d'Angers, considéré saint par les Églises catholique et orthodoxe. Maurille est fêté le 13 septembre. Il est le saint patron des pêcheurs et des jardiniers. Dans l'iconographie catholique romane, il est représenté comme un évêque avec un poisson et tenant une clef ou une bêche. Les églises de Chalonnes-sur-Loire, Chérancé, Saint-Morillon, Souvigné-sur-Sarthe et Saint-Moreil honorent son nom.

Les informations suivantes proviennent principalement de : Les vies des saints pour tous les jours de l'année de Jean Croiset , pages 325-327 et Lives of the Saints: September de Alban Butler

Les trois sources hagiographiques pour les premiers saints sont des ouvrages monumentaux de Jean Croiset (1656-1738), en français et d'Alban Butler (1710-1773), en anglais, mais traduits en français par Jean-François Godescard (1728-1800) et l'œuvre de la Société des Bollandistes. Le « Butler » a été continuellement augmenté et mis à jour avec des découvertes historiques. La comparaison du texte originel, pages 164-165 avec le texte publié en 2015 est édifiant. La seule authentique Vie de saint Maurille a été écrite par Mainbeuf d'Angers, l'un de ses successeurs, vers 620. D'autres récits, plus tardifs, sont très sujets à caution. L'un d'eux, écrit vers 905 par un certain Archanaldus (qui prétendait que le livre avait été écrit par Venance Fortunat et corrigé par Grégoire de Tours) est la source de l'invention du saint légendaire saint René d'Angers et de l'iconographie utilisée pour représenter saint Maurille. La supercherie a été découverte seulement en 1649.

Le récit de Mainbeuf

Maurille naquit au sein de la famille d'un patricien milanais, riche et croyant. Ses parents le mirent tôt sous la houlette du futur saint Martin qui, venant de Pannonie (Hongrie), avait décidé de se retirer dans un ermitage avant de l'ouvrir à des jeunes gens. Mais Martin subit l'hostilité de certains ariens et se vit contraint de quitter la ville, abandonnant-là sa première tentative de vie monacale. Saint Ambroise prit alors Maurille comme lecteur et l'exerça au chant.

Vers l'âge de vingt ans, après la mort de son père, il quitta sa famille et son pays pour rejoindre la ville de Tours où Martin était devenu évêque et se remit sous sa direction. Suivant les compétences qu'il apprit auprès d'Ambroise, Martin le plaça comme chantre.

Puis il accéda à la prêtrise avant d'être envoyé à Angers pour y travailler au salut des âmes.

Après une école druidique assez importante, il y avait à Chalonnes-sur-Loire (à l'époque Calonna) un temple romain où était célébré le culte païen. Maurille s'y rendit et pria Dieu de l'aider à le défaire. Le feu vint alors du ciel et réduisit le temple en cendre. À la place, Maurille décida la construction d'une chapelle (aujourd'hui l'église Notre-Dame) autour de laquelle vinrent se regrouper les quelques chrétiens. Maurille resta là une vingtaine d'années à consolider la communion de fidèles et à venir en aide aux divers besoins de la population

C'est ainsi qu'il se mit à faire des miracles :

- Après avoir passé une nuit en prière, il guérit un habitant de la Possonnière qui était perclus des deux mains.

- On lui amena aussi une femme aveugle qui était enchaînée et garrottée parce qu'elle était possédée par un démon responsable de son infirmité. Il la regarda d'un œil et son regard était si fort que le démon fut contraint de sortir de la femme. Il fit le signe de la croix sur ses yeux et lui rendit la vue.

- Par ses prières il obtint un enfant pour une femme d'Angers, qui était stérile et déjà d'un grand âge.

- Il y avait encore, près de Chalonnes, un temple nommé Prisciacus, dans lequel on rendait des cultes abominables. Il s'y rendit pour le détruire. Les démons lui dirent : « Pourquoi, Maurille, nous persécutez-vous avec tant de rigueur ? Nous ne saurons plus nous cacher dans ce pays. Vous nous cherchez partout et vous nous forcez à nous enfuir ». Maurille les chassa et, après avoir fait un monceau de toutes les idoles, il y mit le feu. Sur les ruines, il bâtit le monastère de Saint-Pierre de Chalonnes

- Un jour, il rencontra une troupe d'esclaves guidés par des marchands qui les emmenaient en Espagne où ils pourraient facilement les vendre. Un esclave se sauva du groupe et vint se jeter au pied de Maurille, le suppliant de le délivrer. Maurille négocia avec le marchand qui resta inflexible. Maurille fit alors une prière et le marchand fut saisi de fièvre et mourut dans l'instant.

- Tous les autres captifs croyant qu'ils subiraient un châtiment pour ce qui s'était passé, supplièrent Maurille d'obtenir la grâce pour le marchand. Maurille se prosterna alors et ne se releva qu'au moment où le marchand ressuscita.Celui-ci libéra alors les esclaves et fit de grands dons à Maurille.

L'évêque d'Angers était mort en 423. On alla chercher Maurille pour le remplacer. En entrant dans l'église, une colombe arriva et se posa sur sa tête. Saint Martin lui imposa alors les mains et le consacra évêque d'Angers.

Maurille reste évêque pendant trente ans et meurt en 453. Il est enterré dans l'église Notre-Dame d'Angers qu'il a fondée, qui devint plus tard la cathédrale Saint-Maurice d'Angers. Sous la prélature de l'évêque Neffingue (966-973), lors de la translation des reliques de saint Maurille dans une nouvelle châsse, de nouveaux miracles sont rapportés. On trouve quelques précisions sur ces miracles dans les archives de la Société des Bollandistes. La concomitance de ces miracles tardifs et la publication de la légende de saint René est à noter.

Le récit d'Archanaldus

L'enfant, que Maurille avait réussi à obtenir à une femme, tomba malade gravement. Comme sa mère craignait qu'il ne mourut avant d'avoir obtenu le sacrement de confirmation, elle l'apporta d'urgence à l'église de Maurille. Mais comme celui-ci disait la messe, il ne put être interrompu et l'enfant mourut pendant ce temps-là.

L'enfant, que Maurille avait réussi à obtenir à une femme, tomba malade gravement. Comme sa mère craignait qu'il ne mourut avant d'avoir obtenu le sacrement de confirmation, elle l'apporta d'urgence à l'église de Maurille. Mais comme celui-ci disait la messe, il ne put être interrompu et l'enfant mourut pendant ce temps-là.

Quand il apprit cela, Maurille résolut d'expier cette faute le temps nécessaire. Comme il ne lui était pas facile de le faire sur place, il décida de partir pour l'Angleterre afin d'y pratiquer les austérités nécessaires. Il sortit en cachette d'Angers et se rendit à un port de pêche pour y prendre un bateau. Pendant qu'il attendait, il marqua son nom, sa qualité et la date de son passage sur une pierre.

Arrivé en pleine mer, il s'aperçut qu'il avait emmené avec lui les clefs des reliques de son église. Comme il les tenait dans ses mains en se demandant pourquoi il les avait emportées, le démon le troubla et les clefs tombèrent dans l'eau. Il fondit alors en larmes et se jura de ne jamais rentrer à Angers sans avoir retrouvé les clefs.

En Angleterre, il s'habilla pauvrement et se loua comme jardinier à un seigneur.

Au même moment, les Angevins étaient attristés de ne plus voir leur évêque et surtout de ne pas savoir où il était passé. Plusieurs dirent que s'ils ne le retrouvaient pas, Angers serait affligée de grands malheurs. Ils choisirent donc quatre d'entre eux pour partir à sa recherche. Ils parcourent l'Europe occidentale pendant sept ans sans rien trouver. Il ne restait plus que l'Angleterre à fouiller. Comme ils attendaient un bateau, ils s'étaient assis sur la pierre marquée et virent l'inscription laissée par Maurille.

Ils s'embarquèrent donc avec joie. Arrivés en pleine mer, un gros poisson s'élança et vint tomber dans leur navire. Cela les étonna, mais ils furent encore plus surpris lorsqu'ils eurent ouvert le ventre du poisson, d'y trouver les clefs des reliques d'Angers. Ils pensèrent alors que Maurille avait aussi été englouti par un poisson. Mais la nuit suivante ils eurent un songe qui leur ordonnait de poursuivre leur route.

L'ensemble des fidèles, dont la douleur était inconsolable, le firent si bien rechercher, qu'on découvrit sa retraite ; mais il refusa de revenir au milieu de son troupeau, disant : « Je ne puis ; car ayant perdu sur mer les clefs des reliques de ma cathédrale, que j'avais emportées par mégarde, j'ai fait serment de ne plus paraître à Angers avant de les avoir retrouvées ».

« Les voici, lui dirent les envoyés ; pendant notre traversée, un poisson fut jeté sur le pont du navire par la vague, et dans son ventre on a trouvé ces clefs ».

Maurille obéit à la volonté du ciel. À son retour, il se fit conduire au tombeau de l'enfant et, les yeux baignés de larmes, il demanda à Dieu de lui rendre la vie. Le petit ressuscité reçut, à cause de cette seconde naissance, le nom de René, et fut le successeur légendaire de Maurille sur le siège d'Angers devenant saint René d'Angers.

Le successeur réel de Maurille a été Thalasse (453-462) dont le nom évoque la mer (du grec thalassa) et les clefs et le poisson sont devenus les signes iconographiques de saint Maurille.

Maurille est également célèbre pour avoir connu une apparition mariale en 430, lui demandant, en tant qu'évêque, d'instituer comme fête solennelle le 8 septembre le jour de naissance de la Vierge. De fait, après avoir connu un développement important à Milan, la fête de la Nativité de Marie va prendre un essor dans la région sous l'appellation de Notre-Dame Angevine.

L'apparition se situa au lieu-dit « La Croix Pichon », au confluent de l'Èvre et de la Loire près de Saint-Florent-le-Vieil. Le bourg du Marillais va se développer autour d'un petit oratoire qui fut construit sur le lieu de l'apparition devenant un but de pèlerinage important qui nécessita bien plus tard, entre 1890 et 1913, la construction d'une basilique devenue elle-même le sanctuaire Notre-Dame du Marillais.

Maurille est aussi à l'origine de la dévotion mariale de Notre-Dame de Béhuard sur la Loire avec de même le développement d'un pèlerinage que le roi Louis XI promut. Des processions, un sanctuaire et une association existent toujours Louis XI, fils de Charles VII, est un grand roi qui est souvent mal connu. Il a suscité des opinions contradictoires, plutôt défavorable envers l'homme, mais élogieuses quant à l'œuvre accomplie. Si on le disait cruel, il s'avère cependant que Louis XI n'était pas pire que la plupart des rois de cette triste époque. Son règne est principalement marqué par sa lutte avec le puissant duché de Bourgogne et de son représentant : Charles le Téméraire

Source: Maurille d'Angers - Encyclopédie Wikimonde

Louis XI

Introduction

Louis XI, fils de Charles VII, est un grand roi qui est souvent mal connu. Il a suscité des opinions contradictoires, plutôt défavorable envers l'homme, mais élogieuses quant à l'œuvre accomplie. Si on le disait cruel, il s'avère cependant que Louis XI n'était pas pire que la plupart des rois de cette triste époque. Son règne est principalement marqué par sa lutte avec le puissant duché de Bourgogne et de son représentant : Charles le Téméraire

L'oeuvre de Louis XI-Un roi à l'aube des temps modernes

Né au plus sombre de la guerre de Cent Ans, en 1423, Louis XI a vu le royaume de son père Charles VII amputé des territoires situés au nord de la Loire. Il a connu tout jeune un pays dévasté, ravagé par les troupes du duc de Bourgogne et par les Anglais. Or soixante ans plus tard, à sa mort, les Anglais ne possédaient plus en France que Calais, le duché de Bourgogne avait disparu, les seigneurs et les soldats de fortune étaient réduits à l'obéissance. Le domaine royal avait absorbé la Bourgogne, l'Artois, la Picardie, la Franche-Comté, le Maine, l'Anjou et la Provence. Comment nier les qualités d'un tel souverain ? Et pourtant… un seigneur a dit de lui : « le roi le plus terrible qui fut jamais ». Pour les Bourguignons, il a été « l'universelle araigne », l'araignée qui contrôle tout au centre de sa toile qu'elle étend au monde entier. Un ambassadeur milanais a rapporté que de son entrevue avec le roi, il sortait si impressionné qu'il baignait dans la sueur que provoque la terreur. Bien longtemps après, les écrivains du XIXe siècle comme l'Ecossais Walter Scott, ont souligné l'aspect terrible de son règne. Même quand on voulait rendre justice à l'œuvre du roi, ainsi que l'a fait l'historien Michelet, on parlait de lui comme d'un génie démoniaque. Que faire pour en juger, sinon réexaminer le règne de cet étonnant souverain ?

Louis XI préside le chapitre de Saint-Michel

Louis XI préside le chapitre de Saint-Michel (Statuts de l'ordre de Saint-Michel, enluminure de Jean Fouquet, 1470 Paris, BnF, département des Manuscrits Français 19819, fol. 1

Un Dauphin agité

Le jeune prince a fait un rude apprentissage. Avant de gouverner le Dauphiné, il a vécu chevauchées et batailles contre les Bourguignons et les Anglais. Louis n'entretient pas de bonnes relations avec son père Charles VII. A 13 ans, son père lui donne pour épouse Marguerite  d'Ecosse. Cette union stratégique déplaît au jeune Dauphin (l'Ecosse est alliée à la France contre les Anglais). Louis XI ira jusqu'à battre Agnès Sorel, la maîtresse de Charles VII. On l'accusera même de l'avoir empoisonnée. En 1440, à 17 ans, il rejoint la Praguerie, révolte de nobles mécontents contre Charles VII, comprenant également Dunois ou la Trémoille (grands combattants de la guerre de Cent Ans). Parallèlement, Louis continue la lutte contre les Anglais et contre les compagnies (mercenaires vivant de leurs rapines). Il instaure une nouvelle noblesse, épouse Charlotte de Savoie, se procurant une alliance avec le duc. Dès la naissance de sa fille Jeanne, une enfant laide et boiteuse, il la donne en mariage à Louis d'Orléans (futur Louis XII), fils du poète Charles d'Orléans. Il espère ainsi que le mariage reste stérile afin d'éteindre cette branche capétienne rivale de la sienne. Alors que Louis XI continue de comploter contre son père, Charles VII envoie une armée qui le chasse du Dauphiné. Louis est contraint de se réfugier chez le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, qui l'accueille. En 1461, apprenant la mort de son père, il marque l'indifférence, il n'assistera pas aux obsèques royales à Saint-Denis.

d'Ecosse. Cette union stratégique déplaît au jeune Dauphin (l'Ecosse est alliée à la France contre les Anglais). Louis XI ira jusqu'à battre Agnès Sorel, la maîtresse de Charles VII. On l'accusera même de l'avoir empoisonnée. En 1440, à 17 ans, il rejoint la Praguerie, révolte de nobles mécontents contre Charles VII, comprenant également Dunois ou la Trémoille (grands combattants de la guerre de Cent Ans). Parallèlement, Louis continue la lutte contre les Anglais et contre les compagnies (mercenaires vivant de leurs rapines). Il instaure une nouvelle noblesse, épouse Charlotte de Savoie, se procurant une alliance avec le duc. Dès la naissance de sa fille Jeanne, une enfant laide et boiteuse, il la donne en mariage à Louis d'Orléans (futur Louis XII), fils du poète Charles d'Orléans. Il espère ainsi que le mariage reste stérile afin d'éteindre cette branche capétienne rivale de la sienne. Alors que Louis XI continue de comploter contre son père, Charles VII envoie une armée qui le chasse du Dauphiné. Louis est contraint de se réfugier chez le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, qui l'accueille. En 1461, apprenant la mort de son père, il marque l'indifférence, il n'assistera pas aux obsèques royales à Saint-Denis.

Louis XI est avant tout un grand diplomate. Il sait faire preuve de beaucoup de finesse et de ruse. Il, n'étant pas physiquement particulièrement avantagé, est de plus pauvrement vêtu (son chapeau à médailles est resté dans l'Histoire) et est très avare, à l'opposé de Charles VII qui vécut fastueusement. De plus, il n'est pas accommodé à une vie de Cour, il préfère se déplacer dans le royaume. D'ailleurs, il ne demeura pas longtemps à Paris, il s'installa à Tours, ville gagnée à sa cause.

![]()

Des méthodes nouvelles

Les premières mesures prises par Louis XI furent de destituer les officiers de Charles VII et de réhabiliter ceux qu'il avait condamnés. A l'instar de son père, Louis sait s'entourer mais ses plus habiles conseillers comptent aussi parmi les plus rusés. Il fait appel à des sbires, toutes couches sociales confondues. Il les récompense largement mais exige d'eux le maximum, dans le cas échéant, il les punit avec une sévérité exceptionnelle. A son accession au pouvoir, c'est encore un état médiéval que le roi va gouverner. Louis XI transformera le pays comme aucun de ces prédécesseurs ne l'aura fait. La société française est alors en décomposition, les structures hiérarchiques de classe et de rang se maintiennent tout juste. Un chef d'Etat de l'envergure de Louis XI devait trouver dans cette situation le ferment idéal pour mettre en pratique ses idées : un absolutisme monarchique dilué se mêlant à des principes progressistes de développement économique, commercial et de marché. Il truffa Paris d'espions à sa charge, il lança ses sbires sur les routes de France, jugula la hiérarchie ecclésiastique et écrasa l'arrogante et puissante noblesse française.

François Villon

Villon fut un des sujets les plus turbulents de Louis XI, toujours en conflit avec son roi. C'était un voyou, mais cultivé et raffiné. Un malfaiteur à la plume captivante qui décrivit la France de son époque avec une acuité et une lucidité que bien peu de chroniqueurs ont atteint

L'Oeuvre de Louis XI

Roi en 1461, Louis XI est à la tête d'un royaume en ruine, la France compte à peine 15 millions d'âmes, soit 8 millions de moins qu'au début du XIVe siècle. Les campagnes sont dévastées, Paris a conservé des remparts qui conviennent à une ville peuplée de 200 000 habitants, mais les Parisiens ne sont plus que 60 000 à 80 000. Pourtant, la guerre est finie, la France se rebâtit et reconstitue ses forces. Louis XI aide à ce relèvement, pour cela il faut être obéi. Contre la noblesse indisciplinée, le roi va lutter sans cesse par la ruse ou la violence. En 1465, il bat l'armée des grands féodaux à Montlhéry, au sud de Paris. Il fait périr par l'assassinat ou par des condamnations à mort exemplaires les rebelles et les traîtres : le comte d'Armagnac, le connétable de Saint-Pol, le duc de Nemours. Fait inouï, il ose emprisonner un homme d'Eglise, le cardinal Balue, qui intrigue avec le duc de Bourgogne. Lentement, les plaies se sont pansées, les campagnes ont été à nouveau mises en valeur. Lin dans le Nord, chanvre dans l'Ouest, laine partout : la France a recommencé à produire des tissus exportés dans toute l'Europe. Rouen double sa population en vingt ou trente ans. Des banquiers italiens s'installent à Lyon, où l'on inaugure la première foire internationale en 1464. Mieux obéi dans une France qui sort de la misère, le roi multiplie par quatre le poids de la fiscalité (en restaurant la Taille, l'Aide et la Gabelle) et entretient ainsi la meilleure armée d'Europe. En 1479, il crée la charge de « contrôleur général des chevaucheurs », c'est-à-dire responsable de la poste, le premier système régulier de relais sur les grandes routes de France. Enfin à ce royaume remis en ordre il fallait assurer la paix extérieure, en ruinant définitivement la prétention des rois d'Angleterre, et en brisant l'Etat le plus riche et entreprenant d'Europe, celui des ducs de Bourgogne.

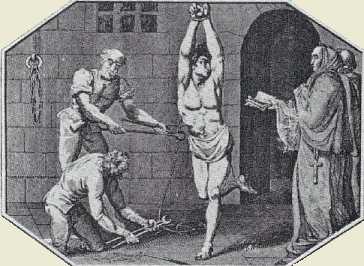

Les Fillettes et cages de fer

D'après Philippe de Commynes, biographe de Louis XI, « fillettes » était le nom donné non point à des cages de fer comme on le dit souvent, mais aux chaînes dont le roi faisait charger ses prisonniers politique (le cardinal Balue par exemple). Ces chaînes étaient munies d'une lourde masse de fer à leur extrémité et fixées à des anneaux enserrant les chevilles du condamné. Quant aux cages de fer proprement dites, elles étaient de faible hauteur et souvent suspendues dans le vide, ce qui rendait la position du prisonnier particulièrement inconfortable

La Lutte contre la Bourgogne.

Lorsque Philippe le Hardi, fils du roi Jean II le Bon, devient duc de Bourgogne en 1364, il fonde une brillante dynastie qui va profiter de la présence anglaise pour se soustraire à l'autorité des rois de France. Après lui, Jean Sans Peur et surtout Philippe le Bon apportent leur puissance à son apogée. Par une habile diplomatie, par des mariages, rarement par la guerre, les ducs constituent un domaine qui va de la Bourgogne et de la Franche-Comté à la Hollande. Seule la Lorraine leur échappe et empêche cet Etat d'avoir son territoire unifié. L'ambitieux Charles le Téméraire aura pour cœur de reconstituer l'antique royaume de Lotharingie (crée à la suite du partage de Verdun en 843). La cour des ducs de Bourgogne est la plus brillante d'Europe et elle est fréquentée par les artistes et les écrivains les plus fameux de ce temps. Dans un Etat bien administré, aux finances abondantes, les ducs mènent grand train et les fêtes, tournois et banquets dépassent de très loin les possibilités du roi de France. Quand le jeune Louis XI, intriguant contre le roi son père, craint d'être arrêté, il s'enfuit alors chez Philippe le Bon. Il mesure alors combien ce vassal puissant est dangereux pour le royaume de France. Allié de l'Angleterre, le duc peut, en effet, se permettre toutes les ambitions. Ce XVe siècle marqua l'ère des Princes. Outre le duché de Bourgogne, on compte aussi de grandes principautés en Italie (les princes milanais, la république de Venise, les Médicis de Florence). A la fin du XVe siècle, alors que l'âge d'or des princes touche à sa fin, l'Italie devint la proie des souverains étrangers, l'Etat Bourguignon fut intégré aux possessions des Habsbourg. L'Europe entière allait être prise dans le grand affrontement qui se préparait entre le roi de France François Ier et l'empereur Charles Quin.

Les Ducs de Bourgogne

Charles le Téméraire

Charles le Téméraire, le fils de Philippe le Bon, était un homme de belle prestance, courageux et instruit, mais impulsif et beaucoup moins doué de bon sens que le roi. Jeune homme aimable, excellent danseur et grand buveur, Charles était un noble qui ne manquait aucune des qualités de loyauté et d'honneur. Pour Louis XI, il représentait cette noblesse arrogante et belliqueuse que le monarque essaya de jeter dans les oubliettes de l'Histoire. En 1463, Louis XI avait racheté à Philippe le Bon les villes de la Somme, dans le même temps il avait également obtenu le Roussillon du roi d'Aragon. La nouvelle du rachat avait suscité une vive hostilité à la cour de Bourgogne. Charles le Téméraire et François II, duc de Bretagne, décidèrent d'adhérer à la ligue féodale du « Bien public ». Très comparable à la Praguerie, elle avait à sa tête Charles, duc de Berry, frère du roi, qui réclamait plus de pouvoir. Louis XI se mit personnellement à la tête d'une grande offensive contre la ligue du Bien Public. Il écrase les féodaux à Montlhéry en 1465. Par la suite, il obtient la paix en cédant la Normandie à son frère Charles de Berry et en rendant les villes de la Somme aux Bourguignons

La lutte contre le Téméraire

En 1468, Charles Le Téméraire proposa au Roi de négocier et l'invita dans son château de Péronne. Louis XI s'y rendit en personne. Au cours des pourparlers, Liège se rebella contre la tutelle bourguignonne. Il fut rapidement rapporté que des commissaires royaux figuraient parmi les révoltés. Furieux, le Téméraire fait du roi son prisonnier. Louis XI craint d'être enfermé à vie, voire assassiné. Il doit pour se sauver, lâcher d'énormes avantages : il abandonne toute la Champagne et, suprême humiliation, accompagne le Téméraire pour châtier les Liégeois. Mais, deux ans plus tard, Louis XI a renouvelé ses forces et fait annuler par ses conseils tout ce qu'il a accordé précédemment. C'est maintenant une lutte à mort. Le Téméraire achète le sud de l'Alsace, il dispose à son gré de la Lorraine. De la Bourgogne à la Hollande, les terres du duc de Bourgogne sont presque unifiées. Louis XI a une bonne armée, une bonne artillerie, mais le Téméraire a plus d'argent, plus de soldats et plus de canons que lui. La solution : temporiser, intriguer. Quand Charles le Téméraire envahit le nord de La France, il s'épuise à enlever de petites places fortes, seulement suivi et harcelé à distance par l'armée royale. A Beauvais, le duc subit un grave échec. Il ne peut enlever la ville que ses habitants défendent héroïquement. Même les femmes se battent sur les remparts et une certaine Jeanne y gagne le fameux surnom de Hachette en tuant avec cet outil un porte-étendard bourguignon.

La chute du Téméraire

Allié au Téméraire, le roi d'Angleterre Edouard IV envahit à son tour la Picardie. En revanche, Louis XI suscite contre le Bourguignon l'hostilité de l'empereur Frédéric III, celle de la Savoie et celle des cantons suisses. A Picquigny, sous des flots d'or, le roi d'Angleterre signe la paix (1475) : il renonce à jamais au trône de France (pour certains ce traité marque la véritable fin de la guerre de Cent Ans). Louis XI n'a pas perdu un soldat. Au contraire, Charles le Téméraire veut châtier par la force les alliés du roi et c'est pour lui l'annonce d'une série de désastres : l'armée bourguignonne est anéantie en deux batailles contre les Suisses, à Grandson et à Morat (1476). Charles veut reprendre Nancy qui s'est révoltée, il est vaincu et tué, son armée exterminée et du grand duc d'Occident il ne reste qu'un cadavre à demi dévoré par les loups. Rien ne peut s'opposer à la force du roi de France. Ses armées se saisissent de la Picardie et de l'Artois (où Arras est châtiée par la déportation de tous ses habitants), de la Bourgogne et de la Franche-Comté (où les soldats français pillent les villes et massacrent les populations vaincues). Seules les possessions bourguignonnes des Pays-Bas lui échappent. En épousant Maximilien de Habsbourg, Marie, la fille de Charles le Téméraire les lui apporte en dot. Leur petit-fils, Charles Quint héritera ainsi, par le jeu des alliances d'un vaste royaume. Pour l'heure, Louis XI obtient en 1481 l'Anjou et le Maine.

Vaincre sans combattre

.Au mois d'août 1475, Louis XI achète la paix au roi d'Angleterre Edouard IV, dont l'armée campe au nord d'Amiens. Les négociations sont en bonne voie, mais la moindre erreur peut rendre la bataille inévitable. Le roi fait installer à la grande porte d'Amiens deux vastes tables chargées de vins et de victuailles. Peu à peu, avec ou sans armes, les soldats anglais arrivent par petits groupes, ils s'arrêtent à la grande porte, goûtent au repas, puis pénètrent dans la ville où les tavernes, aux frais du roi de France, ont ordre de servir aux soldats anglais tout ce qui bon leur semble. La fête dura trois jours. Commynes rapporte ses paroles de Louis XI : « J'ai plus aisément chassé les Anglais hors du royaume que ne l'a fait mon père ; car mon père les a mis hors à la force d'armes, et je les ai chassés à force de pâtés de venaison et de bons vins ». Si peu héroïque soit-elle, la gastronomie passe, depuis cette époque, pour l'une de nos armes les plus redoutables

Mémoire établissant les droits de Louis XI sur le duché de Bourgogne, France, fin du XVe siècle (Paris, BnF, département des Manuscrits, Français 5079, fol.)

![]()

La fin des Valois directs

En 1470, Louis XI avait eu un fils, Charles, futur Charles VIII. Il avait marié ses deux filles, Anne de Beaujeu à Pierre de Bourbon, Jeanne l'Estropiée (elle était boiteuse) à Louis d'Orléans. Ainsi les deux plus puissantes familles du royaume étaient les alliées du roi. A partir de 1480, le roi ne quitte plus guère la Touraine. Malade, craignant la mort, il achève de fixer pour l'avenir les traits d'un roi étrange : loin de tout luxe, il vit entouré de quelques familiers, ses « compères ». Les plus connus sont Olivier le Daim, son barbier et valet de chambre, et Philippe de Commynes, le fidèle conseiller, qui devait rédiger ses Mémoires. Très pieux et même dévot, le roi manifeste une religion superstitieuse, accumulant les reliques, les images pieuses, les médailles de plomb qu'il attache autour de son chapeau. D'une défiance maladive, il craint d'être enlevé, ou que des intrigants ne profitent de sa faiblesse physique pour le manipuler. Dans son château de Plessis-Lès-Tours, 300 gardes écossais le protègent. Mais sa demeure personnelle est confortable, pourvue de larges fenêtres et le roi y fait jouer jour et nuit ses musiques préférées. Sa vie durant, Louis XI est un perpétuel malade : « brûlures d'estomac, crises de foie, goutte, congestion hémorroïdaire qui l'empêche de marcher, eczéma purulent ». Il meurt en 1483. Conformément à sa volonté, son corps est enseveli dans l'église de Notre-Dame de Cléry et non pas à Saint-Denis, nécropole des rois de France. Sur son tombeau, une sculpture le représente simplement vêtu en chasseur, priant la Vierge

Le Règne de Charles VIII

Charles VIII est l'unique fils de Louis XI et de Charlotte de Savoie. À 13 ans il monte sur le trône. Il est toujours mineur et conformément au désir de son père, il accepte la tutelle de sa sœur aînée, Anne de Beaujeu. Le gouvernement des régents provoque une rébellion des princes emmenés par Louis II d'Orléans, le futur Louis XII, qui en vue de soustraire le roi de ses tuteurs entreprend la Guerre folle. Le 28 juillet 1488, Louis d'Orléans est fait prisonnier à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier. Incarcéré pendant trois années, il sera gracié en 1491. Charles entreprend de lourdes négociations pour épouser Anne de Bretagne (fille de François II), initialement promise au puissant Maximilien de Habsbourg. Aucun des six enfants issus de cette union ne survécut. Pour avoir sa pleine liberté en Italie, où il a des prétentions sur le royaume de Naples, il signe trois traités avec le roi d'Angleterre, le roi d'Aragon et l'empereur germanique. À la mort du roi Ferdinand Ier de Naples, en 1494, Charles VIII prend le titre de roi de Naples et de Jérusalem et pénètre en Italie. C'est le début de la première guerre d'Italie (1494-1497). Sans aucune résistance, les Français entrent à Florence, Rome puis Naples. Cependant, sous l'impulsion de Ferdinand II d'Aragon et du pape Alexandre VI, se constitue la ligue de Venise, une alliance quasi générale contre la France. La rentrée en France de Charles VIII est périlleuse. Il parvient cependant à franchir l'Apennin et, livrant une bataille indécise à Fornoue, il réussit à échapper à ses ennemis. Charles VIII mourut le 7 avril 1498 au château d'Amboise, après avoir violemment heurté de son front un linteau de pierre placé trop bas. Après sa mort, la succession revint à son cousin, le duc d'Orléans Louis XII, lequel épousa également sa veuve. C'est la fin des Valois directs.

Charles VIII est l'unique fils de Louis XI et de Charlotte de Savoie. À 13 ans il monte sur le trône. Il est toujours mineur et conformément au désir de son père, il accepte la tutelle de sa sœur aînée, Anne de Beaujeu. Le gouvernement des régents provoque une rébellion des princes emmenés par Louis II d'Orléans, le futur Louis XII, qui en vue de soustraire le roi de ses tuteurs entreprend la Guerre folle. Le 28 juillet 1488, Louis d'Orléans est fait prisonnier à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier. Incarcéré pendant trois années, il sera gracié en 1491. Charles entreprend de lourdes négociations pour épouser Anne de Bretagne (fille de François II), initialement promise au puissant Maximilien de Habsbourg. Aucun des six enfants issus de cette union ne survécut. Pour avoir sa pleine liberté en Italie, où il a des prétentions sur le royaume de Naples, il signe trois traités avec le roi d'Angleterre, le roi d'Aragon et l'empereur germanique. À la mort du roi Ferdinand Ier de Naples, en 1494, Charles VIII prend le titre de roi de Naples et de Jérusalem et pénètre en Italie. C'est le début de la première guerre d'Italie (1494-1497). Sans aucune résistance, les Français entrent à Florence, Rome puis Naples. Cependant, sous l'impulsion de Ferdinand II d'Aragon et du pape Alexandre VI, se constitue la ligue de Venise, une alliance quasi générale contre la France. La rentrée en France de Charles VIII est périlleuse. Il parvient cependant à franchir l'Apennin et, livrant une bataille indécise à Fornoue, il réussit à échapper à ses ennemis. Charles VIII mourut le 7 avril 1498 au château d'Amboise, après avoir violemment heurté de son front un linteau de pierre placé trop bas. Après sa mort, la succession revint à son cousin, le duc d'Orléans Louis XII, lequel épousa également sa veuve. C'est la fin des Valois directs.

Source : Louis XI -L'Histoire de France (histoire-france.net)

Geoffroy MARTEL comte d'Anjou

C'est à trente-trois ans et après avoir longtemps dû mettre un frein à ses ambitions, que Geoffroy Martel devient enfin comte d'Anjou. Au gré des alliances et des conflits avec Henri 1er et les grands seigneurs du royaume capétien, il va poursuivre la politique d'expansion territoriale de son père, Foulques III Nerra, mort le 21 juin 1040. Geoffroy Martel est à maints égards le portrait de son père, le comte d'Anjou Foulques III Nerra, tout aussi vigoureux, fougueux et avide de pouvoir. Mais il est de surcroît un bel esprit fort cultivé, un stratège de talent, un ambitieux aux visées politiques les plus hautes. Aussi supporte-t-il mal de voir son père si peu désireux de partager son autorité et sa puissance. Et, puisqu'on lui refuse la première place, ce jeune homme indépendant et combatif entend bien s'y hisser par lui-même. Pour commencer, il jette son dévolu sur le comté de Vendôme, qu'il obtient facilement, moitié par achat, moitié par la force. Puis, il envahit le Poitou et, le 22 septembre 1033, défait Guillaume VI le Gros, duc d'Aquitaine et comte de Poitiers. A cette occasion, il se révèle un brillant tacticien, pensant soigneusement ses offensives et prenant habilement ses dispositions. Son succès est couronné par la capture de l'Aquitain, qui restera cinq ans son otage et ne sera relâché que contre une forte rançon et la cession définitive de la Saintonge. Geoffroy Martel n'est pas encore entré en possession de son patrimoine qu'il a déjà une réputation de conquérant. Pourtant en 1035, le vieux Foulques Nerra, qui va sur ses soixante ans, n'entend toujours céder ni sa place ni son titre. Si bien que le fils, las d'attendre son heure, se pose en rival de son père et qu'il s'ensuit une terrible guerre familiale, qui, pendant quatre ans, ensanglante l'Anjou. Défait et grièvement blessé à la cuisse, Geoffroy Martel finit par se soumettre. Selon la légende, son père se serait proclamé vainqueur, le condamnant à parcourir plusieurs lieues selle sur le dos, puis à s'incliner devant lui. "Enfin, tu es dompté", se serait exclamé Foulques Nerra. "Oui, mais par mon père", aurait répliqué Geoffroy Martel, déterminé à ne plus céder devant personne. Le 21 juin 1040, alors qu'il rentre d'un troisième pèlerinage en Terre Sainte, Foulques Nerra meurt à Metz. Peu après que le corps de son père a été rapatrié et inhumé à Beaulieu lès Loches, Geoffroy Martel réunit ses vassaux à Angers. Il leur fait valoir ses droits sur l'héritage angevin et marque son accession au pouvoir en faisant une riche donation à la nouvelle abbaye de la Trinité à Vendôme. A trente-trois ans, le voilà enfin comte et maître de vastes domaines hérissés de forteresses : l'Anjou, l'est de la Touraine, une partie du Berry, le pays de Loudun et la Saintonge. Par ailleurs, au nom des fils de son épouse, Agnès de Bourgogne, veuve du duc Guillaume V d'Aquitaine, avec qui il s'est marié en janvier 1032, il gouverne le comté de Poitiers. Fort habilement, le nouveau comte d'Anjou amène le roi Henri 1er à lui transférer la suzeraineté de la Touraine, qui avait été octroyée à Foulques Nerra. Puis il part en guerre contre le comte Thibaud III de Blois, dont il triomphe à la bataille de Saint Martin le Beau, le 21 août 1044. Le Blésois, capturé avec plus de 1 500 chevaliers, cède en rançon Tours, Langeais et Chinon, et s'engage à ne construire aucune forteresse à moins de sept lieues de l'Anjou. Le Maine se révèle plus difficile à conquérir : Le Mans et son évêque, Gervais de Château sur Loir, sont hostiles à l'Angevin. La lutte va durer jusqu'à ce que, en 1047, une trahison permette à Geoffroy Martel de s'emparer de la ville. Mais, bientôt, les appétits de conquête du comte d'Anjou sont entravés par le duc Guillaume de Normandie, le futur Guillaume le Conquérant, allié à Henri 1er, en 1049-1050. Dix ans plus tard, le Capétien et l'Angevin font front commun contre le Normand. Geoffroy Martel perd Domfront et Alençon et signe la paix le 4 août 1060 en devant renoncer au Maine. Après ces revers, il lègue ses domaines à ses neveux, Geoffroy III le Barbu et Foulques IV le Réchin et se retire à Saint Nicolas d'Angers, l'un des nombreux monastères qu'il a fondés. C'est là qu'il rend le dernier soupir le 14 novembre 1060, à l'âge de cinquante-quatre ans et qu'il est inhumé. Geoffroy Martel, comte d'Anjou, donna en fief à un pieux chevalier appelé Buhardus ou Buhard, deux iles de Loire ,dont la réunion forma plus tard celle qui aujourd'hui porte son nom, l'une se nommait l'ile Marie sans doute à cause du culte de la Sainte Vierge dont elle était le théâtre; l'autre s'appelait la Vacherie. Par cette générosité; le comte avait voulu récompenser les loyaux services de Buhard et, sans nul doute, il s'acquit de la part de son serviteur reconnaissant une affection profonde. Geoffroi mourut en 1060, et Buhard, grandement affligé de la mort de son bienfaiteur, afin de soulager son âme par une bonne oeuvre, donna ses deux iles à l'abbaye de Saint-Nicolas d'Angers. Il voulait ainsi par là se préparer lui-même au trépas. L'acte de donation qui nous a été conservé porte qu'en l'une de ces îles était son rocher, sa maison et sa chapelle et en l'autre ses bouquets de bois, les pâturages de ses troupeaux ainsi que ses parcs à poissons. Dans cet acte, il est encore question d'un duit, c'est-à-dire d'un cours d'eau créé par un endiguement spécial et d'un moulin offert dans l'état où il se trouvait après sa construction. Cette donation fut confirmée peu de temps après par Anne sa femme, en présence de l'abbé Arrandus. Le territoire qui en était l'objet formait alors trois bordages. Une autre raison des préférences de Buhardus pour l'abbaye de Saint-Nicolas d'Angers peut se trouver dans ses relations déjà anciennes avec elle. Il en avait obtenu un religieux pour chapelain et en échange il cédait aux moines la moitié de son revenu .

Source:http://chrisagde.free.fr/capetiens/geoffroymartel.htm

![]()

Le Breton Buhard(cliquer ici)

Les passages de Louis XI à Béhuard

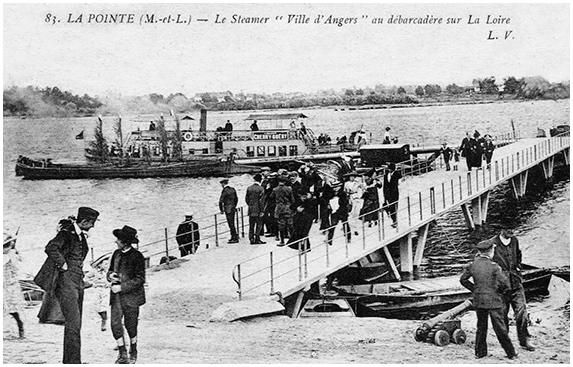

Le roi descendait à Béhuard, la plupart du temps en bateau, empruntait un chemin bordé de souches pour parvenir au bourg et logeait chez l'habitant ou le chapelain de l'endroit. Le Port du Roy, le chemin du roy, le Logis du roy témoignent de la quelque vingtaine de visites et séjours que fit Louis XI à Béhuard. Le premier de ses passages qui soit connu date de 1462 et c'est seulement en 1469, qu'unissant aux considérations politiques, la reconnaissance, Louis XI donna l'ordre de remplacer par une chapelle plus grande le modeste oratoire qui existait alors. Dans l'une de ses lettres datée du 26 juin 1469, il écrit « Pour la grande et singulière dévotion que nous avons à la glorieuse Vierge Marie et en souvenir des grands et vertueux miracles qui arrivent chaque jour en son honneur et par ses intercessions et prières en une chapelle nommée la chapelle de Notre-Dame-de-Béhuard, assise au pays d'Anjou, nous avons naguère fait acquérir et acheter certains héritages de nos deniers et les avons donnés, cédés et transportés à la dite chapelle... ainsi qu'il est contenu et déclaré en nos lettres patientes scellées de soie et cire verte... » (Lettre de Louis XI, IV, 3.). Malheureusement, les lettres de donation sont introuvables aujourd'hui. On sait qu'en avril 1469, il se rend à Rochefort-sur-Loire et qu'en août, il séjourne aux Ponts-de-Cé. L'année suivante le souverain viendra inspecter les travaux. Ses prières iront vers des événements importants de sa vie de famille. Le dauphin, futur Charles VIII, venait de naître et nul en Anjou ne douta que ce fût sur l'intervention de la Vierge, invoquée dans l'île par le roi. Le 28 avril 1470, Louis XI était venu à Béhuard prier pour l'enfant attendu à Amboise, il supplia la Vierge de lui accorder un fils qui remplacera le premier dauphin mort en bas âge. Le petit dauphin Charles paraît le 3 juin 1470 ; il est de constitution délicate ; le roi renouvellera ses supplications envers Marie pour qu'Elle conserve ce petit prince au royaume. Il sera dans l'île le 14 juillet et au soir de ce jour son historien inscrira « Au roi notre seigneur, comptant : pour offrir ayant dîné devant l'image de Notre-Dame-de-Béhuard où il a été ledit jour en pèlerinage, quinze escus et dix-sept ducas qui valent 46 livres, 2 sols, 6 deniers. A lui encore le même jour au même lieu : pour employer en images d'or et d'argent et autres choses à son plaisir, 70 sols ».

Source :Archives curieuses de l'histoire de France, T.I, P.96.

Il gagnera les Ponts-de-Cé pour des raisons d'Etat, puis reviendra à Béhuard le 23 juillet où il coucha et également le 4 août. En 1472, il venait résider, pour une quinzaine de jours, dans le logis de quelque officier du lieu. A-t-il habité la charmante petite maison appelée « Logis du Roi » qui avance sur la montée nord-ouest de l'église et dont les fenêtres géminées regardent l'entrée de la chapelle ? On aimerait bien, mais elle ne date que du XVIe siècle ; peut-être a-t-elle été construite sur un logement plus ancien qui existait au même emplacement et qui fut celui où logea Louis XI ? Le souverain n'est pas inactif, il surveille la construction de la chapelle. (C. Port). Sa dévotion s'allie aux intérêts du royaume : de Béhuard le 16 juin, il envoie une missive à Pierre Doriole, général des Finances et le 26, du même lieu, il expédie les lettres de provision de l'office de chancelier de France. Il rayonne dans les environs. Ne préparait-il pas l'annexion du comté d'Anjou au royaume de France ? Le Roi René se trouvait sans héritiers. Agnès Fauvel rapporte « Toute l'année d'ailleurs, il rôdera dans la province qu'il ne tardera pas à escamoter au duc d'Anjou ». Le Roi René savait bien, nous dit Bourdigné, que les paroles et promesses de son beau neveu n'étaient « qu'eau bénite de cour », malgré cela, il se laisse encore prendre à ses cajoleries et, pendant que le vieux duc folâtre avec ses provençaux, Louis XI lui soutire doucement ses sujets : «il caresse le clergé, entretient les mariniers de la dernière pêche aux aloses, soupe chez les bourgeois ses bons amis et chasse avec les seigneurs de trois bassets. (André Godard) ». Comme dit un chroniqueur bourguignon l'universelle araignée tend partout sa toile. Deux ans plus tard, en 1474, lorsqu'il revient en Anjou, sa première station est pour Béhuard. Il se rend ensuite à Angers et, pendant que le bon roi René vit retiré en Provence, il se saisit du duché sur lequel, « par suite d'un accord avec la maison d'Anjou » (Lecoy de la Marche) il mettra définitivement la main en 1480. Deux années se passent encore et au retour d'Artois, en 1478, Louis XI, lors d'une épidémie, revient encore dans la chapelle de l'île. En 1479, il s'y rendit au printemps et à l'automne. Le 3 mars, il dîna et coucha pour ne repartir que le lendemain Il arriva au roi de dépêcher des mandataires, chargés en son nom de prier la Vierge. Les comptes de Jean Lepeletier nous révèlent que la municipalité d'Angers fit une location de challou pour conduire processionnellement d'Angers à Béhuard, les commissaires du Roy.

Source :Arch. Mairie d'Angers, CC 5f54

Jamais dans ses nombreuses visites à Béhuard, le roi Louis XI ne fut accompagné de la reine. Elle lui donna six enfants. Un seul fils survécut, le futur roi Charles VIII.

La Dévotion de Louis XI.

Oints du seigneur, les princes français ont reçu le titre de « Rois très-chrétiens ». Dons, aumônes, pèlerinages et messes, la piété royale adopte les multiples formes de la religiosité de l'époque. A l'instar des gens du Moyen Age, Louis XI fut un grand dévot et un grand pèlerin. Dauphin, il l'était déjà. En 1437, les Etats du Dauphiné lui ont voté un « don gratuit » ; avec les 210 livres tournois reçues, il s'empressa d'acquérir une chapelle portative comprenant « un calice d'argent doré, deux burettes, un missel, trois nappes, l'aube, l'amict, la chasuble de drap d'or, l'autel et le contre-autel de même drap ». Chaque jour, Louis XI assistait à la messe, où qu'il se trouvât, ce qui était courant pour un roi mais « c'était dans un recueillement qu'on eût été mal avisé d'aller troubler », de même qu'on ne devait pas lui adresser la parole quand il était en pèlerinage. Il revêtait volontiers le surplis et l'aumusse ; il était lui-même chanoine de nombreuses églises. Les fidèles considéraient la religion de façon très extérieure, consistant essentiellement en aumônes, dévotions aux reliques et pèlerinages. Le roi suit tout à fait les manifestations de son temps. Il faisait célébrer une prodigieuse quantité de messes, « en 1470, on disait chaque jour par ses ordres, cinq messes basses en I 'honneur de saint André, de saint Mathias, de saint Claude, de Notre-Dame et du Saint-Esprit et une fois par semaine quatre grand'messe en l'honneur des Innocents. Il commandait en outre des messes extraordinaires dont le nombre s'élevait à plus de cinquante par mois et instituait des messes perpétuelles dans une foule de sanctuaires ». Quand il était en voyage ou en pèlerinage, il était courant qu'il fît, à son arrivée et après la cérémonie religieuse, une offrande en argent « pour la postérité de nous et de nostre royaume et le salut des asmes de nos prédécesseurs », disait-il. L'ensemble de ses dons atteignait des sommes considérables. Les trésoriers du roi avaient prévu un véritable budget. Commines écrit, dans ses Mémoires que le roi prenait aux pauvres pour donner à ceux qui n'en avaient pas besoin. Bien qu'excessives, ces pratiques étaient finalement fort bien acceptées par les gens. La vénération des reliques des saints occupe une place importante dans la dévotion des grands et du peuple. Louis XI a dépensé des sommes énormes pour les conserver. Il entrait en quelque sorte, en tractations avec les saints et surtout avec la Vierge Marie, faisant appel à eux quand il était dans l'embarras, les récompensant ensuite quand il était tiré d'affaires. « Les gens de la Poéze, écrit Huret en 1612, tiennent que Louis XI, chassant en Longuenée, fut saisit d'un mal de panse et qu'il demanda à se rendre en pèlerinage en la chapelle Sainte-Emerance près dudit lieu de la Poëze. Se trouvant guéri après son voyage, il fit élever une magnifique chapelle auprès de la petite et y fit transporter des reliques de la sainte ». On le vit procéder à la translation dans l'abbaye de Nantilly, à Saumur, des restes de saint Florent que les aléas de la guerre avaient transportés à Roye, en Picardie. Louis XI y projetait la fondation régulière d'un chapitre et fit à ce dessein dédoubler la nef et creuser un oratoire. On sait sa dévotion envers la croix de Saint-Laud d'Angers sur laquelle il faisait jurer ceux qu'il voulait lier par un serment solennel car on lui attribuait la vertu de provoquer la mort des parjures. Au Puy-Notre-Dame, l'on vénérait un morceau de la ceinture de la Vierge. Cette dernière était invoquée par les femmes enceintes et celles qui ne pouvaient pas avoir d'enfant. Princesses et femmes du peuple bénéficiaient de l'imposition de l'étoffe. Louis XI enrichit généreusement l'église de ses dons et y établit un chapitre de treize chanoines. La statue d'argent offerte à la naissance du dauphin lui coûta une fortune. En 1442, après avoir failli se noyer dans la Charente, il fit construire la chapelle de Notre-Dame de Béhuard. A chacun de ses pèlerinages, selon son habitude, il laissait de précieux ex-voto, accompagnés d'espèces sonnantes. Béhuard a été l'un de ses sanctuaires de prédilection. Louis XI vouait un culte très vif à la Vierge : en 1472, à l'occasion de l'ouverture des négociations pour une trêve solennelle avec le duc de Bourgogne, le roi « ayant singulière confiance en la benoîte, glorieuse Vierge Marie, pria et exhorta son bon peuple, manans et habitans de sa cité de Paris, que dorénavant, quand la grosse cloche sonnerait I 'heure de midi à l'église dudit Paris, chacun fléchisse le genou à terre, en disant « ave Maria », pour donner bonne paix et union au royaume de France. Ce fut l'origine de l'usage traditionnel de sonner la cloche, trois fois par jour, pour avertir les fidèles de réciter l'angélus. On est un peu abasourdi à imaginer ce roi actif, dont l'intellect n'était jamais en repos, « se ruant à genoux » dans d'innombrables églises. Pouvait-il s'agir d'un masque de piété couvrant des calculs temporels ? Louis XI, personnage des plus complexes, est indéchiffrable. Certes la dévotion du roi avait souvent l'allure d'un marchandage, sa conception des reliques confinait au fétichisme, ses médailles au chapeau font sourire et, bien souvent, certaines manifestations de piété avaient un relent de politique. Par contre que gagnait-il à généraliser la pratique de l'Angélus, à visiter certaines églises perdues ? Il obéissait à la tradition en suivant une étiquette royale en matière de dévotion, les constructions, les restaurations des sanctuaires étaient un devoir de roi. Cependant, il faut bien avouer que Louis XI était beaucoup plus réaliste que mystique. Alors, comme les gens de son époque, était-il si obsédé par l'idée de la mort ?

Source :D'après « Louis XI, un roi entre deux mondes » de Pierre-René Gaussin,

« Louis XI, la force et la ruse » de Gobry- Taillandier,

Dictionnaire de Maine et Loire de C. Port

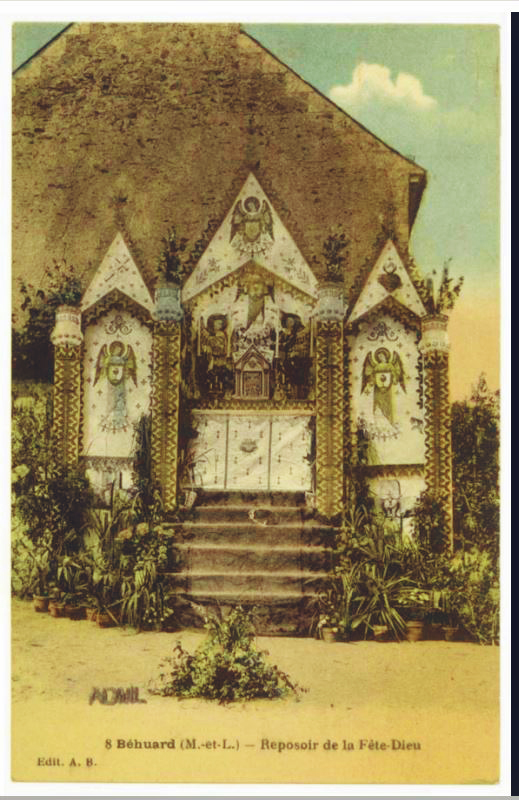

Béhuard, un sanctuaire favori.

Louis XI aimait particulièrement se retirer à Béhuard. Neveu du roi René, il a pu connaître Béhuard de très bonne heure et en entendre parler par sa mère, Marie d'Anjou. En tout état de cause, l'imagination de l'enfant a été frappée. Cette attirance pour ce rocher minuscule, alors qu'il pouvait voir s'élever dans son royaume nombre de somptueuses basiliques et de riches abbatiales, ne s'explique guère que par un attachement sentimental. Presque chaque fois qu'il traversait la province, Louis s'arrêtait à Béhuard. En 1442, il fit le vœu de lui édifier une chapelle, vœu qu'il ne réalisa qu'en 1469. Il ne cessa d'ouvrir son escarcelle pour l'embellir, la doter en argent, enrichir son trésor de vases sacrés et d'ornements. Dans l'enthousiasme de sa ferveur pour elle, il lui fit don de son effigie, de celle de sa femme et de son fils, don qui a d'ailleurs disparu à la fin du XVIIe siècle. L'année 1480 vit revenir le roi pour la dernière fois. En 1481, il décide de confier à une collégiale, qu'il voulait doter richement, le soin de desservir la chapelle. A cet effet et sans attendre la réponse de Rome pressentie pour bénir le projet royal, Louis achète, à l'abbaye Saint-Nicolas, l'île de Béhuard ; écrit au pénitencier de Saint-Maurice d'Angers à Guillaume Fournier, futur doyen du chapitre de Béhuard, de se hâter « à recruter six chanoines, six chapelains et trois choraux » ; fait construire la tribune et les stalles des chanoines. Il veut même attribuer à ses chapelains les importantes ressources du « Trépas de Loire qui était un droit de passage payé sur les marchandises transportées sur la rivière de Loire entre Saumur et les Ponts-de-Cé. Mais sa mort (en 1483) était proche et Charles VIII « voulant accomplir les bonnes affections et intentions du feu roi Louis, son père », trouva expédient de les point respecter et, comme l'indique la longue réflexion placée dans l'église, il se contenta de rattacher la chapelle à la paroisse de Denée, la plus proche sur la rive gauche, à charge de célébrer dans l'île tant de messes basses ou solennelles. Louis XI offrit en particulier une cloche, mi-argent, mi-bronze, destinée à tinter, à midi, pour que l'on récite un ave pour la paix du royaume. Sur ses flancs, elle porte gravée la croix d'Anjou à double traverse qui fut introduite en Lorraine par René II, petit-fils du Roi René, aujourd'hui connue sous le nom de croix de Lorraine. On y lit aussi « Ave Maria , Avé Maria de la Paix.» Également, le roi donna une statuette en argent. Dans un inventaire du 22 juillet 1527, on lit « Une Notre-Dame d'argent, sise sur un petit tabernacle de hauteur de deux piés, en la couronne de laquelle il y a cinq petites perles. » Elle fut volée en 1975, avec un calice d'argent doré et sa patène ornée d'une main bénissante, ciboire, deux encensoirs, bénitier portatif.

Extraits d'une traduction :

« Charles VIII, voulant accomplir les bonnes affections et intentions du feu roy Loys, son père, dès le mois d'octobre (1483)

(8 ligne). Estre dit et célébré en la dicte chapelle, trois messes basses pour chascune semaine de l'an

(13 ligne`) et oultre, à chascune des festes sollemnelles de Notre Dame, qui sont ; avec matines et vespres ...

(19 ligne`) et célébrer chaque an . messe haulte à diacre et soubsdiacre, vigiles, recommandations prodefunctis le 29 aoust qui est le jour où le dit feu roys Loys passa de vie à trépas . faire sonner et tinter .à l'heure de huist heures du matin ...

Après avoir quitté le sanctuaire où il s'était profondément recueilli, descendu avec lenteur l'escalier rustique, pris le petit chemin étroit bordé de souches et qui descend à l'embarcation, le roi s'est peut-être naturellement retourné et a pu murmurer : « J'ai aimé, O Notre-Dame, la grâce de ta petite église aux lignes fort harmonieuses, j'ai aimé la beauté de ta maison des champs, je te demande de pourvoir au salut de mon âme et de m'être en tous lieux favorable.» La foi de Louis XI était peut-être naïve, faite de manifestations extérieures de repentir, confinant à la superstition mais qui n'en est pas moins l'expression d'une réelle spiritualité. Ses pèlerinages et libéralités au sanctuaire de Béhuard ne l'empêchaient pas de penser qu'il avait à ramener dans le domaine royal l'apanage de l'oncle René. Mais, peut-être, croyait-il que là était son devoir : rendre hommage à Notre-Dame, c'était peut-être lui apporter le Maine, l'Anjou, la Bourgogne et les autres provinces et enfin lui présenter le royaume reconstitué.

Source : Agnès Fauvel « N.D. de Béhuard »

![]()

Les Miracles de Notre Dame de Béhuard

Cy sont déclarez les miracles de Béhuard, qui se sont faits les personnes cy-après déclarées, qui, en leur adversitez, ont réclamé à leur aide dévotement la glorieuse Vierge Marie, en la présente chapelle de Béhuard.

Le 22 jour de mars de l'an 1418, Jean Charlach, demeurant à Angers, vint en voyage et fit son oblation en la dite chapelle, dit et affirma par serment que la nuit du mardy avant le dit jour, lui étant couché en sa maison qui fondait et soudainement va fondre le plancher et la dite partie de maison où lui et son enfant étaient couchés, et churent en une cave profonde bien la longueur d'une lance et demie, et en tombant lui souvint de Notre-Dame de Béhuard à laquelle se vouèrent luy et son dit enfant, tantôt la servante qui était couchée en une autre chambre près celle qui était fondue, au bruit se leva et appela les voisins qui incontinent viendrent et virent ledit Charlach et son enfant tout couverts de pierres, trouvèrent le dit Charlach qui commença à parler et dire: j'ay mon enfant sous moy, je doute qu'il soit mort, sinon que Notre-Dame à laquelle l'ay recommandé et aussi l'ay préservé ; découvrirent père et enfant, et trouvèrent le dit enfant aussi son père sains et sauves sans avoir aucun mal, et les présents en grand nombre commencèrent à louer Dieu et la Vierge Marie, prièrent en la chapelle de Béhuard.

Le dimanche avant la saint Pierre et saint Paul, au dit an mil quatre cent dix-huit, tout nu en chemise, en voyage dans la dite chapelle, Coullec Chauveau, poëlier de Saint-Lambert, près Saumur, dit et affirma que lui étant en une petite sentine étant sur la rivière de Loire, près du dit lieu de Saint-Lambert, ou il peschoit du poisson, soudainement vint une tempête et telle que la dite sentine el lui effondrèrent en la dite rivière qui était alors grande, alla trois fois au fond; à la troisième fois lui vint en mémoire Notre-Dame de Béhuard; alors se recommanda et voua bien dévotement, et sitôt qu'il eut voué et recommandé, il fut délivré.

Le 24 jour de juin, l'an 1443, fut en voyage en la dite chapelle de Béhuard Jahel Cadoret, serviteur de très haut et très excellent le roy de Sicile, dit et affirma par son serment que, au dit temps qu'il allait par mer de la Calabre à la cité de Naples, et lui el ses compagnons étant en une galère, sourdit soudainement un merveilleux vent et tempeste, tellement que la dite galère fut plongée dans l'eau, plus d'un quart de lieue et cuidant véritablement être tous morts au dit endroit, va se souvenir de Notre-Dame de Béhuard, s'y recommanda bien dévotement en lui promettant que s'il échappait le danger auquel il était, visiterait ladite chapelle de Béhuard, y ferait son oblation et dire une messe, et tout incontinent cessa le dit vent et tempeste, et fut délivré.

Le 19 jour de mai 1417, fut en voyage en la dite chapelle de Notre-Dame de Béhuard Jamel Merel, paroissien de Saint-Syphorien d'Andard, âgé de quatre-vingts ans ou environ ; dit et affirma que le dix-neuvième jour dessus-dit, allait au Pont-de-Cé pour faire moudre du bled, et lui étant près du moulin où il devait faire moudre son dit blé, va venir soudainement une nuée et tempeste merveilleuse, et cuida mettre son dit bled qui était en une poche, au dit moulin, lui et la dite poche churent en la dite rivière ; lors les gens estant au dit moulin et es bateaux commencèrent à lever un grand cri et crier: à l'eau ! le dit Merel fut par plusieurs fois au fond de l'eau, el en cette nécessité lui va souvenir de Notre-Dame de Béhuard, à laquelle se remanda aussi un marchand d'Orléans étant en un chalon chargé de sel, voyant le danger ou était le dit Merel lui voua et recommanda et alla en un petit futereau qu'il avait, trouva le dit Merel les mains jointes se tenant sur l'eau, el appela la dite Dame à son aide, le prit el le mit dans son dit bateau sain et sauve et promit le dit Merel au dit marchand aller à la dite chapelle, et s'acquitta de ses vœux et promesses.

Jean Hiret, dans son livre des Antiquilez d'Anjou, de la première édition , page 198, dit que le roy Louis XI vint à Angers en l'année , el que Guillaume Fournier, chanoine pénitentier de la cathédrale d'Angers et curé de Denée, dit un certain jour au roy qu'il y avait une petite chapelle en l'ile de Béhuard ou il s'était fait plusieurs miracles et qui était un lieu de dévotion ; le roy y alla el après y fit bâtir une telle église et y donna des terres faisant état d'y mettre des chanoines.

En effet , il en fit la fondation, mais comme nous n'avons pu en trouver l'acte, nous nous contenterons de dire qu'il paroist qu'elle était faite dès l'année 1480 ; car nous apprenons, d'un acte en date du mois de mars1481,que Louis XI avait déjà fondé un collège composé d'un doyen et de six chanoines, six chapelains et trois choraux en l'église et chapelle Notre-Dame de Béhuard et pour édifier des logis, cloîtres el autres choses nécessaires pour l'habitation des dits chanoines el chapelains, il avoit fait un échange pour le dit chapitre, de tout le domaine et de tous les héritages que frère Pierre Cornilleau, religieux de l'ordre de saint Benoist possédait en la dite ile de Béhuard, en qualité de célerier de l'abbaye de Saint-Nicolas, avec la dixme de Félines, située et assise en la paroisse de Chenehutte, sur la rivière de Loire estimée valoir 50 livres, chacun an.

Et par un autre acte donné à Thouars, en Poitou, le 20 décembre de la même année 148I, adressé au même Guillaume Fournier, curé de Denée, qu'il nomme « notre amé et fier conseiller, » le roy il est dit que, pour la grande et singulière dévotion que Louis XI a toujours eue à Dieu créateur et à la très glorieuse Vierge Marie, sa mère ,révérée et honorée en l'église ou chapelle de Notre-Dame, située et assise en l'île de Béhuard, près Angers, qui est membre dépendant de la cure de Denée, il a depuis peu fondé et doté de nouveau et à perpétuité, dans la dite chapelle, un doyen curé, six chanoines, six vicaires perpétuels et trois enfants de choeur, au dit lieu de Béhuard, pour y dire et célébrer par chacun jour certains services qu'il avait ordonné y estre dits en l'honneur de Dieu et de la glorieuse Vierge Marie, sa mère, pour la conservation de sa personne et la prospérité de son règne et de ses enfants; qu'il avait même envoyé vers notre Saint-Père le Pape â Rome, pour obtenir de Sa Sainteté les provisions nécessaires pour l'érection de ce chapitre, mais que ces provisions ne pouvant pas être sitôt expédiées ni venues à cause de la distance du chemin, le roi, impatient de voir sa fondation exécutée, avait par provision nommé et choisy le dit Guillaume Fournier, curé de Denée, pour doyen curé, afin de présider sur tous les autres et les faire vivre en bon ordre et police, et avait aussi nommé et choisy Guillaume Frappin, Jean du Reffou, Jean Mésange, Jean Morel, François Dosdefer et Aymery des Noyers, pour estre les six chanoines, cl Jean Georget, Gilles Dousset, Guillaume Lemoul, Mathurin Molnier, Eginon Enfant et Thomas Blednoir, pour les six vicaires, pour célébrer le service fondé par Louis XI, chaque jour, dans la dite chapelle de Béhuard.

Nous apprenons encore, par un autre acte daté du Plessis du Parc lès Tours, au mois d'avril 1483, un événement très singulier qui augmenta beaucoup la dévotion que Louis XI avait à Notre-Dame de Béhuard. Louis XI y raconte que depuis le jour de sa naissance, qui fut le 3 juillet de l'année 1483, jusques au tem qu'il faisait dresser cet acte, Notre Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de sa très glorieuse mère Marie, Vierge immaculée, Reine des cieux, l'avoit toujours gardé et préservé de tous périls corporels, et même depuis peu, lorsqu'allant en pèlerinage le Saint jour du Vendredi Saint, avec le feu roi son père qui mourut à la journée de Tartas en Gascogne, il trouva feu son oncle Charles, en son vivant comte du Mayne que s'étant tous trois embarqués en un petit bateau au lieu de Ruflec en Angoumois, sur la rivière de Charente, étant accompagné de Louis de Valory, seigneur du Tillay, ils passèrent prosche d'un moulin; que l'impétuosité du courant de l'eau fit renverser le bateau sans dessus dessous et les fit tous trois tomber dans la rivière, la teste la première et les fit aller jusques au fond ; que, dans un péril si manifeste de leur vie, Dieu lui donna la pensée de recourir à la très Sainte Vierge, et de faire voeu d'aller à son église de Béhuard; qu'en même tems, par la force et l'impétuosité du courant, l'eau les jeta là auprès sur une petite grève, et qu'ayant ensuite levé la teste ils avaient aperçu des gens sur le bord qui vinrent promptement les secourir et les dépouiller d'une robe qu'ils avaient fait faire plus longue que demi-jambe, pour l'honneur du Vendredi-Saint; que pour rendre grâces et louange de ce miracle qu'ils attribuaient aux mérites de la Passion de Jésus-Christ et à l'intercession de sa très douce et très chère mère, il désirait augmenter et orner la dite église de Béhuard et favoriser les chanoines et chapitre qu'il avait nouvellement fondes icelle, de plus grands privilèges et d'une puissance plus étendue, pour les engager à mieux faire le service divin et à remercier Dieu de l'avoir préservé de la mort dans une occasion si périlleuse; c'est pourquoi il accordait au dit chapitre et chanoines de l'église de Béhuard, le Vendredi-Saint, le pouvoir, chaque année, d'absoudre et donner grâce aux habitans du pays d'Anjou qui auraient été atteints et convaincus d'avoir commis quelques crimes ou délits graciables , et de leur en faire expédier des lettres d'absolution, ainsi que lui-même pouvait faire ,ou ses successeurs roys.

Cependant la fondation d'un chapitre à Béhuard, faite par Louis XI, n'a nullement été exécutée; car Louis XI étant mort Charles VIIII, son fils, voulant mettre la dernière main à cet ouvrage, suivant les intentions de son père, on lui fit entendre que les fondations de petits chapitres à la campagne tombaient dans le dérèglement et ne subsistaient pas longtemps dans l'exacte observance de leurs règles, et qu'il vaudrait mieux charger la cure de Denée de prendre toutes les terres et de faire acquitter le service, ce qui fut fait, en sorte que par ce moyen la cure de Denée est devenue une des meilleures de la province.

Voici la substance de l'acte qui en fut dressé et qu'on a fait graver sur une pierre de l'église de Béhuard contre la muraille :

« Le roy Charles huitième, voulant accomplir les bonnes affections et intentions du feu roy Louis, son père, dès le mois octobre l'an 1483, a donné, baillé, délaissé et amorty a cette chapelle, la terre, biens et appartements de Denée, qui par le dit feu roy Louis son père avoit été acquise, et sur ce, fait expédier les lettres en forme de charte, pour la vérification des quelles les gens des comptes, à Paris, ont ordonné estre dit et célébré en la dite chapelle par le curé du dit lieu de Denée ou autre de par lui, le service qui s'en suit, c'est à savoir : trois messes basses par chacune semaine de l'an pour l'âme du dit feu roy Louis, l'une autre dimanche, l'autre au samedi, et la tierce messe sur la semaine, et chacune des dittes messes, avant le lavabe, dire un De profundis, avec les oraisons accoutumées être dites pro defunctis, en faisant prière et commémoraison d'icelui feu roy Louis qui, ce don et amortissement a fait â la dite chapelle, et outre, â chacune des festes solennelles de » Notre-Dame qui sont : la Conception, Nativité, Annonciation, Purification et Assomption de Notre-Dame, dire et célébrer ou faire dire et célébrer en cette chapelle, messe solennelle a notes, diacre et sous-diacre, avec matines et Vespres, et faire suffrage et commémoraison pour le dit feu roy et autres roys de France, aussi dire et célébrer chacun an en la dite chapelle, messe chantée avec diacre et sous-diacre avec Vigiles et recommandation Pro defunctis, , le vingt neuvième jour d'Août, qui est le jour que le dit feu roy Louis alla de vie à trépas. Avant les dittes messes et services dessus, faire sonner et tinter les cloches de la dite chapelle â l'heure de huit heures du matin, auxquelles charges et services faire entretenir, accomplir ponctuellement et perpétuellement, le curé de Denée et son temporel sont tenus et obligez, Ce qui s'exécute encore ponctuellement.

Il s'est toujours fait des miracles dans la chapelle de Notre-Dame de Béhuard qui l'ont toujours fait fréquenter; car l'an 1550, il en arriva un à l'égard de plusieurs prêtres qui étaient prêts à faire naufrage sur la rivière de Loire; ayant invoqué la Sainte Vierge et fait un voeu â Notre-Dame de Béhuard, furent miraculeusement délivrés du péril. Ce fait est exprimé dans les vers ci-dessous pris d'un tableau dans l'église de Béhuard, où il y a huit prêtres de peints et deux nautonniers, avec l'image de la Vierge attachée à la voile du bateau qui semble submergé dans la rivière:

Oh ! que Dieu en ses saints glorieux

Et qu'il est puissant, et merveilleux

Tous ne le peuvent comprendre, nos esprits

Tant sont de foy refroidis et prescrit.

Bons chrétiens, ayons la foy entière.

Je vous présente une histoire et matière

Que le jeudi dix-septième d'avril

Advint â gens étant en grand péril,

Près Chantocé sur le fleuve de Loire

L'an mil cinq cens cinquante, on veuille croire,

Huit gens d'église étaient, déux nantonniers

Avec eux, dont les noms tous entiers

Sont par mémoire emny cet écriteau

Le premier fut maitre Claude Rousseau;

Jean Guillandou, maitre Jean Batonnière

Denis, Zacharie et Lambert les Jobeaux.

Ces pauvres gens nageant d'Ingrandes Angers

Par grand fort vent furent en grands dangers,

Laurent Beautin, Michel Godard aussi

Les conduisant par tels dangers ainsi :

Car leur bateau de vent point agité,

Presqu'alors au profond par le vent jeté

Et fut rempli d'eau par telle aventure

Qu'ils y étaient quasi a la ceinture.

Lors, d'une voix toute triste et piteuse

Réclamant tous la Vierge glorieuse

A leur secours en ce piteux hasard,

Vouant aller la voir à Béhuard,

Lui présenter dévoies oraisons,

Prières, vents, pour icelles raisons,

Et ce tableau vray narratif du lait,

Comme chacun cuidoit estre de fait,

Incontinent, par la grâce de Dieu,

Et de la Vierge, visitèrent ce lieu

Car alors le vent dans la voile se met

Qui à bon port soudain tous les remet

Dont louons Dieu en ses saints glorieux

Et en ses faits puissants et merveilleux.

Prions la Vierge envers luy nous accorde

El luy crions tous miséricorde

Tant que puissions an dernier examen

Les voir en gloire, en paradis. Amen.

Laws Deo, pax vivis, et requies defunctis.

Source:Notre Dame Angevine écrit par Joseph Grandet

![]()

Divers Pélérinages

En 1757 sonna pour Notre-Dame de Béhuard l'heure de l'émancipation au spirituel. Cette soumise fillette de Denée, qui n'avait pu jouir des rêves grandioses de Louis XI, devint elle-même paroisse.

C'est à la requête de M. de Pontigny des Ruaults, curé de Denée, que s'opéra cette transformation. Par le tableau qu'il avait offert à la chapelle de Béhuard, au temps de M. de la Porte, son parent, il avait montré sa piété envers la Sainte Vierge, en ce lieu béni, mais, devenu curé, il se préoccupa surtouts de l'intérêt spirituel de cette portion de son troupeau groupée derrière le rocher que couronne le célèbre sanctuaire

Le cœur du pasteur avait compris combien il lui était difficile de remplir à distance tous les devoirs de sa charge. Car, après tout, c'est lui qui répondait devant Dieu de ces âmes, quel que fût d'ailleurs le zèle et la fidélité des vicaires desservants.

Et puis, pour en approcher, comment parfois franchir les obstacles qui l'en séparaient ? Denée, à cette époque comme aujourd'hui, était séparé de l'île de Béhuard par deux bras de Loire dont l'un très considérable, de plus , les chemins étaient souvent impraticables. Pendant les grandes crues du fleuve on ne pouvait aborder l'ile qu'en partant en bateau du bourg même de Denée et en se dirigeant à travers haies, buissons et tètes d'arbres, qui formaient écueils vers la roche de Béhuard seul point solide au milieu de cette petite mer qui couvre parfois la vallée entière.

Toutefois, la chose n'alla pas de soi ; le digne curé, pour arriver à ses fins, eut à vaincre la résistance des habitants de l'île qui avaient peur que ce nouvel état de choses ne portât atteinte à leurs intérêts matériels.

C'est dans ce sens qu'est conçu le décret que rendit Mgr de Vaugirault, évêque d'Angers, érigeant en cure la chapelle de Notre-Dame de Béhuard , succursale de la paroisse de Denée.

Les habitants, légalement consultés, sont d'avis et consentent à l'érection, à condition qu'en vertu de ce consentement, ils ne seront pas tenus et engagés, ni eux ni leurs biens, à plus qu'ils ne le sont maintenant à l'égard de ladite chapelle, soit par augmentation soit par réfection, réparation, etc.

Ensuite de quoi le seigneur évêque érige la chapelle de Notre-Dame de Béhuard en titre de cure à perpétuité, aux clauses et conditions stipulées dans le présent acte dont un article portait que le curé de Béhuard ferait tous les ans à perpétuité, de son église de celle de Denée, une procession, le dernier dimanche du mois d'août, et que le curé de Denée aurait le droit, une seule fois chaque année, le jour de la Nativité, de dire la grand'messe dans ladite chapelle et d'y faire l'office.

Dans les anciens registres qui, depuis 1600 ont intégralement échappé aux ravages du temps et du vandalisme, c'est le nom de M. Olivier qui, le premier, est suivi de la qualification de curé.

Malgré ce qui s'y passait, au point de vue administratif, Béhuard était toujours une ile bénie où la Sainte Vierge se plaisait à manifester sa tendresse. Les captifs, délivrés par l'intercession de Notre-Dame, y apportaient leurs fers qui s'y voient encore. Les malades et les infirmes recouvrant la santé y suspendaient leurs béquilles comme souvenir de reconnaissance. Les malheureux n'y venaient jamais chercher en vain une consolation ni les faibles un secours.

Marie donnait , donnait toujours et on dirait presque qu'elle tenait à donner sans recevoir ; car la situation matérielle du pèlerinage n'était rien moins que brillante.

Quels que fussent les efforts des dignes prêtres chargés de cette desservance, les dons alors étaient rares et peu appropriés aux besoins de la célèbre église ; en sorte que, à part les objets donnés par Louis XI; elle pouvait être regardée comme une des moins riches du pays d'Anjou et, même depuis lors, elle n'a pas eu le bonheur, comme d'autres sanctuaires, de voir affluer vers elle les dons et les largesses. Les minces revenus d'une petite fabrique, augmentés de moins de cent francs an par les sous des pèlerins trouvés dans le tronc antique, c'était là jusqu'à nos jours tout son avoir, toutes ses ressources, Cependant, il faut bien le dire, un luminaire toujours abondant brillait devant l'autel de Marie.

Tels étaient l'église et le pèlerinage de Notre Dame de Béhuard lorsqu'éclatèrent les jours sinistres de la Révolution.

A cette époque, de triste mémoire, où l'on faisait table rase de tout ce qui était bon et surtout religieux, le bénéfice de Béhuard fut supprimé, ses propriétés vendues comme biens nationaux, les prières publiques, qui s'y étaient faites constamment pour la France et ses rois, abolies.