histoire

- Accueil

- ORIGINES

- HISTOIRE

- BATI- ACTIVITÉS

- EGLISE

- PELERINAGE

- Maison Diocésaine

- A propos

DAMES et SEIGNEURS de BÉHUARD

MARTEL Geoffroy dit Le Barbu – comte d'Anjou – 1070

BUHUARDT Le BRETON et son épouse Anna, propriétaire de Béhuard

FOLET Gérard – 1090

FOULQUE Le RÉCHIN – 1116

FOULQUE, fils du précédent - 1130

GARREAU Mathieu, chevalier - 1170

D'ARAGON Yolande, veuve du Duc Louis II d'Anjou – 1431

DE BRIE Jean, seigneur de Serrant – 1450

DE BRIE Ponthuis, comte de Serrant, fils du précédent – 1481

DE BRIE Péan, comte de Serrant - 1540

DE BRIE Charles, seigneur de Serrant – 1563

LE BIGOT – BAUTRU Marthe, dame et comtesse de Serrant – 1650

DE BAUTRU Guillaume, comte de Serrant – 1658

WALSH François Jacques, comte de Serrant – 1749-1782

Histoire

Si l'histoire de l'île de Béhuard ne présente pas, comme celle des grandes cités, de palpitantes péripéties où les drames se succèdent, si son sol n'a jamais été arrosé de sang humain dans des guerres fratricides, enfin si des hommes illustres n'y ont point reçu la vie, elle n'en est pas moins célèbre par la beauté de son site, l'un des plus enchanteurs des bords de la Loire et par les souvenirs qu'y laissa le cauteleux Louis XI. Souvenirs qui se rattachent à une petite madone sur laquelle, depuis, s'est fixé le regard des populations d'alentour, qui, à l'exemple du roi, se sont rendues vers elle maintes fois en pèlerinage. Le gothique édifice qui abrite la statuette vénérée est bien digne d'intérêt, lui aussi, par l'originalité de sa situation et les richesses archéologiques qu'il renferme. Enfin, rien dans Béhuard n'attriste l'imagination, tout y respire, au contraire, un suave parfum de bonheur et de paix, que sont heureux de venir savourer les touristes auxquels sont destinées les pages qui suivent.

L'île de BEHUARD, l'une des plus ravissantes de la Loire, doit son nom au preux chevalier breton Buhuardus, qui la possédait au Xe siècle.

Cette île se distingue entre toutes celles du fleuve par une roche de quartz siliceux, qui domine les arbres groupés autour d'elle.

Sortie du sein des eaux sans doute dans le même cataclysme que les berges volcaniques qui bordent çà et là les deux rives de la Loire vers le confluent de la Maine, cette roche a dû servir de point d'attache aux sables, qui, avec le temps, ont formé le banc de plus d'une lieue de long, qui constitue maintenant le sol de l'île et que fécondent tous les ans les détritus apportés par les inondations.

Malgré le caractère exceptionnel de cette terre isolée, avec son roc entouré d'une luxuriante végétation, il est permis de croire que les peuples primitifs qui l'auront vue disparaître chaque hiver sous les eaux ou battue violemment par les flots du fleuve en courroux, n'auront point été tentés de lui demander une généreuse hospitalité. Aussi doit-on rejeter les fables merveilleuses que les légendaires ont brodées sur les origines de Béhuard, comme étant autant de fictions inventées dans une contrée qui fut le dernier boulevard du druidisme en Anjou. Car c'est dans le pays des Mauges, voisin de Béhuard, qu'ont pris naissance une foule de croyances dont l'esprit du peuple n'est point encore complétement débarrassé.

Le culte de la nature, et en particulier celui des pierres et des eaux, a été pendant bien des siècles le culte favori des Galls, qui furent les premiers habitants connus du pays ; aussi n'est-il point étonnant que la roche de Béhuard ait reçu en passant les hommages de quelques antiques nautonniers, ce qui lui aura valu plus tard les honneurs d'une légende. Un mauvais génie, nommé Behu, était le héros de la prosopopée populaire ; il se tenait constamment sur la roche, armé d'un immense fîlet qu'il jetait sur les bateaux pour les amener à lui et forcer les bateliers à lui payer un tribut. Quand ceux-ci refusaient, Behu soulevait contre eux le fleuve qui les précipitait dans quelque abîme. Cette fiction devait avoir pour origine les nombreux naufrages dont la Loire était le théâtre à une époque où la navigation était encore dans l'enfance.

Voulant sans doute christianiser la légende de Behu, certains esprits torturèrent le texte de la légende de Saint Maurille pour doter ridiculement l'île de Béhuard d'un temple ou bocage sacré, dont Rochefort, d'après le récit de l'hagiographe, était bien plus l'emplacement. Toutefois, ils n'ont pas craint d'avancer que l'illustre thaumaturge Maurille, ému du fanatisme des peuples d'alentour envers l'idole de Behu, vénérée par eux sur le roc de l'île, implora l'assistance de Dieu pour détruire ce sanctuaire du polythéisme ; aussitôt la foudre tomba sur le simulacre et le réduisit en cendres. Les témoins, émerveillés par ce miracle, se seraient, parait-il, écriés : Behu ard (Behu brûlé) , d'où serait venu à l'île son nom de BÉHUARD. Il est inutîle d'ajouter que tout cela n'est que pure fable et que l'origine du nom et de l'histoire de l'île ne remonte qu'au temps de Geoffroy-Martel, comte d'Anjou, qui succéda à son père Foulques Nerra en 1040.

Ce fut ce prince belliqueux qui donna, à titre de fief, à son compagnon d'armes, le chevalier Bu-huardus, deux ou trois îles de la Loire, que l'on dit s'être réunies par la suite des temps, pour former celle qui porte encore son nom. Dans la principale de ces îles, il fit édifier sur le roc un manoir avec une chapelle, dont il confia le service divin à un moine de l'abbaye bénédictine de Saint-Nicolas d'Angers ; près de cette demeure, il établit également pour son alimentation et celle de ses gens des viviers, une écluse et un moulin. Enfin, les deux autres îles couvertes de frais pâturages et de riants : les bosquets lui servirent à engraisser des troupeaux. C'est dans cette terre isolée du continent et éloignée du bruit du monde, que, brisé par les fatigues de la guerre, le vieux héros breton passa, dans une douce quiétude, l'âme remplie de l'amour de son Dieu, les dernières années de son existence en compagnie de son chapelain : faveur qu'il avait obtenue en laissant à l'abbaye la moitié de son revenu pendant sa vie.

Buhuardus avait emporté, dans la retraite, le souvenir des bienfaits de Geoffroy Martel ; la mort de ce noble comte, survenue en 1061, ne fit qu'augmenter en lui ses sentiments de reconnaissance et lui inspirer de sérieuses réflexions. Pressentant alors que sa fin était prochaine, il résolut de mettre ses affaires en ordre pour le grand voyage de l'éternité. Dans ce but, il se recueillit, demanda à Dieu son assistance, et, sous l'influence de l'inspiration divine, son regard se porta instinctivement vers Saint-Nicolas d'Angers où son cher seigneur et maître reposait sous une humble tombe, le corps enseveli dans le grossier costume d'un frère lais. Croyant sans doute rendre au comte les îles qu'il tenait de sa libéralité, il les légua aux moines, qui, eux aussi, avaient été ses protégés. Foulques Réchia, neveu et successeur de Geoffroy- Martel, accorda son consentement à ce legs pieux, qui fut également approuvé par une charte particulière de Anna, épouse de Buhuardus.

Lorsque les bénédictins de Saint-Nicolas furent entrés en jouissance des îles de Buhuardus, dont le nom en se francisant se transforma de Buhuard en Béhuard, ils s'efforcèrent d'en améliorer la condition. Le chevalier breton leur avait laissé l'intégrité de son fief ; mais, tout autour, des seigneurs riverains exerçaient des droits incommodes : avec le temps les moines les firent tourner à leur avantage. Il y avait surtout un duit ou bras de rivière, où était perçu, au profit du comte, un octroi qui paraissait si naturellement appartenir à Béhuard que les pieux cénobites ne cessaient de faire des efforts pour s'en rendre propriétaires. Selon les apparences, ce duit était le canal qui sépare îlle de Béhuard de l'île de Saint-Jean-de-la-Croix : passage important, parce qu'il était la voie pour entrer dans le bassin de la Maine, de tout le parage entre Brissac et Denée. L'importance de ce duit rendait encore plus difficîle sa cession ; toutefois, les bénédictins ne se découragèrent pas et ils attendirent avec confiance les effets du temps.

Vers l'an 1070, le monastère de Saint-Nicolas était gouverné par le moine Hamo, qui avait hérité de la crosse abbatiale à la mort d'Arraudus. Doué d'une subtîle intelligence, cet Hamo ou Hamon avait su capter l'amitié du prévôt d'Angers, Gérard Folet, auquel il s'était, plus d'une fois, doucement ouvert à l'égard des convoitises de son couvent pour le duit de Béhuard. Malheureusement, le digne prévôt ne pouvait disposer à son gré des biens du comte d'Anjou ; cependant, voulant répondre de son mieux aux épanchements de son ami, il transmit à Foulques-Réchin la requête que l'abbé lui avait maintes fois adressée ; mais le comte Foulques, capricieux dans ses dons, ne voulut jamais obtempérer à la demande du prévôt ; pour le vaincre, il ne fallut rien moins qu'un miracle.

C'était en 1090, Foulques, dont le caractère grincheux lui avait valu le surnom de Réchin, était en guerre avec le noble et chevaleresque Hélie, seigneur de La Flèche. L'un et l'autre étaient de redoutables champions, habîles dans le métier des armes et prodigues du sang de leurs vassaux. Après avoir vainement essayé d'enlever d'assaut la place forte de La Flèche, le comte d'Anjou résolut de la prendre par la famine. Pendant le blocus, qui fut long, il reçut un coup de pied de cheval dont il eut la cuisse cassée. Comme il ne pouvait plus diriger par lui-même les opérations du siège, et qu'il manquait sans doute dans son camp des objets nécessaires pour la guérison de sa fracture, il résolut de se faire transporter à Angers par la voie douce et paisible que lui offrait le cours du Loir. On le déposa donc sur un bateau. Le Loir est une rivière profonde et navigable en tout temps. L'embarcation de Foulques eut bientôt dépassé Gré, Durtal, Montreuil et Seiches ; mais devant Corzé, elle éprouva un terrible moment d'arrêt. Il y avait en cet endroit un barrage qui n'était ouvert que par une porte pratiquée entre le port de la ville et une île de la rivière, et le courant, à cause de la résistance qu'il éprouvait sur les autres points, se précipitait là avec une violente furie.

Or il advint qu'un des mariniers, qui conduisait le comte d'Anjou, lâcha malencontreusement une perche ou une gaffe, qui s'engagea au travers de la porte, entre les poteaux dont ses montants étaient formés. Le bateau, repoussé par cet obstacle, commença à pirouetter, si bien que l'équipage perdit la tête ; et le comte, avec les seigneurs de sa suite, allait infailliblement périr, lorsque Gérard Folet, qui était du voyage, eut la présence d'esprit de briser la perche. Grâce à cet acte de sang-froid, le passage s'effectua. Foulques n'attendit pas d'être à Angers pour reconnaître un si grand service ; il se souvint de la demande que lui avait adressée plusieurs fois son prévôt, prit une baguette de saule et, là lui la mettant dans la main, lui déclara par ce symbole qu'il l'investissait de la propriété du duit de Béhuard.

Aucun présent ne pouvait être plus agréable à Gérard Folet, qui s'empressa de faire participer les moines de Saint-Nicolas d'Angers de la libéralité du comte. Pour des raisons restées inconnues, il ne céda pas de prime-abord le duit comme il l'avait reçu ; il commença par livrer au monastère la moitié des profits du passage ; plus tard, il abandonna l'autre moitié, moyennant une faible somme d'argent, c'est-à-dire en vertu d'une vente de charité, faite sans doute pour empêcher ses héritiers de revenir sur la cession. La somme, pour laquelle Gérard Folet céda la totalité de ses droits sur la donation qu'il avait reçue du comte d'Anjou, fut de 6 livres, ce qui représentait environ 600 francs de notre monnaie. Les Bénédictins ajoutèrent à cette somme 5 sous, pour que le bâtard du prévôt accordât son agrément au marché conclu par son père.

La possession du duit de Béhuard n'était point encore, parait-il, l'accomplissement de tous les rêves des moines ; il restait, autour de leurs îles, d'autres bras de rivières dont l'eau ne leur appartenait pas, ce qui leur suscitait de nombreux ennuis. En bon prince, Foulques-le-Jeune, fils et successeur de Foulques-Réchin, à la requête de son médecin, le docte Jean, qui avait endossé le froc monacal dans l'abbaye de Saint-Nicolas, concéda aux religieux un des bras de la rive droite de la Loire, pour augmenter la retenue qui faisait tourner leurs moulins. En 1135, dit le savant M. Quicherat, ils en reçurent un autre de la libéralité de Geoffroy Plantagenet, pour y faire une écluse, des moulins et des parcs à poisson. Cette dernière concession comprenait non-seulement la propriété de l'eau, mais encore celle de plusieurs ilots situés en face de Savennières : ce sont par conséquent les bancs qui ont été reliés au continent depuis les travaux du chemin de fer. L'investiture en fut donnée d'une manière tout à fait solennelle, par l'envoi sur les lieux du prévôt d'Angers, nommé Pépin de Tours, avec l'abbé de Saint-Nicolas et quantité d'autres personnages éminents. La compagnie s'étant arrêtée sous la Roche-au-Moine, le prévôt s'avança vers une troupe de charpentiers, qui se tenaient là tout prêts à commencer les travaux de pilotis, et, avec leur aide, il enfonça le premier poteau, en prononçant la formule par laquelle cette eau et cette terre devenaient désormais l'eau et la terre de Saint-Nicolas.

La série des donations se termine par celle d'un dernier îlot, dont un chevalier du nom de Mathieu Garreau, Malthceus Corelli, fit aumône en 1170 , de sorte que la propriété était définitivement constituée lorsque les moines en prirent confirmation, à l'avènement de Richard Cœur-de-Lion , le 14 novembre 1189.

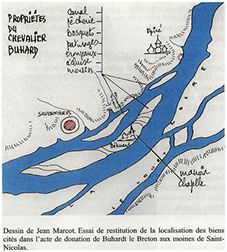

Maintenant, il serait impossible d'indiquer avec précision où étaient les îlots, les boires, les écluses et les moulins, cités en si grand nombre dans les chartes de l'abbaye de Saint-Nicolas, du onzième au quatorzième siècle, car dès le dix-septième siècle, on avait déjà perdu, depuis longtemps, le souvenir de l'emplacement des moulins et des écluses qui étaient entièrement détruits ainsi que des boires qui avaient disparu lorsque les îlots s'étaient réunis au continent ou groupés pour former de grandes îles. On ignore même où était la petite chapelle de l'écluse citée dans la dotation de Mathieu Garreau. Seule, la chapelle bâtie sur le pic du roc dans l'île de Béhuard a survécu aux ravages des siècles. Dès le XIe siècle, elle était placée sous le vocable de Notre-Dame, ainsi que l'atteste un récit de Dom Huynes, dans la vie du vénérable Sigo, abbé de Saint-Florent de Saumur.

Ce moine, qui était un des plus beaux esprits de son temps, avait été élève, puis professeur à l'école célèbre de Marmoutier-lés-Tours. Un jour qu'il descendait le cours de la Loire depuis Saumur jusqu'à son monastère du Montglonne , il arriva, dit la légende, « au lieu qui s'appelle Notre-Dame de Béhuard », et comme la nuit le surprit dans ce parage, il aborda sur une petite île, où ses serviteurs ne purent lui offrir pour souper que du poisson apporté par un pécheur de Béhuard. L'abbé, après avoir largement rétribué ce pourvoyeur inattendu, voulut qu'il mangeât avec ses gens. Mais, soit à cause de l'obscurité de la nuit qui était alors très-grande ou des libations trop abondantes qu'il avait pu faire, le malheureux pécheur, en rentrant chez lui, heurta si rudement contre un écueil que son bateau sombra. Se voyant aux prises avec la mort, il jeta des cris de détresse si extraordinaires que l'abbé et ses gens s'empressèrent d'aller à son secours ; mais comme la nuit était profonde et que les cris cessèrent, ils renoncèrent à le chercher, le croyant noyé. Heureusement, il n'en était rien ; l'infortuné pécheur, grâce à une hallucination qu'il avait eue, s'était mis en lieu de sûreté. Croyant voir l'abbé Sigo qui étendait sur lui son manteau et qui lui tendait son bâton, il avait eu la force de s'accrocher au palis d'une écluse. C'est là, le lendemain matin, qu'il fut trouvé vivant et qu'il raconta ses impressions de la nuit.

Ce récit permet d'inférer, selon la judicieuse observation de M. Quicherat, que si la chapelle du chevalier Buhuardus était déjà sous l'invocation de la Vierge, elle n'était pas encore un lieu de dévotion renommé dans le pays ; car, autrement, l'imagination du pécheur lui aurait fait attribuer son salut de préférence à la protectrice de fîle, bien plutôt qu'à celle d'un simple abbé qu'il voyait pour la première fois. Ainsi, on ne peut faire remonter au XIe siècle le culte particulier établi plus tard en l'honneur de la madone de Béhuard. Les plus anciennes traces qui restent de ce culte sont quelques relations de miracles recueillies par l'ancien curé de Sainte-Croix d'Angers, Joseph Grandet.

Source : Histoire de Notre Dame par Parrot

![]()

BUHARDT LE BRETON

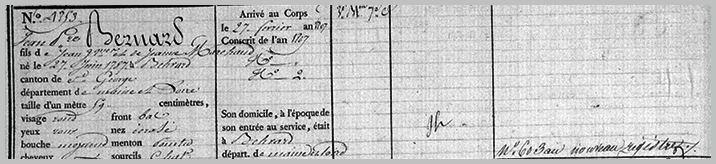

Cartulaire Saint-Nicolas

Notice -XIII de 1060, (peu après la mort de Geoffroy-Martel) Buhard-le-Breton, mîles, donne à Saint-Nicolas deux îles sur la Loire dont la Roche Béhuard et trois bordages de terres sises à la Bigotière (paroisse de Rochefort-sur-Loire). Le comte Geoffroy-Le-Barbu autorise cette donation.

Notice XIV- entre 1076-1080, Girard Folet, prévôt d'Angers, qui avait sauvé la vie de Foulque-le-Réchin, blessé grièvement à la jambe à la suite d'un accident de cheval au siège de la Flèche et se faisant transporter par eau à Angers, faillit sombrer sur le Loir à Corzé, reçoit en récompense le ductum aquae à la Roche Béhuard et le redonne à Saint-Nicolas moyennant six livres.

Notice CCLXIII- entre 1109-1116, Foulque V, alors qu'il avait été blessé et avait échappé à un naufrage sur le Loir, donne à Saint-Nicolas l'eau de la Loire qu'il possède en propre à la Roche Béhuard, pour améliorer le canal de leurs moulins, pour la subsistance des moines et l'amour de Jean, médecin et moine de Saint-Nicolas.

Notice -CCCV- de 1135, Geoffroy Plantagenêt, à la prière de l'abbé Jean et pour le repos de son âme, de celle de sa femme, l'impératrice Mathilde et de ses fils, donne à Saint-Nicolas l'eau de la Loire à la Roche Béhuard, sous l'ancienne écluse des moines avec les îles, le droit d'établir une écluse, des moulins et des pêcheries.

Notice CCCXVII- du 9 septembre 1170, Matthieu Garell, mîles, donne à Saint-Nicolas une petite île de la Loire sise à la Roche Béhuard près de la chapelle de l'écluse de Saint-Nicolas pour le repos de l'âme de son frère et de son père enterrés dans le cimetière de Saint-Nicolas et pour son salut et celui de sa famille.

C'est une rareté dans les textes médiévaux d'avoir un écrit aussi long et presqu'aussi détaillé sur un lieu. C'est donc avec grand intérêt que vous trouverez ci-après sa traduction approchée et le commentaire qu'inspire un tel document tiré du cartulaire de Saint-Nicolas d'Angers, reconstitué par Yvonne Labande-Mailfert dans sa thèse de l'École des Chartes en 1931 (non publiée).

" Moi, Buhardt le Breton, dans la grande douleur que me cause le décès de mon seigneur Geoffroy-Martel, comte d'Anjou, arriva à la requête au seigneur d'un remède pour le salut de nos âmes, interrompit pour moi ses conseils bons, pieux et dignes d'éloges mais pour l'âme de ce comte, pour toutes les armes de ses prédécesseurs et successeurs et pour mon âme et celle de mon épouse, et de mes parents, je donne à Dieu et à Saint-Nicolas dans le chapitre ou le comte nommé Geoffroy a été inhumé en son habit de moine, par choix pour la vie des moines qui y servent Dieu. Après avoir pris peu de conseils, j'ai donné à Dieu et à Saint-Nicolas ce que j'avais en Loire, à savoir deux îles, une dans laquelle se trouvent les roches, ma domus et ma chapelle, l'autre où sont mes bois et mes pâturages. Je donne aussi mes viviers de Loire, mon écluse (exhaure), mon bief et un moulin qui y ont été édifiés et qui pourront l'être. Je donne aussi trois bordages de terres à la Bigottière, diminué du droit de viager pour ma vie durant et à condition que le moine Gérard qui vit avec moi dans ma roche en fasse la surveillance. Tout ce qui est dit ci-dessus est vrai et forme l'intégralité de mes dons à Saint-Nicolas. À mon bénéfice, chacun de mes anniversaires soit célébrés chaque année par les moines, les frères et les laïcs de leur obédience. »

A cette donation sont témoins, Joannes, Geraldus, Berengarius, Raginaldus, avec l'autorisation du comte Geoffroy le Barbu, qui est en ce temps comte d'Anjou, de son frère Foulque, son successeur potentiel.

Ici, le comte Barbu apposa sa signature en croix sous le regard de Goffredo, Foulque et Foucher, ses frères, Geoffroy fils de Foucher, Morin, Algardis fils d'Hugues Normand, Radulfe de Varennes, Marguerio, Hugues de Montigné, Guillaume Clerc.

Ici fit une croix, Foulque comte junior en témoignent Hugues de Mayenne, Aimeric de Chanone, Rotald le Breton, Israël Helinanno son neveu, Guillaume Radulphe, Hubert de Rivière, Jean fils de Seibran, Ulrique chanoine, Attone, Mabille épouse de Jean de Chinon.

Fit une croix Juliana épouse du comte Geoffroy Le Barbu.

Daté de 1060, peu après le 14 novembre, date du décès de Geoffroy Martel selon Yvonne Labande-Mailfert, (Cartulaire de Saint-Nicolas, thèse manuscrite de l'université de Poitiers, 1931, notice XIII). L'original du cartulaire est perdu, la copie originale aussi, Il en existe une copie du XVIe siècle aux ADML, H 397-22, Dom Housseau (analyse seulement) du XVIIIe siècle, collection Touraine, vol. XIII f' 20, n° 9511 et quelques autres analyses. Voir Louis Halphen, Le comté d'Anjou au XIe siècle, dans son catalogue d'acte 158 et Olivier Guillot, Le comte d'Anjou et son entourage, Paris, page 749, C 221 et 272, C 437.

Analyse de ce texte

Pour analyser ce texte, il faut d'abord le dater, car il a été écrit au moins en deux temps.

La première signature est celle de Geoffroy Le Barbu. Il est comte d'Anjou jusqu'en 1067, date à laquelle son frère Foulque Le Réchin le remplace à la suite d'une guerre et d'une sédition populaire qui va permettre à Geoffroy Le Barbu de reprendre temporairement son comté. Il est définitivement vaincu et fait prisonnier par son frère Foulque le Réchin en 1068. Le second paragraphe montre Foulque Le Réchin signant et confirmant les dons de Buhardt.

Les témoins aux deux paragraphes sont rarement cités dans d'autres actes, mais ils sont actifs entre 1060 et 1070 et ne permettent pas de dater avec certitude. Il se pose une question au sujet du témoin Israël Helianno. C'est un nom rare, et contrairement aux autres personnages, il apparaît dans plusieurs notices. Il serait un petit-neveu du Breton Clamarhoc et neveu de Rotald le Breton d'après cette notice. S'il apparaît comme tel vers 1123, il est indiqué comme un membre de la famille comtale en 1068 dans la notice et dans ce texte comme neveu de Rotald. Il apparaît une impossibilité chronologique que la relative obscurité de la vie de ce témoin ne permet pas de lever, mais de douter de son éventuelle implication, autrement que comme témoin de convenance venant à l'appui de la crédibilité de cet acte ? Par ailleurs, comme il ne s'agit pas d'un acte authentique, mais d'une copie, Dom Housseau, nous savons que ce copieur est généralement fidèle dans le corps du texte, mais que la liste des témoins n'est pas toujours respectée avec précision. Foulque apparaît bien comme successeur de Geoffroy dans le premier paragraphe consacré aux témoins, mais dans le troisième, il est indiqué comme Comte. La première partie aurait été écrite entre 1060 et 1067 ou 1068, mais sans doute au début de cette période puisque Buhardt se dit en grande douleur après la mort de Geoffroy-Martel. On peut considérer que la date serait de la fin de l'année 1060 en style angevin, c'est-à-dire avant Pâques 1061 en nouveau style.

La confirmation par Foulque ne peut guère intervenir avant 1069, tant la situation successorale est incertaine entre 1067 et 1068, date de sa victoire définitive à Brissac en avril 1068 en style angevin, donc avant Pâques 1069.

C'est avec une certaine incertitude que l'on arrive à formuler quelque datation. La signature de Juliana, seconde épouse de Geoffroy Le Barbu, n'est pas une aide, car elle survit à la déchéance de son époux et meurt à une date indéterminée.

Authenticité ?

Cette présentation inhabituelle de l'acte fait peser un doute sur son authenticité.

L'environnement de ce texte : mort de Geoffroy Martel et succession difficîle à cause de l'absence d'héritiers directs, pourrait expliquer cette présentation, mais la perte de l'original, de l'aveu même d'Olivier Guillot, fait légitimement douter de son authenticité, tout au moins de la date à laquelle il aurait été écrit. Il n'est pas inhabituel de voir les moines faire des « faux-vrais » pour conforter l'existence de dons qui n'ont pas été correctement écrits. C'est même, selon Dominique Barthélémy, une des bases des dires lors de contentieux ultérieurs.

La localisation

Telle qu'elle est décrite dans la notice, elle s'adapte tout à fait aux îles de Béhuard à cette époque.

L'île actuelle ayant été fractionnée par le cours de la Loire, il y a lieu de refuser la localisation proposée en 1931 par Yvonne Labande-Mailfert qui retenait la Roche-aux-Moines. Bien entendu, le relief de ce toponyme est tout à fait étranger à une île, quel que soit la date de l'événement. La « roche » de Buhardt existe bien sur l'île et on peut imaginer tout à fait que la domus puisse avoir été établie à proximité de ce qui en faisait une motte naturelle. Le toponyme La Bigottière est présent tant sur la commune actuelle de Rochefort que sur celle de Savennières. Mais c'est une appellation courante et la proximité de l'une ou de l'autre avec les îles donne un sens à cette donation. Quant aux viviers, ils sont généralement, en ce XIe siècle, inclus dans le lit mineur du fleuve. C'est un enclos entouré de murs de pierre sèche, recouvrable par crue et dont l'exhaure est alors appelée « écluse ». C'est là que sont posés les fîlets pour la pêche et éventuellement la sortie pour les bateaux. Les moines de Saint-Nicolas attachent une importance particulière au contrôle de l'eau. C'est non seulement un lieu de pêche rémunérateur, mais aussi un justificatif au péage. Ce don revêt une importance significative, d'autant que le texte prévoit l'extension de moulins utilisant sans doute le courant (moulins sur bateaux plus probables que moulins pendus). La qualité du don et son importance économique justifieraient aussi bien la présence de témoins prestigieux que la fabrication d'un « faux » plus ou moins vrai.

Il convient de souligner l'intérêt particulier apporté par les moines de Saint-Nicolas aux aménagements de rivières. Non seulement ils se font attribuer, lors de la création de l'abbaye, le Brionneau qui débouche dans l'actuel étang Saint-Nicolas, mais encore, complétant directement le don présumé de Buhardt, Foulque V dit de Jérusalem donne l'eau qu'il possède à Béhuard pour améliorer leur canal et leurs moulins, pour la subsistance des moines et pour l'amour de Jean, médecin, et moine de Saint-Nicolas. Cette donation contredit en partie celle de Geoffroy-Martel aux chanoines de Saint-Laud et sera à l'origine de nombreux contentieux.

Qui est ce Buhardt

Qui apparaît dans ce texte, mais qui n'a pas d'autres interventions dans les textes des Cartulaires angevins ? Son anthroponyme est assurément d'origine germanique. Ce n'est pas rare de trouver des noms rappelant une origine franque, vraie ou fausse, dans l'entourage Comtal. Ils peuvent être aussi bien des milites, véritables mercenaires qui prêtent leur force et leur qualité guerrière au comte. Il faut se rappeler qu'il n'entretient pas d'armée régulière, mais fait appel soit à l'Ost, service rendu par les vassaux, obligatoire mais limité dans le temps, soit à des mercenaires payés. Ce sera l'une des forces du comte-roi Henri II de lever, grâce à ses revenus, des armées de mercenaires, plus fidèles et plus constants que les vassaux en Ost. Il est vraisemblable que Buhard ait été un mîles, quoique le texte ne l'indique pas. Mais il s'agit d'une copie tardive, faite probablement en un temps où le terme de mîles a été oublié et remplacé improprement par chevalier. On peut citer dans l'entourage du comte des personnages comme Robert le Bourguignon, proche des Capétiens et fortement possessionné en Anjou, ou plus ancien, Renaud-le-Thuringien dont les noms indiquent l'origine germanique. Ce dernier possède aux alentours de l'an mil de vastes domaines dans les Mauges. Il ne faut pas croire que l'immigration, notamment des puissants, ait été absente de ces siècles. Elle est de plus favorisée par les liaisons hypergamiques entre les familles puissantes, comme en témoigne la politique menée par les comtes d'Anjou en la matière. La dernière épouse de Geoffroy-Martel n'est-elle pas Adèle la Teutonique. Il n'est pas impensable qu'elle fût accompagnée d'une suite germanique.

Qui apparaît dans ce texte, mais qui n'a pas d'autres interventions dans les textes des Cartulaires angevins ? Son anthroponyme est assurément d'origine germanique. Ce n'est pas rare de trouver des noms rappelant une origine franque, vraie ou fausse, dans l'entourage Comtal. Ils peuvent être aussi bien des milites, véritables mercenaires qui prêtent leur force et leur qualité guerrière au comte. Il faut se rappeler qu'il n'entretient pas d'armée régulière, mais fait appel soit à l'Ost, service rendu par les vassaux, obligatoire mais limité dans le temps, soit à des mercenaires payés. Ce sera l'une des forces du comte-roi Henri II de lever, grâce à ses revenus, des armées de mercenaires, plus fidèles et plus constants que les vassaux en Ost. Il est vraisemblable que Buhard ait été un mîles, quoique le texte ne l'indique pas. Mais il s'agit d'une copie tardive, faite probablement en un temps où le terme de mîles a été oublié et remplacé improprement par chevalier. On peut citer dans l'entourage du comte des personnages comme Robert le Bourguignon, proche des Capétiens et fortement possessionné en Anjou, ou plus ancien, Renaud-le-Thuringien dont les noms indiquent l'origine germanique. Ce dernier possède aux alentours de l'an mil de vastes domaines dans les Mauges. Il ne faut pas croire que l'immigration, notamment des puissants, ait été absente de ces siècles. Elle est de plus favorisée par les liaisons hypergamiques entre les familles puissantes, comme en témoigne la politique menée par les comtes d'Anjou en la matière. La dernière épouse de Geoffroy-Martel n'est-elle pas Adèle la Teutonique. Il n'est pas impensable qu'elle fût accompagnée d'une suite germanique.

Par contre, la précision de « breton » est plus surprenante et l'on ne peut qu'émettre l'hypothèse que ce Buhardt ait été au service de Geoffroy-Martel lors de ses guerres dans l'Ouest, comme vers Craon et le sud de la Normandie, territoires dont la possession n'est pas très nettement rattachée à un comté.

![]()

Gérard : Le moine.

Qui sont les rédacteurs et le curieux rôle de Gérard le moine ? Ce sont bien sûr les moines de Saint-Nicolas, que la notice ait été ou non contemporaine du don. Mais la mention de Gérard le Moine comme devant vivre avec Buhardt et en même temps surveiller ou plus certainement s'assurer de la bonne gestion des biens donnés, est tout à fait inhabituelle. Buhardt est marié comme indiqué au début du texte et sa femme ne joue aucun rôle dans cette affaire. Le cas du décès de Buhardt dépouille totalement celle-ci des biens de son époux, et cela sans aucune contrepartie. On ne sait pas si elle est possessionnée. Souvent dans ce genre de texte, il est prévu que la veuve entre dans un couvent, mais ces entrées ne se font pas sans contrepartie et des dons sont prévus pour parer à cette éventualité. Le moine Gérard n'est cité dans aucun autre texte du cartulaire, ce n'est donc pas un dignitaire de l'abbaye. On peut s'arrêter sur la précision de l'habitat de Gérard. Buhardt écrit qu'il vit avec lui « in rupe mea », sur ma roche, mais pas dans sa domus. Il est plausible de voir dans ce texte une proximité, mais non une cohabitation qui aurait pu prêter à bien des questions. Nous sommes aussi à une époque où le nombre de frères convers est important et ils sont presqu'exclusivement dédiés au travail manuel. Il se peut que nous nous trouvions dans ce cas.

Le don, dans les mentalités de la seconde partie de ce siècle, est le moteur essentiel non seulement de l'économie des abbayes, mais encore de l'économie du salut.

La théologie augustinienne avait insisté sur la notion de péché originel et sur le caractère peccamineux des hommes. C'est, amplifié par les écrits apocalyptiques, un état d'angoisse vis-à-vis de l'au-delà qui s'étend sur la société. La peur de la mort et surtout de la mort subite, sans les secours de l'Église, qui ressort de la violence et de la précarité de la vie dissociée de la vieillesse, va contribuer à faire éclore l'idée du purgatoire. C'est un espace rude, mais consolant, car il est temporel. Cette nouvelle vision va entraîner l'accroissement du don comme « assurance » sur l'au-delà, la participation aux oeuvres des saints et donc la proximité avec la vie sanctifiante des moines. C'est bien dans ce cadre que nous nous trouvons. Buhardt ne demande rien d'autre en échange que la commémoration, par des prières, de sa mort, et ce par les moines et leur entourage. On voit poindre le nécessaire souvenir pour sanctifier la mort. Nous entrons dans ce qui a été décrit comme le « commerce de la mort »par l'Église.

Dans un premier temps, comme ici, ce sera le souvenir chronologique et l'inscription au Migravit des moines qui est privilégié, mais bientôt, ce souci sera complété et remplacé par l'effet cumulatif des messes, source de revenus et de consolation. Pour les théologiens de ce temps, le don aux moines, pauvres de Dieu comme ils se nomment, c'est le retour à Dieu de ce qu'il a prêté aux hommes leur vie durant. Les biens matériels ne sont qu'un usufruit, non une possession.

En conclusion, ce texte est sans doute un « faux-vrai » s'essayant à parer aux contentieux entre le chapitre Saint-Laud et l'abbaye Saint-Nicolas. Mais en dehors de l'intention de faciliter les transactions à venir, il montre d'une part l'intérêt de Saint-Nicolas pour l'aménagement fluvial, une réalité géographique et économique, et enfin il fait ressortir la culture des moines visant à entretenir la crainte, qui leur est profitable, d'une possible damnation dont ils possèdent l'antidote.

Source : Histoire des Coteaux de Loire et de Maine (Michel Pecha)

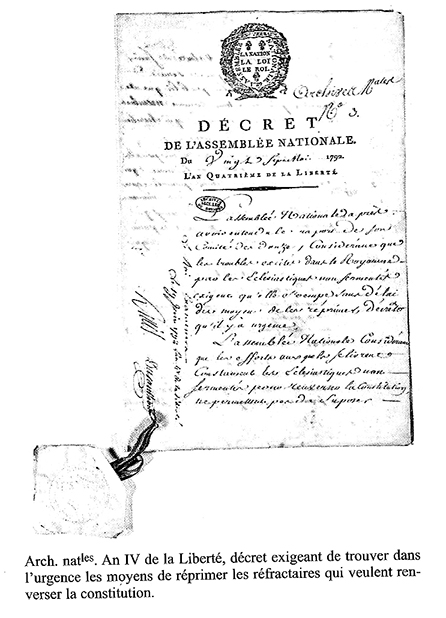

Document datant de 1076

Charte : Béhuard le Breton (...) a donné, à l'abbaye Saint-Nicolas d'Angers, deux Isles sur la Loire, dont la Roche-Béhuard.

Le comte Foulques (le Réchin), qu'on ramenait blessé du siège de La Flèche en descendant le Loir, a voulu récompenser immédiatement le prévôt d'Angers, Girard Folet, qui avait sauvé son embarcation au passage de la « porte » de Corzé et lui a donné une pêcherie à la Roche-Béhuard, que le prévôt voulait offrir à l'abbaye Saint-Nicolas. Peu après qu'il eut reçu du comte Foulques le Réchin une pêcherie à la Roche-Béhuard, puis en ait donné la moitié à l'abbaye Saint-Nicolas d'Angers, Girard Folet a accepté, moyennant 6 livres, de donner au monastère l'autre moitié avec l'autorisation du comte.

Source :. Le comte d'Anjou et son entourage : Éditions Picard

PEUPLEMENT ET MOTTES

De rares mottes ont été érigées sur des accidents de relief naturels. C'est le cas de la Roche de Buhard-le-Breton sur l'île de Béhuard, probablement là où se trouve l'église actuelle, construite au XVe siècle. Il s'agit de l'utilisation d'une roche, probable vestige d'une cheminée volcanique, d'une forme tronconique d'un peu plus de 10 m de hauteur.

Les mottes qui demeurent aujourd'hui sont rarement élevées à proximité des villages. Il convient de se garder d'en tirer une quelconque conclusion. En effet, sur les mottes repérées, soit près de 40 %,ont été construites en bordure de village : Belle-Noue, bien sûr, autour de laquelle Matthieu Giraud et Ulger vont ériger une paroisse ; Armaillé et Nyoiseau où des mottes sont attestées, mais ne sont pas localisées avec certitude. Pour Nyoiseau, le Cartulaire relève sa proximité avec l'abbaye, donc avec le village Béhuard où la Roche est au centre de l'île au milieu de l'actuel village. Au Plessis-Macé, la motte initiale se trouve aussi en bordure de village. La motte de La Possonnière est à côté de l'église paroissiale, ancienne chapelle castrale. La Salle à Saint-Georges-sur-Loire, qui a disparu sous les progrès de l'urbanisation, était proche de l'abbaye. La Forêtrie à Saint-Jean-de-Linières, autre motte disparue, était en bordure de l'agglomération. Le Château de Saint-Michel, ancienne paroisse et actuellement sur la commune de Saint-Michel-et-Chanveaux, était dans le territoire du village. La Guerche à Savennières, qui a peut-être été transformée en motte vers le XIe-XIIe siècle, se trouve entre église et Loire, dans une zone probablement rapidement habitée.

L'existence d'autres mottes en agglomérations et ayant disparu par suite de l'extension des villages ou de leur transformation par les notables ou les seigneurs successifs en habitats, ne peut n'y être méconnue, ni pouvoir être quantifiée. Sur l'échantillon, est-il vraiment représentatif ? qui a été recensé, une part significative a fait l'objet d'une construction avant la création du peuplement villageois. C'est le cas pour Belle-Noue, qui fait l'objet d'un contrat spécifique de peuplement, mais aussi de Béhuard dont la roche est in insula mea sans autre mention d'habitat que la propre maison de Buhard le Breton. Nyoiseau était établie avant l'abbaye, soit probablement avant la création d'une agglomération, puisque les textes précisent que l'ermite Salomon s'établit dans une zone déserte. Bien entendu, cette assertion doit être prise avec précaution : la présence d'une motte, fut-elle isolée, prouve que le territoire de la future abbaye n'était pas si désert que Salomon veut bien le proclamer en utilisant une formulation toute faite et récurrente de la création des abbayes. Un cas identique a pu se produire à Saint-Georges-sur-Loire avec la motte de La Salle. Il n'est malheureusement pas possible de déterminer si cette motte a disparu lors de la création de l'abbaye et si l'agglomération de Saint-Georges ne se développe qu'après l'arrivée des chanoines réguliers de Saint-Augustin, venus de l'abbaye de La Roë, à la seconde moitié du XIIe siècle.

Les mottes symboles de la puissance de la noblesse émergente seraient la motivation de leur construction à côté de la résidence seigneuriale ou au milieu des terres contrôlées. À Béhuard, l'utilisation d'un rocher pour élever une motte, est dite à côté de la maison de Buhard-le-Breton.

![]()

Le devenir des mottes

Les mottes n'ont que peu d'influences dans le long terme, tant du point de vue de l'organisation sociale que du paysage et de l'économie. Elles disparaissent du paysage, les châteaux reviennent dans la mouvance comtale et les croisades sont un espoir puissant, non seulement de salut éternel, mais encore d'enrichissement.

Comme nous l'avions relevé, les mottes étaient le symbole de l'action individuelle des nouveaux dominants. Elles s'inscrivaient dans une dynamique d'une évolution autarcique, méconnaissant le développement des échanges. Or le centralisme Plantagenêt s'inscrit dans une autre perspective. Aussi les mottes déclinent apparemment vers la fin du XIIe siècle. Les mentions rares des mottes ont quasiment disparues des textes. Nous ne connaissons pas leur destin.

Pour trois d'entre elles, nous pouvons l'imaginer. La motte de Buhard-le-Breton, mîles, avait été donnée par son propriétaire à l'abbaye Saint-Nicolas, peu de temps après la mort de Geoffroy-Martel. Cette motte, que l'on peut localiser sur l'actuelle île de Béhuard, occupait probablement le site de l'actuelle église(..donavi...duas scilicet insulas, unam in qua est rupes et domus mea et capella mea, alteram in qua sunt pascua pecorum et boscus ). Le texte précise bien que Béhuard était divisée en plusieurs îles, vraisemblablement cinq. L'indication de Rupes est significative de l'importance de l'élévation pour le donateur Buhard-le-Breton. Il indique aussi que la Capella était érigée en dehors de la roche dont la surface sommitale n'est pas très grande. L'église actuelle couvre une surface supérieure en utilisant des soubassements de pierre.

C'est le seul emplacement élevé de l'île, il était et demeure hors d'eau, même dans les crues les plus fortes. Il occupait le sommet érodé d'une cheminée volcanique, comme le château voisin de Rochefort. Or ce site a été occupé, postérieurement et à une date imprécise, par la construction d'une église. Il est probable que ce fut assez rapidement le cas, les moines n'ayant pas l'utilisation d'une structure de défense et de domination. Au contraire, ce lieu a été très rapidement utilisé comme centre de pèlerinage à la Vierge. (Pour Célestin Port, qui ne donne pas ses sources), le site a été occupé par un temple dédié à une divinité marine dès l'antiquité. Il relève que le duc de Bedford, régent de France (1422-1435), délivrait au XVe siècle des sauf-conduits pour ce pèlerinage. À la fin du XVe siècle, Louis XI fera des dons à l'église de Béhuard.

La disparition des mottes

Les mentions de mottes qui étaient fort rares disparaissent totalement à la fin du XIIe siècle. L'habitat qui y était joint n'a pas survécu. Si l'on prend comme exemple la motte du mîles Buhard-le-Breton dans l'île de Béhuard, elle n'est plus indiquée après la donation de 1060.

Sans doute, comme le relève le texte, Buhard-Le-Breton a continué d'y résider durant sa vie. Mais lors de son décès, elle est retournée à l'abbaye Saint-Nicolas. Les moines n'y ont pas établi de prieuré ni même de paroisse. Celle-ci n'apparaît que fort tardivement à l'époque moderne, après avoir été un lieu de pèlerinage. Elle reste attachée sous Louis XI à la paroisse de Denée, elle-même implantée sur la rive sud de la Loire (Comme l'indique une épigraphie dans l'église actuelle de Béhuard, rappelant la donation de Louis XI et l'obligation des chanoines de Denée de desservir ce lieu de culte).

Béhuard La Roche

La notice XIII du Cartulaire de Saint-Nicolas d'Angers vers 1060 rapporte le don par Buhard-le-Breton, un mîles, de tous ses biens aux moines de Saint-Nicolas. Il énumère ceux-ci et en particulier une île unam in qua est rupes et domus mea et capella mea. Ces termes sont significatifs de l'existence d'une demeure seigneuriale et d'une motte. Le terme de rupes indique l'existence d'une motte, même s'il s'agit d'un symbole de puissance plutôt que d'une réelle défense. Contrairement à certaines affirmations, il ne peut s'agir que de la roche située sur l'actuelle île de Béhuard, là où est érigée l'église actuelle et qui date du XVe siècle. Le socle de la motte est constitué des restes d'une cheminée volcanique, semblable à celle de l'île de Rochefort entre Louet et Loire. La taille est modeste et d'environ 20 m de diamètre avec une élévation inférieure à 10 mètres en son point le plus élevé. Ce site est au-dessus des plus hautes crues connues de la Loire, ce qui n'est pas le cas du reste de l'île.

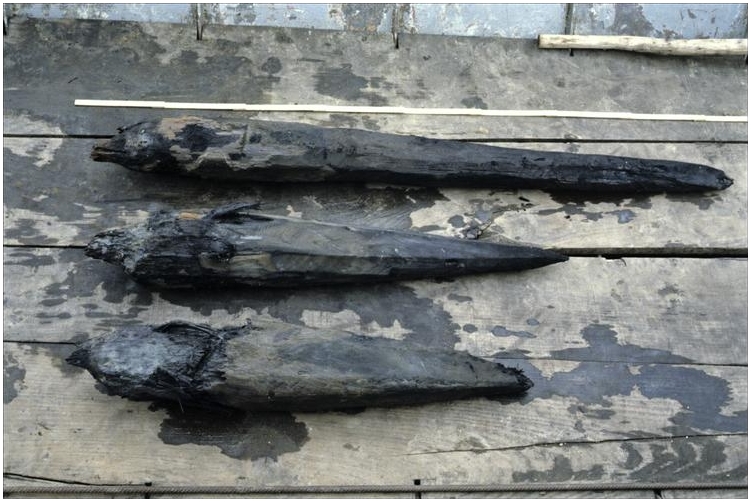

Découvertes à Béhuard

La famille des haches à talon est une des sept familles de la typologie des haches de l'Âge du bronze. La hache à talon comporte deux parties distinctes, le talon qui est la zone d'emmanchement et la lame qui prolonge le talon. Cette famille apparait sporadiquement en plusieurs régions à la fin du bronze ancien. Elle se développe au cours du bronze moyen (vers 1400-1200 av. J.-C.) dans toute l'Europe. Elle se prolonge jusqu'au bronze final, spécifiquement sur la façade atlantique du continent et particulièrement en Bretagne où l'on a trouvé plus de deux mille haches à talon. La famille des haches à talon est classée en deux grands groupes, à butée incomplète et à butée complète. Le groupe à butée incomplète comprend deux types, dont le type à écusson auquel est apparenté un exemplaire du Trésor de Plélan. Le groupe des haches à butée complète comprend neuf types, dont trois types spécifiquement bretons. (Le Musée archéologique de Nantes)

La famille des haches à talon est une des sept familles de la typologie des haches de l'Âge du bronze. La hache à talon comporte deux parties distinctes, le talon qui est la zone d'emmanchement et la lame qui prolonge le talon. Cette famille apparait sporadiquement en plusieurs régions à la fin du bronze ancien. Elle se développe au cours du bronze moyen (vers 1400-1200 av. J.-C.) dans toute l'Europe. Elle se prolonge jusqu'au bronze final, spécifiquement sur la façade atlantique du continent et particulièrement en Bretagne où l'on a trouvé plus de deux mille haches à talon. La famille des haches à talon est classée en deux grands groupes, à butée incomplète et à butée complète. Le groupe à butée incomplète comprend deux types, dont le type à écusson auquel est apparenté un exemplaire du Trésor de Plélan. Le groupe des haches à butée complète comprend neuf types, dont trois types spécifiquement bretons. (Le Musée archéologique de Nantes)

Source : Société préhistorique française no 10 1921

Vue de trois pieux de bois, trouvés à Béhuard, un à section carrée et deux à section polygonale.

(Fouille P. Grandjean/Drassm)

![]()

FERRÉTISATION MODERNE DES SABLES.

Dans tout le tronçon examiné ici, on rencontre assez souvent un faciès de sables, généralement grossiers, absolument normal comme composition minéralogique, mais dont les grains sont assez fortement liés par un ciment ferrugineux.

Il s'ensuit une roche ferme, de couleurs rouges vives et noirâtres ; cette dernière teinte ferait croire à la présence de manganèse comparée à ces roches superficielles si fréquentes sur les territoires primaires de la région et connues sous le nom de grisou ; mais une analyse a montré qu'il n'en était rien, le manganèse n'ayant pas été trouvé dans un échantillon typique. Cette roche a été rencontrée auprès du niveau d'étiage actuel, en particulier aux vieux puits de l'île aux Chevaux et des Aireaux, Elle a été recueillie au sein des sables, dans un puits à Béhuard.

Source : SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE Scientifique et Littéraire-DU VENDOMOIS

DÉVELOPEMENT DE BEHUARD

Dévotion à Notre Dame de Béhuard.

Il est difficîle de penser que le renom de Béhuard aurait eu du mal à franchir les limites angevines sans la faveur du Roi Louis XI.

Propriétaires de l'île

Mais qui possède les droits seigneuriaux sur Béhuard, avant la Révolution ?

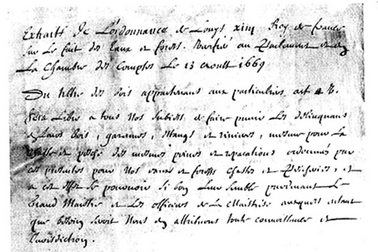

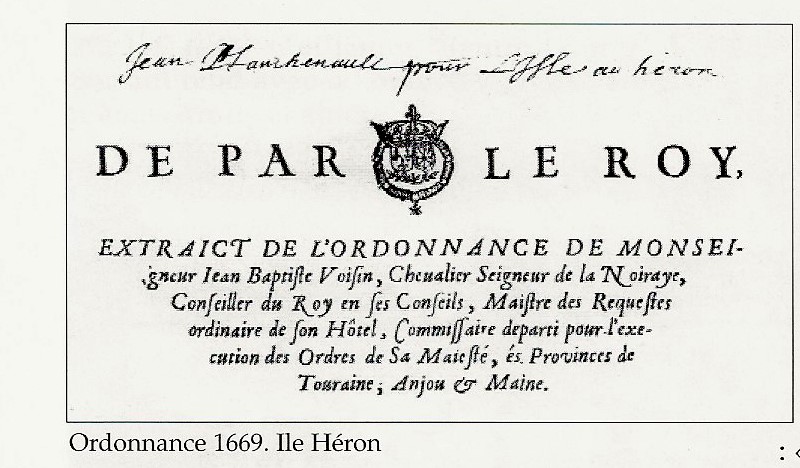

Béhuard est une île sur la rivière Loire, mais à qui appartiennent les eaux, les îles, les rives, les accroissements ? Depuis longtemps, le Roi a la propriété éminente des eaux et forêts. Louis XIV et son ministre Colbert, contrôleur général des finances, créent « la grande Ordonnance de 1669 » portant règlement général sur le fait des « Eaux et Forêts ». Le Roi a besoin d'argent. Colbert va réorganiser et faire respecter les droits royaux sur les eaux, forêts, prés communaux, rivières, chemins, levées. Louis XIV délègue « connaissance et juridiction » à ses sujets, seigneurs hauts justiciers, sous la tutelle du grand maitre et des officiers de la maitrise des « Eaux et Forêts ».

Extrait de l'ordonnance de Louis XIIII (XIV), sur le fait des eaux et forêts, vérifié au Parlement et à la Chambre des comptes, le 13 aout 1669.

Du titre des bois appartenant aux particuliers (art. V),il sera libre à tous nos sujets (possesseurs de fiefs) de faire punir les délinquants en leurs bois, garennes, étangs et rivières, même pour la chasse et la pêche et à cet effet, se pourvoir, si bon leur semble, par devant le grand Maitre et les officiers de la Maitrise, autant que besoin serait. Nous en attribuons toute connaissance et juridiction. (Arch. Serrant, liasse 243)

Suite à la déclaration du roi, «il est demandé aux possesseurs des îles, ilots et autres biens : atterrissements, accroissements, droits pèche, péages, passages, ponts, bats et autres droits édifices construits sur la rivière de Loire et autres navigables sur la généralité de Touraine, Anjou , Maine (division administrative de l'époque) de déclarer au fermier des domaines de sa majesté la quantité de biens possédés par eux et seront tenus de fournir les copies des originaux de leurs titres sous peine de la saisie de leurs biens... Ordonnance lue et publiée par cures qui devront fournir un certificat.

(Archives Serrant, liasse 242).

Jean Planchenault, propriétaire de l'île du Héron, près de Saint-Gemmes-Loire, s'est exécuté : il a calculé les revenus de ses biens sur la base, à valoir sur un an, de 20 livres par arpent de terre labourable, de 200 livres par moulin à bled, de 100 livres pour un moulin à papier, à tan et à foulon, puis a transmis ses titres de propriété et sa déclaration à son seigneur-justicier au greffe du comté de Serrant. En cas d'erreur, il risquait 500 livres d'amende.

Les terres de Béhuard et de la Roche aux-Moines

En 1431, Yolande d'Aragon, veuve du duc Louis II d'Anjou, est seigneur propriétaire du château et châtellenie de la Roche-aux-Moines,  alias Roche-au-Duc (rappel d'appartenance au duché d'Anjou).Elle vendit la terre, les titres et droits attenants à Jean de Brie, seigneur de Serrant. De ce jour, la châtellenie avec ses dépendances est assujettie aux obéissances féodales et seigneuriales dues à Serrant. En 1481, le roi Louis XI, pour récompense des services rendus par Ponthus de Brie, voulut que cette terre de la Roche s'appelât la Roche-de-Serrant.

alias Roche-au-Duc (rappel d'appartenance au duché d'Anjou).Elle vendit la terre, les titres et droits attenants à Jean de Brie, seigneur de Serrant. De ce jour, la châtellenie avec ses dépendances est assujettie aux obéissances féodales et seigneuriales dues à Serrant. En 1481, le roi Louis XI, pour récompense des services rendus par Ponthus de Brie, voulut que cette terre de la Roche s'appelât la Roche-de-Serrant.

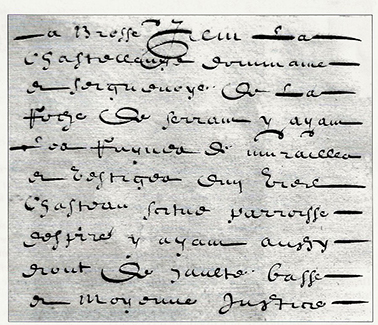

Le 12 avril 1540, Péan de Brie s'avoue sujet du roi pour son chastel, chastellenie, fief, terre et seigneurie de la Roche de Serrant avec ses dépendances. (ADML E1832. Notes de Audouys)

«Item, la chastellenye, domaine et seigneurye de la Roche de Serrant y ayant les ruynes de murailles et vestiges d'un vieil chasteau scitué parroisse d'Espiré, y ayant aussy droict de haulte, basse et moyenne justice foncière, prévosté, etc, etc... rentes et debvoirs fonciers et féodaux par grains et deniers, poulailles, bans et corvées, droictz de servitudes, droictz de primevertz (première pêche) de poissons et autres proficts honorifiques de ladicte châtellenie de la Roche de Serrant en l'estendue des parroisses d'Espiré, Sapvenierre, Bouchemaine, St Georges sur Loire, St Martin du Fouilloux, St-Nicollas les Angers, la Trinitté de la ville d'Angers, Apvrillé, Mozé, Ste lame sur Loire et autres...»

(Arch. Serrant, liasse 206)

![]()

En 1633, le roi Louis XIII accorde à Bautru,

Futur seigneur de Serrant, des droits sur les nouveaux accroissements et îles qui se sont formés dans la rivière de Loire.

« De par le roi, le sieur Bautru, conseiller en notre conseil d'Etat, et conducteur de nos ambassadeurs, nous ayant requis à lui accorder, de lui faire don des îles et accroissements qui se sont faits dans les rivières de la Loire et du Cher... je sais que son mérite vous est connu... comme il me fait l'honneur de m'aimer et que je suis obligé de rechercher les occasions de le servir, j'ai estimé... que je devais vous convier de lui rendre sur cette affaire, les offices que j'ose me promettre de cette courtoisie... que je ressentirai cette faveur comme si elle m'était faite à moi-même...» Signé : LOUIS

(Arch. Serrant, liasse 242)

En 1636, Bautru acquiert la seigneurie de la Roche-de-Serrant comprise dans la vente de toutes les terres du comté de Serrant .

Les droits d'eaux et d'accroissements sur la Loire dépendants de la Roche-de-Serrant s'étendent de Saint-Saturnin-sur-Loire jusqu'à Savennières.

Toutefois, la Loire étant une zone économique intense, des espaces sont réservés à l'évêque d'Angers (seigneur de Saint-Alaman), à l'abbaye Saint-Aubin, au seigneur de Murs, au chapitre Saint-Laud pour l'exploitation des moulins et des pêcheries.

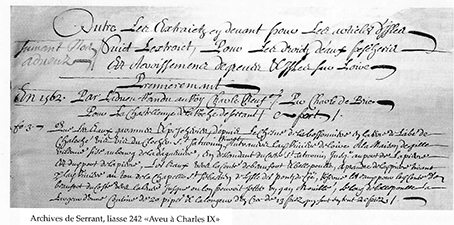

Un document provenant des Arch. de Serrant, liasse 242, nous renseigne sur ce sujet :

1er : En 1563, Charles de Brie, seigneur des fiefs de Serrant rend aveu au roi Charles IX pour la châtellenie de la Roche-de-Serrant.

1er : En 1563, Charles de Brie, seigneur des fiefs de Serrant rend aveu au roi Charles IX pour la châtellenie de la Roche-de-Serrant.

« Outre... suict l'extraict pour les droictz d'eaux, pescheries et accroissemens de grèves et isles sur Loire ».

Que les eaux, garennes et pêcheries depuis le chêne de la Bossonnière en la terre de l'abbé de Chaloché vis-à-vis du clocher Saint Saturnin jusques à la Coupehardière au-dessous des Ponts de Cez m'appartiennent.

Depuis ledit toit de la chapelle St Sébastien de l'île des Ponts de Cez jusques à la Coupehardière au-dessous des Ponts de Cez, ces eaux m'appartiennent ;

Depuis ladite Coupehardière en contreval du côté de la vallée jusqu'à la maison feu Jean Laguette au village de l'île Embardiere (Lombardières), paroisse de Rochefort, et dudit lieu tirant au travers de la rivière au clocher St Romain de Saveniere, réservé au sgr de Meurs (Murs) le long de sa terre treize pieds de large.

Réservé aussi du côté de Ste lame depuis la Coupehardière au travers la rivière jusques au dessous du Port Thibault à une borne et depuis ladite borne étant au-dessous de ladite roche de Serrant du Port Thibault tirant contre-val jusques au chêne Besland, les eaux m' appartiennent.

Et depuis le chesne Besland jusqu'à la borne Hamonneau qui est la pointe des doictz (duits) de Ruzebourg, ces eaux m'appartiennent.

Sont et réservés au long des duits pour les doyens et chapitre, seigneur de Ruzebourg, joignant les terres de Ruzebourg la longueur d'une centine étant au long desdits duits et la longueur d'un croc de treize pieds au travers desdites eaux pour réparer lesdits duits seulement et non pour y pêcher et du bout desdits duits tirant à la pierre tendue de Bécherelle au-dessous de Chantourteau, du côté de Bescherelle et depuis Bescherelle toutes les eaux de la rivière au travers d'icelles m'appartiennent.

Et en tirant contre val jusques au clocher St Romain de Savenières dont je jouis et fait pêcher, etc. »

2e. En 1645, Guillaume Bautru, comte de Serrant, rend aveu à Louis XIV ; il déclare les mêmes droits et ajoute :

« Item, ai droit de port et de passage tant à chaland que charrière sur mesdites eau.

Item, en outre mes anciennes îles et accroissements, j'ai droit par toutes mesdites eaux tant au-dessus desdits Ponts de Céz qu'au-dessous de prendre et d'appliquer à moi les grèves, îles et accroissements nouveaux qui se trouveront, à les planter ou les faire planter ou à les bailler à telles personnes à cens, rentes et devoirs et à payer à moi et à ma recette de ma châtelenie de la Roche de Serrant.

Item, j'ay le droit sur les épaves et challans chargez ou vides etc.

Guillaume Bautru doit avouer au Roi la nature et les revenus de ses biens. Il sera imposé en conséquence et devra payer des redevances. En échange, ainsi que nous le révèle le document, il bénéficie de tous les droits du Roi sur ses fiefs, dont celui d'arrenter ses terres, ses eaux et autres.

Nous n'allons citer que quelques-unes de ces îles et grèves de Loire situées entre Saint-Saturnin et Savennières :

- près Juigné, la belle île de Serrant, les Butasseaux, l'île du Désert à la Pusselle

- L'île naissante entre l'île au Bourg et l'île Merdière

- L'île Torchon au-dessus des Ponts de Céz, l'île du Buisson

- L'île Godard du côté de la vallée de Fosse (Les Jubaults), l'île Maugin vis-à-vis Ste Gemme, l'île du Port Thibault et les grèves,

- L'île nommée les Vannes, alias l'île des Chauveaux,

- L'accroissement du sieur Fouscher, situé entre le Buisson Chef d'oeil, le Buisson des Chauveaux, les îles Collas, du Conté et des accroissements desdits Bonnamis.

- Une portion de l'île Chevrière.

- Les îles Miot, Pichery et l'île Neusve.

- Les îles aux Geuz, Chamboureau, L'île Madame.

- L'île aux joyaux.

- Les îles Bigottière, Doussard - Le port Godard.

- L'île des Loges, alias les îles Laguette, du Sept, Piau et Patarin.

- L'île du Champ Doiseau - L'accroissement de la Tour - La taille Moreau, une portion au dessous de la chapelle aux Jobeaux,

- L'île Béhuard, partie de laquelle est la chapelle.

- L'île appelée Sainte Marie en dessous dudit Béhuard, laquelle appartient à madame abbesse du Ronceray (Le Merdreau).

Une pêcherie apellée l'écluse en la boire du Louet. (La plupart des îles et accroissements portent en général le nom de son premier preneur, exemple : « Torchon » ; par contre l'île des « Loges » a changé plusieurs fois de nom).

Guillaume Bautru conforte ses droits de seigneur, conformément aux aveux rendus au Roi par lui-même et ses prédécesseurs, sur une grande partie des eaux de la Loire entre Saint-Saturnin et Savennières. Ses successeurs les conserveront jusqu'à la Révolution.

Mais il devra se battre pour garder son autorité sur cette portion de Loire si convoitée et, comme nous le verrons plus tard, ce ne sera pas de tout repos.

Droits du Seigneur de Serrant

La limite des droits du seigneur de Serrant, sur les eaux de la Loire était située au niveau de la pierre de la Mouillardière, vis à vis la queue de l'île de Béhuard.

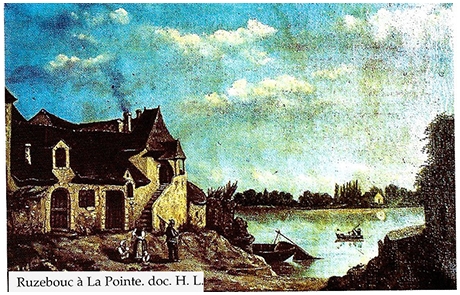

Un document, daté de 1719, sorti des Arch. de Serrant liasse 1026, raconte qu'avant « que les bureaux (des fermes) fussent à la Pointe, les bateaux étaient obligés de s'arrêter à cette pierre de la Mouillardière pour aller acquitter à Savennières où était le bureau dans la maison du Frêne appartenant à monsieur Dargonne, conseiller honoraire au présidial ; anciennement la queue de l'île de Béhuard descendait jusqu'au droit de cette pierre.

Cette pierre a été enlevée et placée sur le boulevard de la Possonnière ; c'était bien une borne car on y trouva dessous du carreau et de l'ardoise... plusieurs personnes l'ont vue et même, Pierre Vételé qui la charroya avec 24 bœufs dit qu'elle était plantée sur bout. Cette pierre serait celle dont parle l'aveu qui déclare en raison de droits sur les eaux : « ainsi à prendre depuis Bécherelle, tirant contre val, vis à vis le château (de la Roche-aux Moines) jusque à la pierre de la Mouillardière».

Il y avait un problème à l'époque : la borne, elle, restait en place ; par contre la rivière Loire diminuait chaque année la queue de l'île de Béhuard. Il a été proposé de dresser un procès-verbal pour marquer la limite d'étendue des eaux de la Roche-de-Serrant et faire planter une nouvelle borne

![]()

Les conflits sont fréquents pour la propriété de la terre.

Les rapports de procédures sont nombreux.

Chacun devra « exhiber » ses titres devant l'autorité judiciaire, en l'occurrence le service des Eaux et Forêts, qui les examinera pour leur conférer ou non une légitimité. Les faux sont fréquents.

Pour illustrer notre propos nous allons citer trois rapports extraits des Archives de Serrant :

1ere affaire : Chapitre St-Laud contre Comte de Serrant pour l'île Chevriere (Arch. Serrant 242) octobre 1664. Procès-verbal fait par Boumier, notaire royal, à Angers, suite à procès en cours ; par devant les seigneurs des requêtes du Palais à Paris pour raison de certaines grèves et accroissements trouves dans la rivière de Loire en queue d'île Chevriere.

Les vénérables chanoines du chapitre de l'église royale et collégiale de St-Laud-les-Angers ont formé opposition prétendant que l'île Chevriere leur appartenait toute entière, de même la moitié des eaux de la rivière Loire à cause de leur seigneurie et châtellenie de Bouchemaine et Ruzebourg.

Le comte Guillaume de Bautru, chevalier, seigneur de Serrant, chancelier, garde des sceaux, et chef du conseil de monsieur d'Orleans, frère du roi, soutient que les sieurs de St-Laud n'ont là aucun droit d'accroissements ni pêcheries dans la rivière de Loire, que toutes les eaux, îles, accroissements, pêcheries lui appartiennent au dedans des bornes et limites, aveu rendu au roi tant par ses prédécesseurs, seigneurs de la Roche de Serrant, alias la Roche au Duc.

S'ensuit une description des lieux, des essais d'arrangement.

II est décidé que M. Le Boultin, conseiller en la Cour, rapporteur du procès, descendrait sur les lieux et qu'en sa présence il serait fait figure et description des choses par un peintre ; les titres de chacune des parties pourraient être confrontées avec ladite figure.

Un arrangement amiable est conseillé afin d'éviter les grandes longueurs et frais et terminer ledit procès, paix et amour nourrir entre eux. Des huissiers maitres-arpenteurs vont se transporter à cheval sur les lieux. Des bornes vont être plantées. Nous possédons le rapport d'arpentage ; il nous reste à trouver le plan.

Rappel : La seigneurie de « La Roche-de-Serrant » nominée autrefois « La Roche-au-Duc » et auparavant « La Roche-aux-Moines » dépend du comte de Serrant.

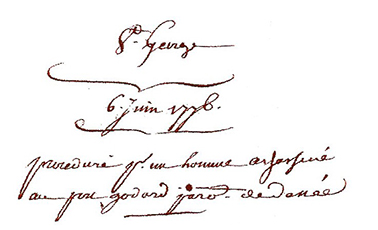

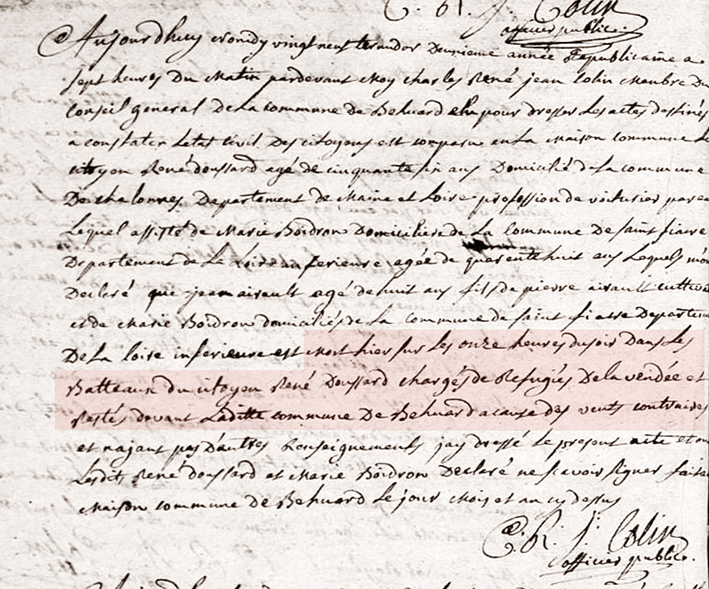

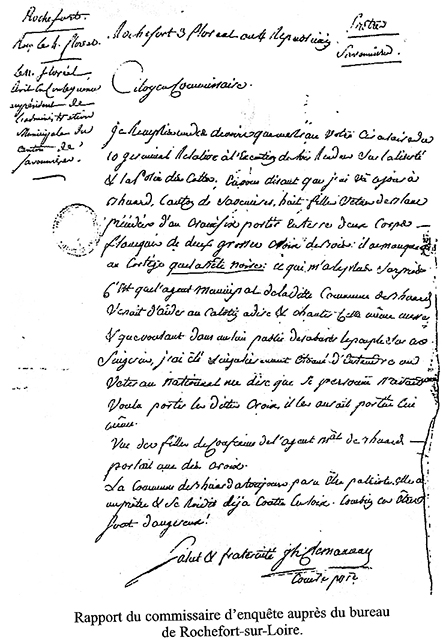

2eme. Affaire : rivalité Justice de Brissac contre Justice de Serrant (Arch. Serran 1026) :

L'acte du greffier du comte de Serrant est daté du 6 juin 1776. Un nommé Manceau, employé des gabelles, habitant de la vallée de Fosse entre Béhuard et la Pointe, est décédé hier des suites de maltraitements et coups qu'il reçut dimanche, à la sortie du cabaret de Sébastien Leduc, au village du Port-Godard, vis à vis Béhuard.

L'acte du greffier du comte de Serrant est daté du 6 juin 1776. Un nommé Manceau, employé des gabelles, habitant de la vallée de Fosse entre Béhuard et la Pointe, est décédé hier des suites de maltraitements et coups qu'il reçut dimanche, à la sortie du cabaret de Sébastien Leduc, au village du Port-Godard, vis à vis Béhuard.

L'enquête a été menée, les actes l'attestent par la haute justice de Serrant. Pourtant un autre document sortant également des archives de Serrant nous apprend que la justice de Brissac doit descendre aujourd'hui ou demain sur place, que le lieu du Port-Godard dépendant de la seigneurie de Mantelon relève des terres de Brissac. Cependant, les droits de Serrant arrivent jusqu'au Port-Godard, sur la rivière de Louet, et même que la boire des Saullayes adjacente en fait aussi partie.

3e Affaire

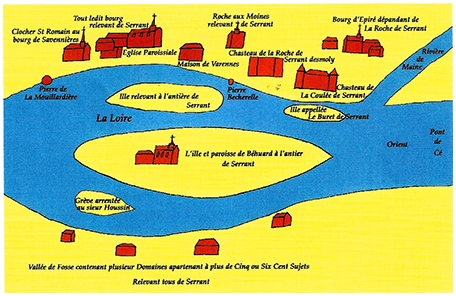

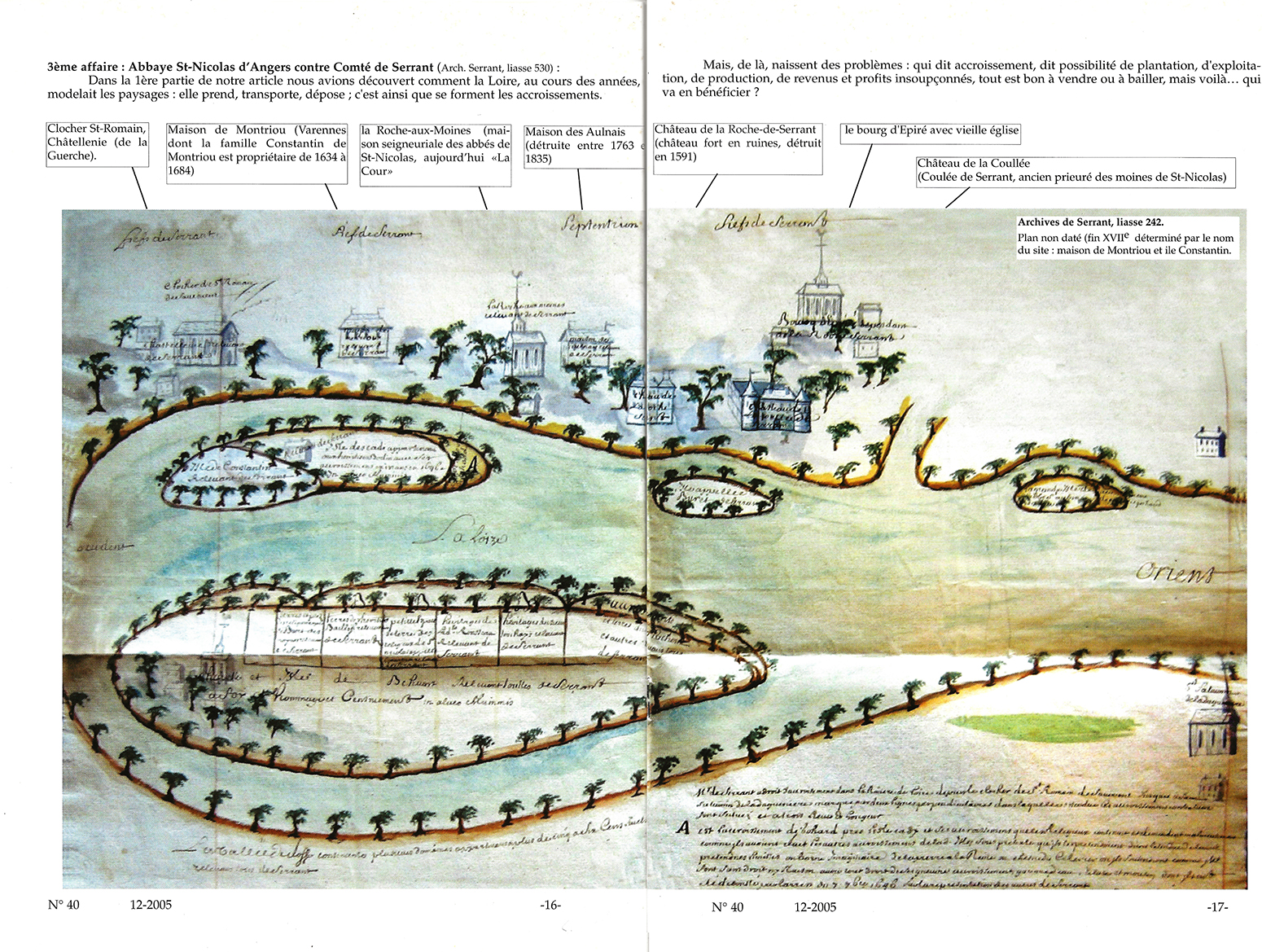

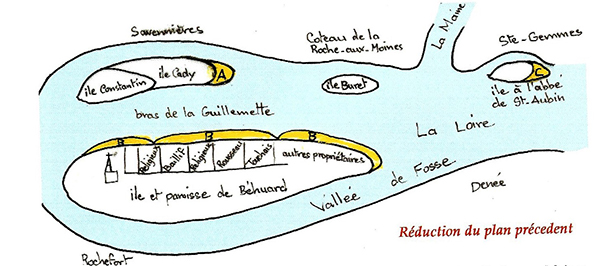

Le plan en couleurs ci-dessus, si joliment décoré, a été dressé par les religieux de St-Nicolas d'Angers qui contestent au seigneur de Serrant 3 accroissements :

L'accroissement A, arrente à Gohard, est situé, sur le plan, à l'est de l'île Cady vis à vis de la Roche-aux-Moines (l'île Cady et l'île Constantin (de Montriou) forment l'île des Guesses alias île de Varennes ou encore île de Savennieres).

L'accroissement B, arrente en 1639 à Richoust et Quartier (nom du premier preneur et depuis appelé île Quartier), est situé sur le plan au nord de Béhuard vis à vis de la Roche-aux-Moines, au-dessus des "héritages" du sieur Touchays, de la delle Rousseau, d'un espace de terre aux religieux eux-mêmes, de terres aux héritiers Baillif, et d'un bois auxdits religieux.

L'accroissement C, en bout Est de la grande île de l'abbé de St-Aubin, est situé vers Orient sur le plan, vis vis de Ste-Gemmes.

Bien qu'à chaque fois débouté par des arrêts de la Cour royale, les religieux récidivent « malicieusement> en se prétendant dans des droits de limites.

Nous pourrions également citer des différends avec l'abbesse du Ronceray, l'évêque d'Angers et autres qui sont, également, possesseurs de droits dans cette partie de Loire, à cause de titres détenus depuis des lustres, souvent d'anciennes donations des comtes d'Anjou. Vu le peu de crédit apporté aux titres anciens bien souvent faux, peu précis, vu le caractère changeant des rives et des îles de la Loire, il est difficîle de trouver des solutions immédiates. La terre procure des profits honorifiques, économiques et financiers abondants, elle a une valeur inestimable. Il n'y a pas d'autres solutions, pour faire reconnaitre ses droits et ses titres que de passer devant un conseil de notaires royaux.

Ces difficultés à affirmer ses droits n'empêchent pas le comte Walsh de Serrant, entre 1759 et 1782 d'acheter des terres sur les paroisses de son comté ; il acquiert ainsi les îles de Mesurage., de la Jametrie et l'île Neuve. Il agrandit ses superficies plantées en vignes ; nous savons qu'il possède déjà un très beau fleuron : la « Roche-aux-Moines avec la très célèbre Coulée de Serran, le tout d'une superficie de 19ha 35 a. (Arch. Serrant, liasse 63)

Béhuard dépend de la seigneurie de la Roche-de-Serrant, elle-même relevant du comte de Serrant

Chaque propriétaire rend foi et hommage à son seigneur.

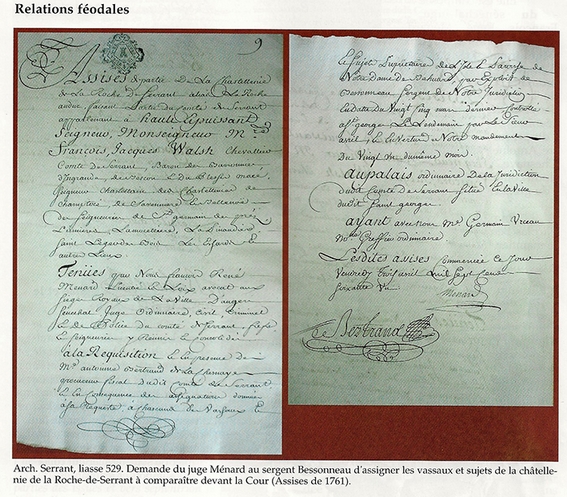

Le Seigneur contre ses Vassaux

Convocation aux assisses de 1761

Le seigneur, propriétaire éminent : Béhuard dépend de la châtellenie de la Roche-de-Serrant, faisant partie du comté de Serrant appartenant à haut et puissant Seigneur, Monseigneur, Mre (messire) François, Jacques Walsh, chevalier comte de Serrant. A cette époque, sont encore apparentes, vis à vis Béhuard, les énormes ruines du château?- Le vassal et sujet, tenancier d'un fief ou d'un simple lopin de terre qu'il soit noble, ecclésiastique ou roturier, est dominé, assujetti ; il doit obligatoirement déclarer à l'administration de sa seigneurie tout achat, échange, vente, donation, acquisition, succession ; ce n'est pas un acte anodin ; il s'agit là de reconnaissance de hiérarchie de propriété, le seigneur ayant la propriété éminente et son tenancier la propriété utîle. Ne pas se soumettre à cette obligation est considéré comme un refus d'obéissance et donc comme un affront.

La Cour :

Elle est composée :

- Du sénéchal-juge : François René Ménard, licencié es lois, avocat aux sièges royaux de la ville d'Angers, sénéchal juge

- Du procureur fiscal : maître Antoine Bertrand de la Chesnaye, procureur fiscal dudit comté de Serrant,

- Du greffier Urceau.

- En plus, un sergent,

- Nicolas Bessonneau, assure le maintien de l'ordre.

Le contrevenant peut se voir retirer ses terres jusqu'à la réparation. Le seigneur perçoit, en plus, un droit sur tout transfert de propriété. La situation foncière de chacun est inscrite sur plusieurs registres ; les « assises » permettent de confronter les déclarations aux titres et actes notariés et d'actualiser la situation foncière de chacun. Justement les situations sont parfois confuses, facilitant les supercheries . La cour convoque, écoute, juge et inflige des amendes.

Le noble est l'araignée et le paysan, la mouche.

Opulent et dédaigneux, le noble est comparé à une araignée attirant dans sa toîle le pauvre paysan. Plus on a de moyens, plus on en veut avoir. Ce pauvre apporte tout : bled, fruit, argent, salade. Ce gros Milord assis, prest à tout recevoir ne luy veut pas donner la douceur d'une œillade. C'est en réalité son fermier ou sous-fermier qui collecte les impôts et redevances de la Roche-de-Serrant, alias la Roche-aux-Moines qui sont des marques de puissance gravées dans le paysage.

La propriété foncière à Béhuard en 1761..

La terre sous l'Ancien Régime : symbole de pouvoir.

A cette époque, les paysans constituent le fondement de la société. Ils produisent l'essentiel de la richesse du royaume. Plus de 80% des gens sont des ruraux et près de 3 sur 4 des paysans. C'est dire l'importance du monde de la terre, également l'importance de sa valeur.

Les rapports entre les hommes et la possession de la terre sont complexes : hérités du Moyen Age, selon l'adage «nulle terre sans seigneur". Les grands seigneurs baillent leurs terres à des nobles et des bourgeois qui, à leur tour, baillent à de plus petits propriétaires.

L'ordre social est bâti sur la propriété foncière. La possession de la terre, même en quantité infime, procure une considération en proportion avec la quantité possédée.

La «coutume d'Anjou» : un recueil de lois.

Au Moyen Age, de puissantes dynasties féodales se constituent. Elles créent elles-mêmes des réseaux vassaliques tenant d'une main ferme les «vilains» astreints à redevances et contraintes mais, en contrepartie, protégés par le château et nantis de terres. La société féodale est progressivement de mieux en mieux organisée. Les droits et devoirs de chacun sont nettement fixés et consignés dans des chartes appelées aussi coutumes. L'Anjou possède sa coutume qui est la référence en matière de droit et de laquelle dépendent les relations sociales.

En 1761, les sujets de Béhuard vivent donc contraints et forcés sous le règne de la «coutume d'Anjou» et sous la tutelle de leur seigneur et maître, le comte de Serrant, de qui ils détiennent leurs terres. Pour chaque parcelle, le détenteur est dépendant et doit payer une redevance annuelle, le cens.

Le «cens» : un impôt foncier

Etienne Réthoré, laboureur, pour des terres en Béhuard : au pré des Rües, aux Brunelleries, aux Géars, aux Sablons, doit payer 51 sols de cens. Le cens est le symbole de la supériorité, du devoir, de l'obéissance, du respect ; les censitaires sont les hommes du seigneur, ses sujets et vassaux. Ceux-ci ne sont propriétaires qu'à la condition qu'ils promettent et s'obligent à payer le cens qui doit être réglé spontanément sans que le seigneur n'ait à en faire la demande. Il pouvait l'être en argent, en nature ou mixte avec une partie en argent et autre partie en volailles, céréales ou encore journées de travail.

Le plan-terrier : ancêtre du cadastre.

Le terrier est la description de la seigneurie à un moment donné. C'est un document public, établi avec l'autorisation du roi, et réalisé avec le concours des tenanciers. On a très souvent ajouté des plans au registre terrier, surtout au XVIIIe siècle. Certains plans, espèce de pré-cadastre, présentent l'état parcellaire des héritages (biens) avec l'indication des noms des propriétaires.

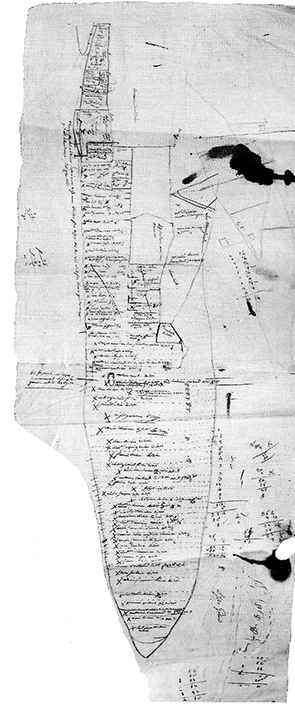

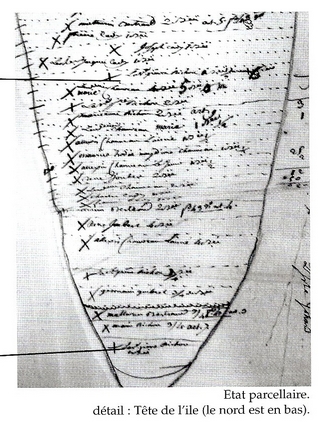

Ci-joint : un brouillon censif de la partie nord de Béhuard en 1761.

Ce plan a été trouvé dans les archives de Serrant, liasse 529. Il mesure environ 50 cm de large sur 70 cm de long. Destiné uniquement à la collecte des redevances (voir les croix devant les noms des propriétaires ainsi que les chiffres griffonnés sur la partie droite), il est de présentation fort négligée : le repérage y est difficîle. Après examen, nous remarquons que seule la partie nord de Béhuard y figure. Nous n'avons malheureusement pas, à ce jour, trouvé les autres plans du reste de l'île.

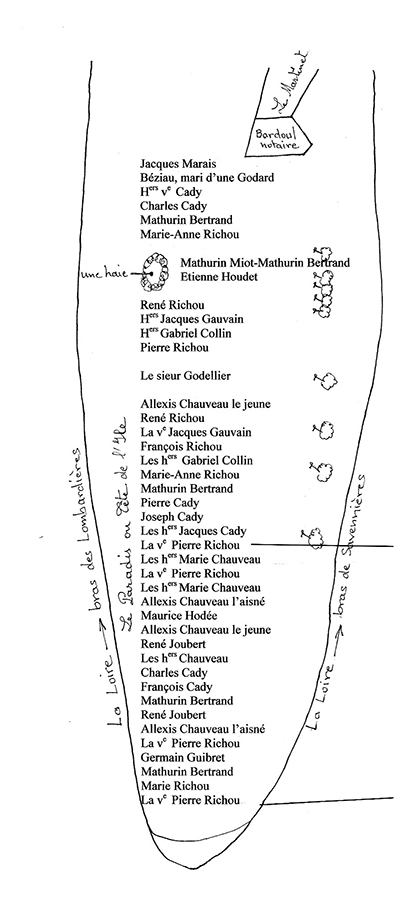

Brouillon censif de 1761. Essai de restitution sur 2 pages.

Le plan de la page précédente a été agrandi et traité par moitié sur 2 pages. La Tête de Ille (vers La Pointe) est en bas, Savennières-La-Roche-aux-Moines à droite et Les Lombardières-Denée à gauche. Nous lirons les noms des propriétaires à partir du bas : la veuve Pierre Richou est donc la propriétaire possédant la parcelle située en extrême bout d'île, du côté de la Pierre-Bécherelle. Sur le plan original, marge de gauche, une note a été ajoutée : il y avait une haie et l'on nommait le surplus Paradis ou Teste de l'Isle. Ainsi ce canton couvre-t-il la partie qui va du bas du plan à la haie. Nous remarquons sur la droite des arbres, peut-être une saulaie. En haut de page, Le Martinet appartient aux moines de St-Nicolas-lès-Angers, fondateurs du prieuré de la Coulée de Serrant

Le plan de la page précédente a été agrandi et traité par moitié sur 2 pages. La Tête de Ille (vers La Pointe) est en bas, Savennières-La-Roche-aux-Moines à droite et Les Lombardières-Denée à gauche. Nous lirons les noms des propriétaires à partir du bas : la veuve Pierre Richou est donc la propriétaire possédant la parcelle située en extrême bout d'île, du côté de la Pierre-Bécherelle. Sur le plan original, marge de gauche, une note a été ajoutée : il y avait une haie et l'on nommait le surplus Paradis ou Teste de l'Isle. Ainsi ce canton couvre-t-il la partie qui va du bas du plan à la haie. Nous remarquons sur la droite des arbres, peut-être une saulaie. En haut de page, Le Martinet appartient aux moines de St-Nicolas-lès-Angers, fondateurs du prieuré de la Coulée de Serrant

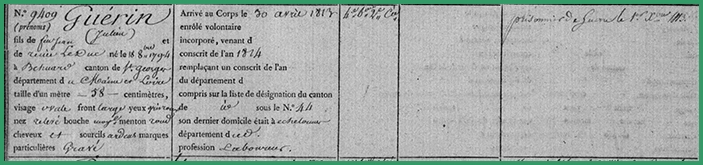

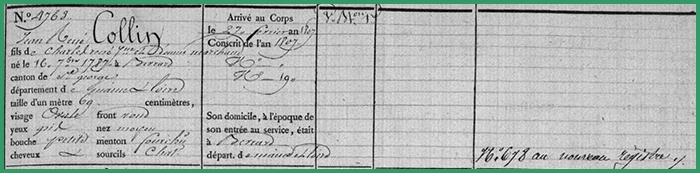

Les propriétaires de Béhuard en 1761 :

Pour seulement l'île, le nombre de possesseurs de terre est impressionnant. L'île est ainsi, dans toute son étendue, divisée en une grande quantité de parcelles, résultat de divisions successives.

Pour seulement l'île, le nombre de possesseurs de terre est impressionnant. L'île est ainsi, dans toute son étendue, divisée en une grande quantité de parcelles, résultat de divisions successives.

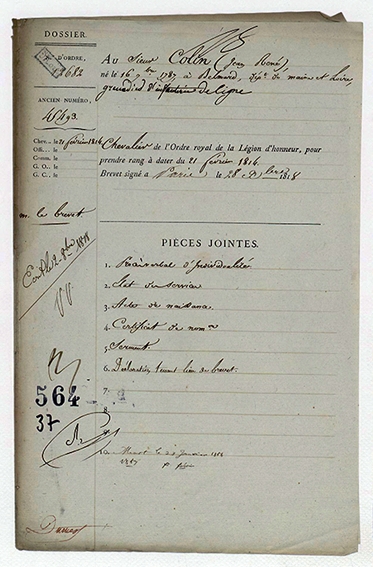

Quelques habitants de l'île semblent plus aisés ; ils détiennent des terres, pour eux et leurs ayants-droits, depuis de nombreuses générations : les Cady, Réthoré, Richou, Collin, Leduc, Joubert, Giffard, Chauveau, Bourrigault, Bertrand, Godelier, et d'autres. Certaines de ces familles sont toujours existantes à Béhuard.

A partir des registres d'assises de 1761, nous avons essayé d'établir une liste des propriétaires de maisons d'alors Elle n'est sans doute pas complète en raison de l'existence d'un fief particulier, celui du curé de Denée, desservant de Béhuard, vassal également du comté de Serrant, mais gestionnaire de ses biens propres en l'île.

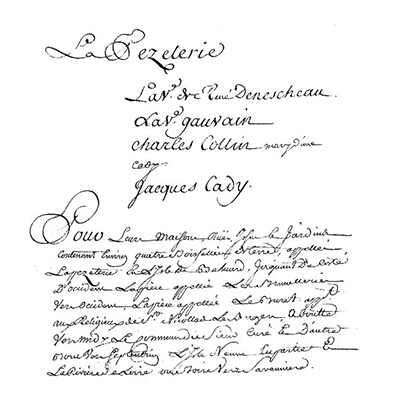

(transcription du document ci-dessus)

La Pezeterie

La vve de René Denescheau

La vve Gauvain

Charles Collin, mary d'une Cady

Jacques Cady

Pour leurs maisons, rues, issues et jardins, contenant environ quatre boisselées de terre, appelés la Pezeterie en l'île de Béhuard, joignant du côté d'occident la pièce appelée le Buret appartenant aux religieux de St-Nicolas-les-Angers, aboutant vers midi le commun du sieur curé et, d'autre bout, vers septentrion, l'île Neuve en partie et la rivière de Loire ou boire vers Savennières

Hameau de Béhuard

MARTIN (Joachim), écuyer, sieur des Loges, mari de Charlotte Galisson, fut autorisé en 1627 par la ville d'Angers a ouvrir, sous les halles, un manège pour l'instruction de la noblesse et de toutes autres personnes de condition et qualité. Il établit en 1629 près les Carmes en l'hôtel du Petit-Guéméné et se transporta cette année à Casenove, là même où devait être installée plus tard la célèbre Académie d'équitation. Il meurt à Erigné et est inhumé le 12 octobre 1652 dans l'église de Béhuard.

Source :Dictionnaire historique biographique du Maine et Loire

Histoire de Béhuard

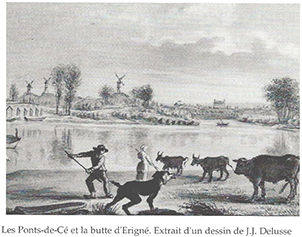

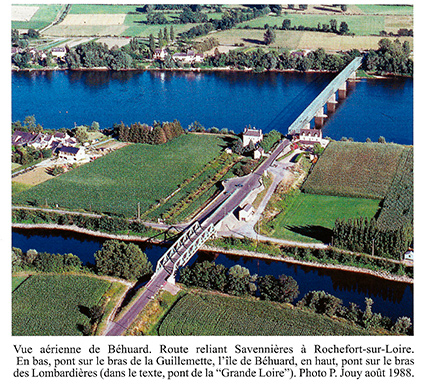

L'île a la forme d'un bateau dont la proue fend le cours de la Loire. Elle a quatre kilomètres de long sur à peine un de large. Presque en son centre, s'élève une roche siliceuse d'origine éruptive, témoin immobîle des bouleversements géologiques, qui ont donné naissance au Massif Armoricain et sur laquelle Louis XI a fait ériger la gracieuse chapelle de la Vierge qui semble avoir surgi des eaux.

Autour du rocher, se sont accumulés, au cours des siècles, sables et limons, arbres et débris, charriés par les inondations. Par ensablement progressif, plusieurs îles se sont réunies pour n'en former plus qu'une. Ainsi le prouvent certains chemins légèrement vallonnés, anciennes boires où se perdaient autrefois des bras du fleuve, et, comme en témoignent les noms de « la Vieille-île », « l'île-Verte », « l'île-Griveau », que nous retrouvons dans les actes anciens, et ceux de « la Vacherie », « l'île-de-Mer-Madame » et « l'île-Marie », cités par l'historien Grandet au XVIIe siècle, la Loire façonna d'abord plusieurs îlots puis elle les réunit en un seul banc étroit qu'elle ne cessa de modeler et qu'elle modèle encore. (A. Fauvel)

Deux actes notariés :

Arrentements ou de baux.

Voici le premier, le 22 septembre 1650, Marthe Le Bigot-Bautru, comtesse de Serrant, accorde un bail à Maurice Foucher pour une grève et accroissement, situés près de l'île Chevrière à Bouchemaine entre l'île du Comté, un petit îlot arrenté à Bonnamy et le buisson Chédail, à la charge dudit preneur de le planter en luzettes (osiers) à commencer au mois d'août prochain et en rendre compte dans deux ans et continuer les années suivantes à augmenter jusqu'à ce que lesdites grèves soient entièrement plantées et assises, cordelage et arpentage fait au bout de 6 ans.

Voici le premier, le 22 septembre 1650, Marthe Le Bigot-Bautru, comtesse de Serrant, accorde un bail à Maurice Foucher pour une grève et accroissement, situés près de l'île Chevrière à Bouchemaine entre l'île du Comté, un petit îlot arrenté à Bonnamy et le buisson Chédail, à la charge dudit preneur de le planter en luzettes (osiers) à commencer au mois d'août prochain et en rendre compte dans deux ans et continuer les années suivantes à augmenter jusqu'à ce que lesdites grèves soient entièrement plantées et assises, cordelage et arpentage fait au bout de 6 ans.

Dans le second acte, le 27 novembre 1658, Guillaume de Bautru, comte de Serrant, alloue à René Maugin, Monier de la Varenne et Pierre Planchenault la Belle-île-de-Serrant près du bourg de Juigné à la charge desdits preneurs de planter et asseoir la grève de plants de saules, léards (peupliers) et  luzettes et à faire de ce jourd'hui à 5 ans, à la fin duquel temps cordelage sera fait par des experts de monseigneur le comte de Serrant.

luzettes et à faire de ce jourd'hui à 5 ans, à la fin duquel temps cordelage sera fait par des experts de monseigneur le comte de Serrant.

Également, trouvé dans le cartulaire de l'abbaye de St-Georges-sur-Loire, un bail d'arrentement au Port-Girault, entre Rémond Revoire, prieur de l'abbaye et Michel Bessonneau, vigneron au village de La Leu, à la Possonnière, pour la boire du Bouttonnier, lequel terrain n'est pas propre au pacage des bestiaux, il est recommandé d'y faire des plantations pour la conservation des levées. De nombreuses îles vont de cette façon être progressivement réunies ou rattachées à la rive. Afin de concentrer les eaux dans un seul chenal, propre à la navigation, on construira des barrages entre les îles.

Décrypter les cartes et les plans ,

Décrypter les cartes et les plans pour comprendre l'évolution des paysages

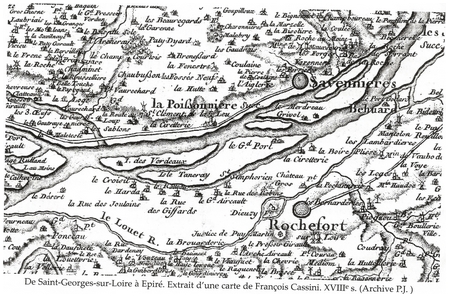

A côté de très nombreux documents écrits, les documents cartographiques portant sur la Loire, sont nombreux. Les Archives nationales, départementales, les Ponts et Chaussées ont en leur possession de nombreux plans et cartes qui racontent l'évolution perpétuelle des paysages.

Les cartes anciennes

Gravées, elles sont parsemées d'îles de fantaisie. Voici une carte de 1610 qui nous promène d'une rive à l'autre avec, posées là, n'importe où, en grand nombre, des îles qui ressemblent à des «patates».

Les cartes du XVIIe et du XVIIIe siècles.